ジャスティン・アウケマ

研究者紹介

ジャスティン・アウケマ /准教授 戦後経済史

キーワード:思想史、マルクス、日本経済、戦後、低下する利潤率

「戦後日本における低下する利潤率」

マルクスは『資本論』第3巻で、資本主義の利潤率(新しい価値の量(s)を既存の価値の量(c)で割ったもの)は、資本が蓄積するにつれて時間の経過とともに徐々に低下すると述べています。これは、機械化が進むにつれて、技術と機械の価値が着実に増加する一方で、労働者によって追加された新しい価値が減少するためです。しかし、これは資本主義内で定期的な「収益性」危機を引き起こし、既存の資本の一部を削減または破壊するか、労働者によって追加された新しい「余剰」価値の量を増やすことによって解決する必要があります。

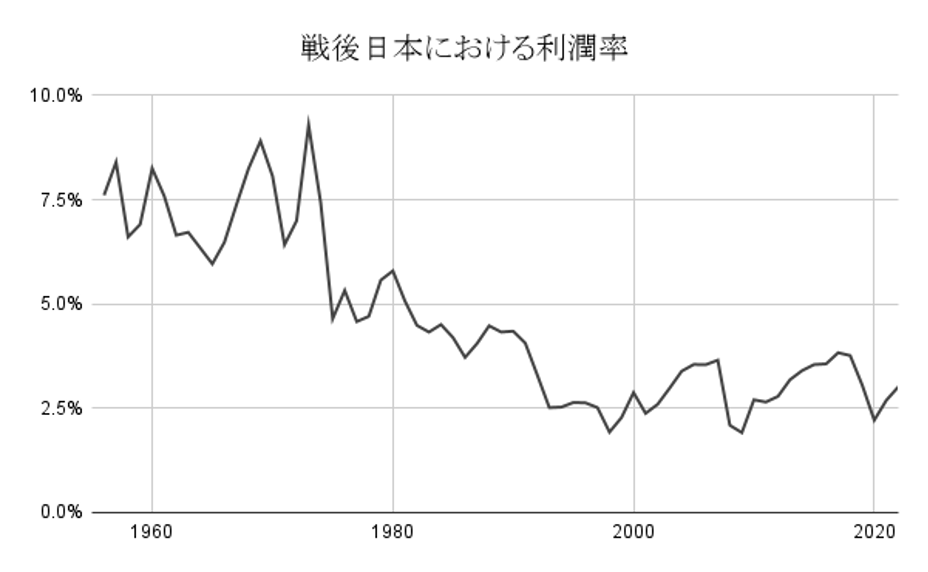

この概念を戦後の日本経済に当てはめるとどうなるでしょうか?日本の場合の利益率を計算する一つの方法は、営業利益を資本家 (政府部門を除く) 全体の総資本で割ることです。これは、大蔵省の「金融統計月報」や「経済産業省企業活動基本調査」などの情報源を利用して行うことができます。この方法を使った私の調査によると、戦後日本の利益率は1973年の9%強のピークから2022年にはわずか3%まで低下しました(図1)。

図1

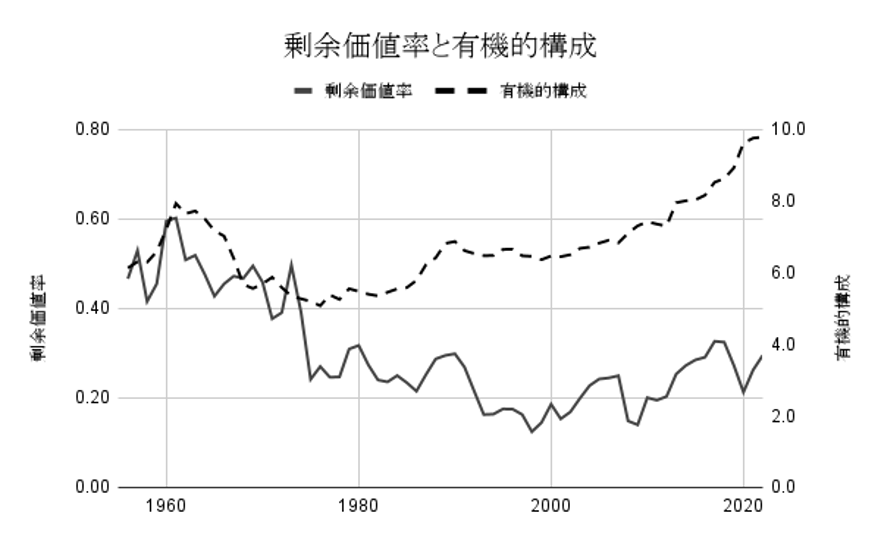

次の課題は、「低下する利潤率」を通して戦後日本経済を解釈し理解することです。経済構造の変化と低下する利潤率の間に相互関係があることを示唆しています。たとえば、日本の利潤率は、1973年の石油危機による石油およびエネルギー費用の上昇などの外部要因と、人件費の上昇などの内部要因に応じて、1970年代初頭に急速に低下しました。したがって、戦後のケインズ・フォード主義の終焉と、この時期からの新自由主義への移行は、この収益性危機を解決するための試みでした。新自由主義は、一方で賃金を下げ、他方で資本投資費用を削減することで収益性を回復しようとしました。実際、1990年代後半頃から、オフショアリング、移民労働、非正規労働の増加による労働者の賃金の低下は、新しい価値すなわちマルクス主義の用語で「剰余価値率」と呼ばれるものを引き上げました(図2)。

しかし同時に、日本企業は技術の進歩により固定資本費用を下げることができず、その結果「資本の有機的構成」、つまり固定資本コストと労働者の賃金の比率は上昇し続けました。これが日本の利潤率が下がり続ける主な要因です。

今後利潤率はどうなるのでしょうか? マルクスの単純な分析によれば、技術が進歩して人間の労働に取って代わる限り、利潤率は下がり続けるでしょう。さらに、技術の進歩は、理論上、無制限ですが、労働の搾取には一日の労働時間の長さなどの物理的な限界があります。したがって、収益性危機は今後も資本主義を悩ませ続けると思われます。一方、日本の労働者は、新しい技術を利用して自由時間を増やし、賃金の引き上げを求めることで、この傾向を有利に利用することができます。

図2

参考文献

-

Justin Aukema, Essential Academic Skills for University Research: A Historical Studies Perspective, Osaka Metropolitan University Press, 2023.

-

Justin Aukema, “Selling out to ‘Save the Planet,’” café américain, 30 August 2024