彭浩

研究者紹介

彭浩 /教授 アジア経済史

キーワード:通商、互市、自由貿易、制度、唐船、トレーディング・パス、近世

「近世「東洋」世界の通商制度」

自由貿易は近代化に伴う世界経済一体化を象徴するものとされているが、過去も現在も完全無制限な自由貿易はほとんど見られない。

歴史学の通説によれば、19世紀半ば頃、英米などの西洋列強は、清朝や日本などの国々と条約を結び、通商ルールを定め、自由貿易の理念を「東洋」世界(やや広義の東アジア)に押し付けたとされている。しかし最近、オランダ東インド会社(VOC)の史料を読み進める中で、東西間の「自由貿易」(vrijen handel)をめぐる交渉が17世紀初頭までに遡れることに気づき、学界で問題提起として報告した。

近世初期、新興国として登場したオランダが、約百年前からアジアに進出していたポルトガル人のインド洋における制海権に抵抗し、通航と貿易の自由を主張した。さらに「東洋」世界へと足を踏み入れ、明朝や徳川幕府などの現地政権に対して「自由貿易」を訴え、通商権の保障を要請したのである。

「自由貿易」が「東洋」世界に広がり始めた時期は、ちょうど明朝のいわゆる朝貢体制(朝貢の儀礼に基づく王朝国家間の関係)が崩壊し始め、朝貢とは関係のない民間貿易いわば互市を部分的に容認した時代であった。19世紀中期以降に見られる条約体制はまだ構築されていなかったため、「東洋」では、明朝や徳川幕府のみならず、VOCや鄭氏(武装海商集団)なども独自に貿易ルールを制定し、通商秩序の構築に取り組んだ。最も典型的な現象としては、これらの政権や集団がそれぞれ貿易許可証の公文書を発行し、多様な「トレーディング・パス」が「東洋」世界で交錯しながら運用されたという史実が注目される。

私の関心は、「トレーディング・パス」のほか、商人集団や貿易港市の運営にも広がっている。最近の仕事としては、(1)江戸時代の長崎貿易に関わるさまざまな商人や商人集団の形成過程、及び輸出入品の流通構造を整理してきた。また、(2)17~19世紀のスパンで長崎や広州などの貿易港市の都市運営を考察することにも意欲を持っている。

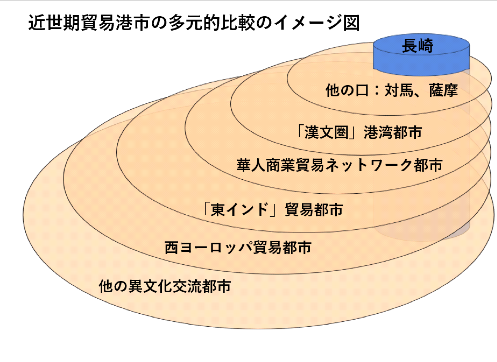

一方、まだ模索の段階にあるものの、学会誌ではグローバル・ヒストリーの新しいアプローチとして「漸進的・多元的比較」の方法論を提示した。その実践として、長崎の唐人屋敷や出島(VOC商館)、広州の「夷館」(欧米各国の商館)、マニラのパリアン(中国人居留地)、ヴェネツィアのトルコ人フォンダコなどを隔離商館と捉え、多地域間の複合的比較を進めることを楽しみにしている。

*豊岡康史氏の提言により作成

参考文献

-

彭浩 『近世日清通商関係史』 東京大学出版会、2015年。

-

彭浩 「十七世紀前期東アジア海域のトレーディング・パス: オランダ東インド会社公務日記に収録された事例を中心に」『経済学雑誌』122巻1-2号、2022年。

-

彭浩 「『鎖国』見直し論のパラダイム転換」『社会経済史学』89巻2号、2024年。