五十川大也

研究者紹介

五十川大也 /准教授 産業組織論、エネルギー経済学

キーワード:電力市場、ディマンドリスポンス、医療機器、償還価格

「価格と市場のダイナミクス」

私たちが商品やサービスを購入する時、そこには値札がついていて、それがいくらで売られているのかという点は私たちの選択に大きな影響を及ぼします。私の研究の基礎はこの部分にあり、消費者が価格の変化にどのように反応するのかという点に関心があります。それは商品を売る側である企業の行動に影響を与え、市場での競争のあり方を規定し、また社会厚生を左右します。

価格に関して近年の大きな動きの一つが、技術の発展やデータの蓄積によって、需給に応じて異なる価格をつけるダイナミック・プライシング(DP)が一般的になった点です。身近なところでは、ホテルを予約する際に、同じ部屋でも時期によって異なる価格がついているのはDPの一つの例です。

図:スマートコミュニティ実証(宮古島)

DPが積極的に活用されている重要な市場として、電力市場が挙げられます。従来の電力システムは、電力の使用量に応じて安定供給を行うことに主眼が置かれてきました。これに対して、より多様で柔軟なエネルギー需給構造の実現に向けた取り組みの中で、需要家側への働きかけが注目を集めつつあります。中でも、ディマンドリスポンスと呼ばれる手法では、例えば時間帯によって電力単価を変動させるDPを活用することで、各家庭や事業者の電力利用を調整する方法が取られます。こういったディマンドリスポンスのポテンシャルは、電力の消費者がどのように電力単価に反応するかという点と密接に関わっており、その議論を行う際に経済学の知見は極めて有用だと言えます。

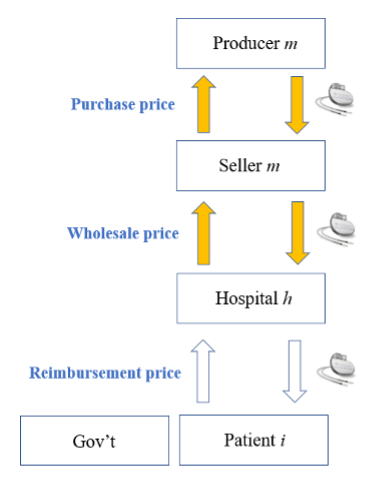

しばしば、政府が設定するルールが企業の設定する価格を左右することがあります。こういったルール・制度が社会にとって本当に望ましいのかという点も私の研究関心です。 例えば、日本では、医薬品の薬価や医療機器(特定保険医療材料)の償還価格を決定する際に、実際の取引価格を参照する制度が使われています。このような仕組みは薬価・償還価格が現実の市場と乖離することを防ぐという意味で合理性を持つ一方、企業がそれらをコントロールするために、取引に際して機会主義的な行動をとる可能性が指摘されています。こういった行動は制度が本来想定していなかったものであり、場合によっては消費者の厚生を損なうことが懸念されます。私は研究の一つとして、医療機器市場を対象に現状の制度設計の課題について分析を進めています。

図:ペースメーカーの取引(イメージ)

参考文献

- Daiya Isogawa and Hiroshi Ohashi (2019) "Price Effects of Target Ratcheting: A Progress Report on Medical Devices," Japanese Economic Review, 70, pp. 331-340.

- Daiya Isogawa, Hiroshi Ohashi and Tokunari Anai (2022) "Role of Advance Notice on High-priced Hours: Critical peak pricing on industrial demand," RIETI Discussion Paper, 22-E-068.