久保彰宏

研究者紹介

久保彰宏 /教授 国際マクロ経済学

キーワード:為替レート、オープンエコノミーマクロ経済学、開発マクロ経済学

「財政・金融政策に関する国際マクロ経済研究」

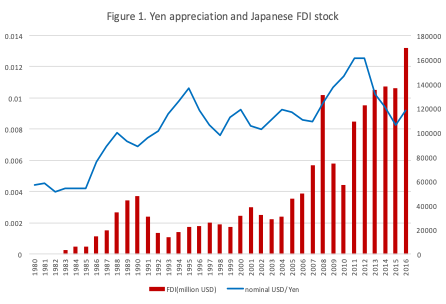

近年の東南アジア諸国における日本の海外直接投資は、為替レートの影響に加えて、いかなる要因に基づき決定されているのでしょう?

日系企業がインドネシアやタイにおいて投資を新たに実施する決定要因は、従来から指摘される為替レートの増価による効果が認められつつも、当地の市場規模(消費需要)に対する期待のさらなる大きさによると考えられています。理論的には市場を意識した水平投資型へ分類されますが、タイにおいては投資先国から第三国へ輸出することを目的とした輸出プラットフォーム型の性質も併せ持ちます。一方、マレーシアやフィリピンでは為替レートの変動よりも日系企業の産業集積規模が投資決定に影響を与えています。生産分業の側面を持つ垂直投資型へと分類されます。

為替レートと海外直接投資

近年、COVID-19パンデミックや地政学的な緊張の影響でグローバルなインフレが進行する中、各国の財政政策はインフレ抑制と経済成長支援という二つの相反する主要な目標を両立させねばならない非常に困難な状況に直面しています。

今後も継続が見込まれる地政学的リスクなどの外生的ショックに対する財政・金融政策の反応を検証することは政策学的にも意味があります。裁量的財政政策や非伝統的金融政策の効果・役割に関する最新の「政策効果」や「意義」を明らかにしようとしています。

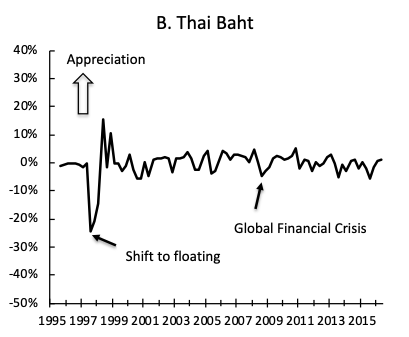

新興市場国における為替レート管理の潜在的な役割を検証することは重要です。1990年代から2000年代にかけての通貨危機発生を受けて、多くの新興市場国中央銀行はペッグ制や固定相場制を放棄し、より柔軟な変動相場制に移行しました。その際、ほとんどの中央銀行は新しい金融政策レジームの中でインフレ・ターゲットを導入しています。

しかし、為替レートは一般的に経済のファンダメンタルズに沿って動きますが、小国開放経済における為替レートは外生的な原因によって極端な動きをすることがあり、一般的に予想される変動とは矛盾することが多いです。したがって、「国際金融のトリレンマ」という原則のもと、不胎化為替介入は変動為替レートとインフレ・ターゲットを選択する枠組みの下で重要な役割を担っていると考えられます。

タイ・バーツの動き

(Southeast Asian Journal of Economics掲載論文より)

参考文献

-

Akihiro Kubo (2017) "The macroeconomic impact of foreign exchange intervention: An empirical study of Thailand," International Review of Economics and Finance, 49, pp. 243–254.

-

Akihiro Kubo (2019) "A note on determinants of Japanese Foreign Direct Investment in Southeast Asia, 2008–2015," Economic Analysis and Policy, 62, pp.192–196.

-

Akihiro Kubo (2023) "Which inflation targeters respond to exchange rate movements? Evidence from emerging market economies," Applied Economics, 55(53), pp. 6264–6276.