塩谷昌史

研究者紹介

塩谷昌史 /教授 西洋経済史

キーワード:国勢調査、内務省、中央統計委員会、国際統計会議、コンピュータ

「ロシア第1回国勢調査に関わる国際関係史」

私は近代国家と統計制度の関係を、ロシアを事例に研究しています。欧州諸国は18世紀以前にも統計を作成しましたが、当時の統計は政府の機密事項であり、一般国民には非公開でした。しかし19世紀以降に欧州で国民国家が台頭すると、国民も政治に関わるようになります。統計は国の実態を可視化するものとして作成され、一般国民にも公開されます。欧州諸国は様々な統計を作成しますが、大規模な統計が国勢調査でした。

国勢調査は10年周期で全国民を対象に行われ、多額の予算が費やされます。人々の移動による重複集計を避けるため1日で実施されます。そのため国勢調査を実施するには、近代的官僚制度が国内で整備されることが前提となります。かつて国勢調査の実施が近代国家の証と捉えられ、後発国のロシアや日本は国勢調査を実現し、近代国家であることを示そうとしました。

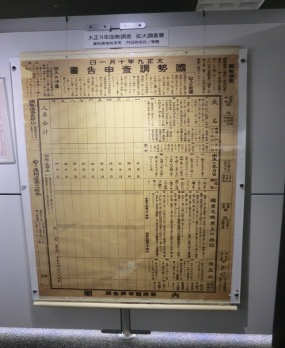

大正9年国勢調査申告書(総務省統計博物館で著者撮影)

統計を国際比較するには、統計作成の国際的標準を定め、その標準に沿って各国が統計を編纂する必要があります。国勢調査も同様です。19世紀前半に欧州諸国で統計の作成が活発になりますが、各国が個々の基準で統計を作成したため、国際間の比較が困難になりました。そこでベルギーの統計学者ケトレーが国際統計会議を開催し、官僚や学者が定期的に集まり、統計の標準化を議論することを提唱します。諸外国はそれに賛同し、1853年に第1回国際統計会議が開催され、1876年の第9回まで継続され、国勢調査を含む、様々な領域の統計の標準化が行われます。今では国際連合が統計の標準化を担っています。

国勢調査では国内の総人口を対象とするため、膨大なデータを編纂する必要があります。この過程を人手で行うと途方もない作業量に達します。国勢調査を最初に定期化したのは米国であり、第1回国勢調査を1790年に実施します。これは合衆国憲法で国勢調査の結果を基に、連邦政府の議員定数を州間で配分するためです。米国では国勢調査のデータ編纂に労力と予算が取られ、調査結果をまとめるのに3~4年かかりました。

米国の鉱山技師ホレリスは労力を省力化するため電気式集計機を製作し、1890年の米国国勢調査に導入します。その結果、作業量が半分に短縮され経費を削減できました。ホレリスの集計機は欧州に伝播し、従来の国勢調査の方法を変えます。第1回ロシア国勢調査(1897年)でも彼の集計機が使われました。後にホレリスはIBMの前身に当たる企業を米国で創業します。

電気式集計機(総務省統計博物館で著者撮影)

参考文献

-

塩谷昌史、「19世紀ロシアにおける近代統計制度の形成過程について」、『経済学雑誌』、大阪市立大学経済学雑誌、第120巻第2号、pp17-40、2020年

-

Masachika Shiotani, ”Russian Preference for Red Printed cotton from Central Asia and Industrialization", Asian Review of World Histories, Brill, Vol.9, 2021, pp4-23

-

塩谷昌史、『ロシア綿業発展の契機‐ロシア更紗とアジア商人』、知泉書館、2014年