髙塚創

研究者紹介

髙塚創 /教授 空間経済学

キーワード:要素移動,独占的競争,貿易政策

「空間経済の諸問題に関する理論的研究」

独占的競争に基づく空間経済モデルの理論分析を中心に行っている.空間経済学は企業や労働者の立地を内生的に扱う比較的新しい経済学の分野であるが,その応用領域は都市・地域経済にとどまらず,国際経済,開発経済,環境経済などにも及び幅広い.私自身の最近の関心は輸入関税をはじめとする貿易政策の分析への応用である.特に移動可能な生産要素(資本)が存在する場合の分析を中心に行ってきている.

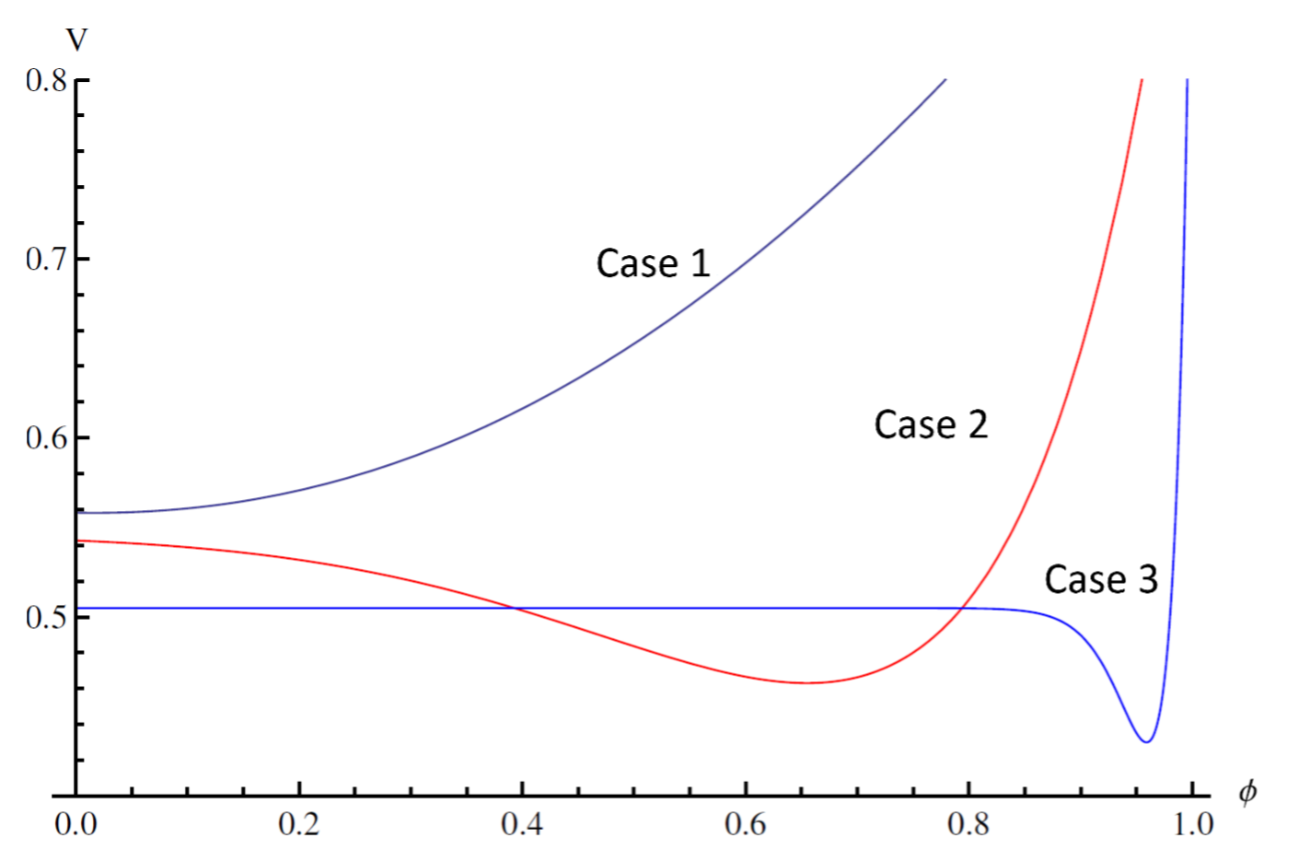

輸入関税に代表される保護政策が自国への企業立地を促し,厚生を上昇させる可能性があることは1980年代より指摘されてきた.しかし保護政策は自国の物価・賃金の上昇ももたらすため,厚生への影響は様々なケースがあり得,移動可能な資本が存在する場合についてそれを明らかにした(図1).

図1.貿易自由度φと厚生Vの関係例 (Takatsuka and Zeng, 2016)

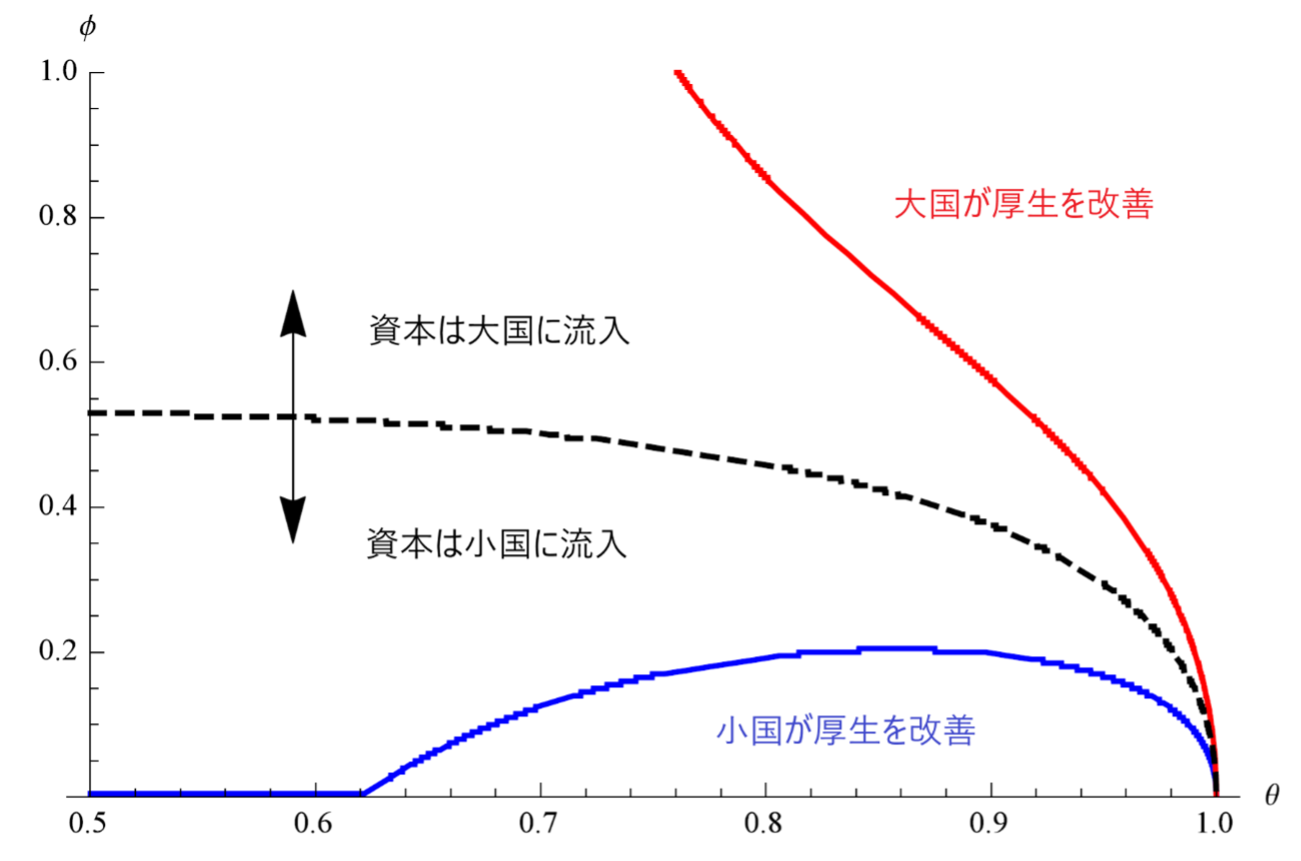

さらに互いに輸入関税をかけあう二国がある場合,他の状況が同一であれば,大きな国ほど高い関税を課して厚生を改善する可能性があるが,小さな国は厚生を低下させるとされてきた.しかしこれについても移動可能な資本が存在する場合には,必ずしも成り立たないことを示した(図2).

現在は下記のような観点から研究を行っている.

(1) 生産技術の影響

生産における固定投入・可変投入において,労働や資本がどのように用いられるかは様々なケースが考えられる.そういった生産技術の差異が輸入関税の設定など貿易政策に与える影響を考える.

(2) 可変マークアップの影響

企業の価格付け(マークアップの設定)は一般には参入する市場の状況に依存する.そういったマークアップの可変性が輸入関税の設定など貿易政策に与える影響を考える.

(3) 他の貿易政策や国内政策

輸入関税のみならず輸出関税や,生産税などの国内政策も実施できる状況において,どのような政策(ナッシュ)均衡が実現されるか,またどのような政策が効率的かを明らかにする.

(4) 貿易協定のあり方

貿易協定が必要だとするなら,それが対処すべき外部性(非効率性を生じさせている源泉)が何かを明らかにする.また,従来的な貿易自由化を目指すshallowな協定と,国内政策の協調も視野に入れたdeepな協定を比較し,今後の貿易協定のあり方を考える.

図2.大国の要素シェアθ,輸送費φと,政策均衡の関係例 (Takatsuka and Zeng, 2022)

参考文献

-

Hajime Takatsuka and Dao-Zhi Zeng (2022) "Mobile Capital, Optimal Tariff, and Tariff War", Review of International Economics, 30(1), 166-204.

- Hajime Takatsuka (2020) "Uniform Emission Taxes, Abatement, and Spatial Disparities", The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 64(4), 1133-1166.

- Hajime Takatsuka and Dao-Zhi Zeng (2016) "Nontariff Protection without an Outside Good", International Review of Economics and Finance, 41, 65-78.