日々の活動

2025年1月13日

コンクリートを練り上げる。

こんにちは! 学部2年の吉原涼花です!

昨年12月,建築構造材料実験の授業でコンクリート実験を行いました。

事前の授業では、コンクリートの構成材料や性質について勉強し、自分たちが実際に練り上げるコンクリートの調合計算をしました。

そして実際にコンクリートを自分たちの手で練り上げました!

「左:細骨材を計量する様子 右:コンクリートを練り混ぜる様子」

コンクリートは、セメント、細骨材(砂)、粗骨材(砂利)、水、混和剤から構成されています。

各班ごとに与えられた条件に合うよう材料を計量し、順番通りに材料を練り混ぜていきます。

そうしてできた、まだ固まっていない状態のコンクリートを「フレッシュコンクリート」と言います。 このフレッシュコンクリートの特性を知るために、空気量試験、スランプ試験、塩化物試験の三つの試験を行いました。

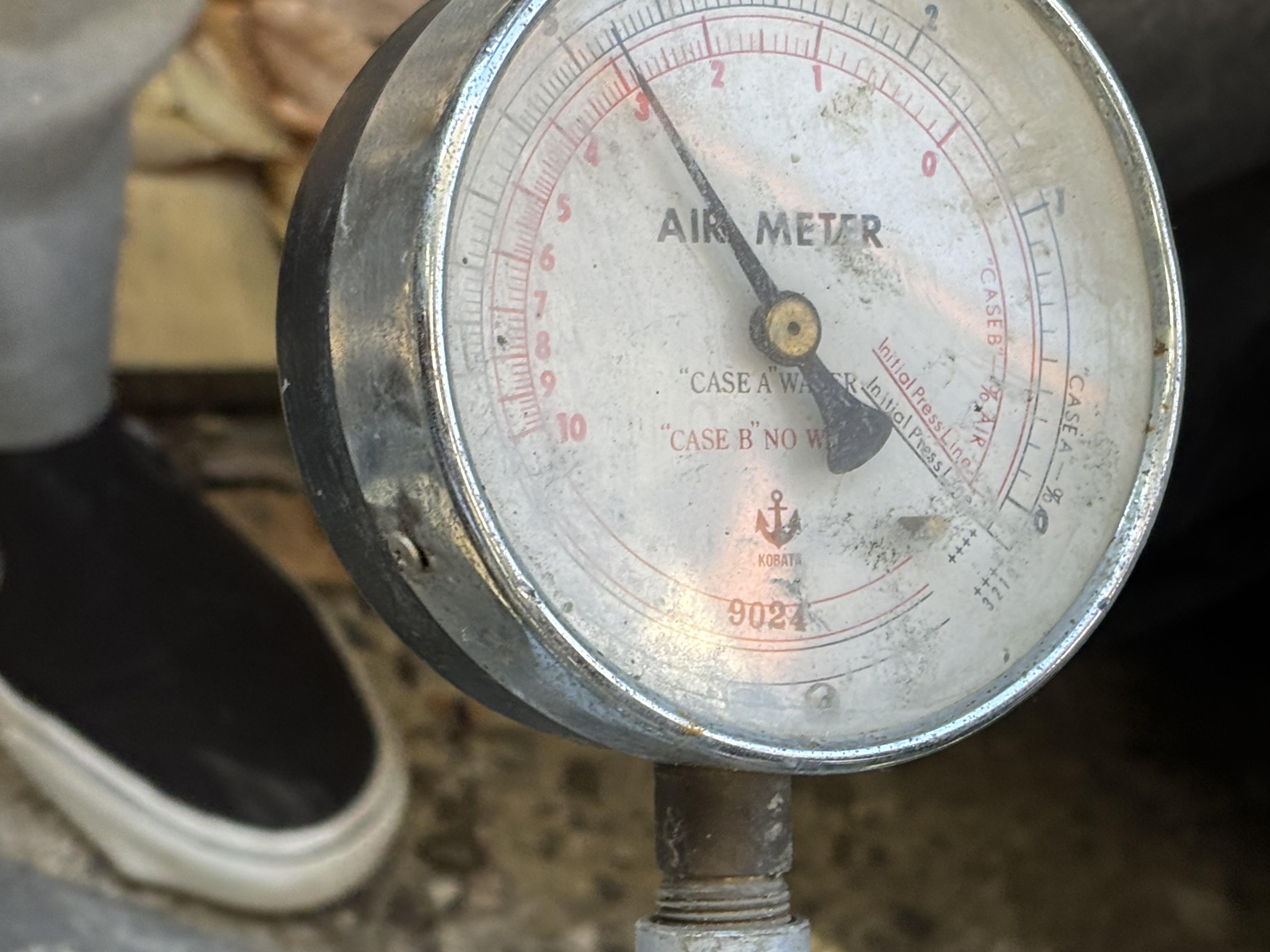

スランプ試験では、コンクリートの流動抵抗性(厳密には違いますがコンクリートのやわらかさや粘り具合のこと)、空気量試験ではコンクリートの中にどれだけ空気が含まれているか、塩化物試験ではコンクリートの中にどれだけ塩化物イオンが含まれているかを調べます。

「空気量試験の様子」

「塩化物試験の様子」

普段の工事現場でもコンクリートを人の手で練り上げることは少なく、機械で練り上げることがほとんどです。だからこそ、フレッシュコンクリートを自分たちの手で作り、固まるまでを体験できてとても貴重な経験になりました!

私たちが作ったコンクリートは、翌日に型から外し、1月の圧縮強度試験のために水中、空気中の二つの方法で養生しています。

1月の実験が楽しみです!

投稿者/吉原涼花(学部2年)