SSSRCだより

2025年3月1日

SSSRCだより2025年3月号

Biz-Satの活動

こんにちは,SSSRCでBiz-Satとして活動している学部二年の折田です.今回はBiz-Satの活動について説明しようと思います.

Biz-Satとは2024年の春ごろに,今の2回生5人が集まって始めた,宇宙開発の商用化を目指すグループです.現在は1年生3人を加えて8人で活動を行っています.昨今のSpaceXをはじめとした,急速な宇宙開発の商用化の波に乗って,自分たちの周りにある技術を社会に役立てていこうと考えています.

私たちはビジネスについて全く無知だったので,ビジネスにかかわる経験を得る目的で,昨年,Biz-Satは3つのビジネスアイデアコンテストに出場しました.最優秀賞はとることができませんでしたが,それぞれのコンテストで賞をいただくことができました.この経験を踏まえて、ビジネスに関する知見を得ることができただけでなく,自分たちがやりたいことを明確に伝えることの大切さ,むずかしさを学びました.また,自分たちのビジネスアイデアが人工衛星にはほとんど関係ないものだったこともあって,自分たちがやりたいのはやはり人工衛星の打ち上げだ,ということを再認識することもできました.

コンテストでの授賞式の様子

また,現在SSSRCの衛星プロジェクトではOMUSAT-Ⅲの開発が進んでいます.Biz-SatはOMUSAT-Ⅲの打ち上げ後,スムーズに次号機開発に移行できるよう,開発資金を得るための商用化につながるOMUSAT-Ⅳのミッションを検討しております.

今後もBiz-Satとして多くの成果を産めるよう,精進してまいります.

機械工学科 2年 折田龍一郎

熱系のお仕事

みなさんこんにちは!はじめまして.衛星プロジェクトの熱系に所属している学部2年の園田悠弥と申します.今回は私が所属している熱系での活動をご紹介します.

熱系の役割は,宇宙空間において各機器の温度がそれぞれの許容範囲内に収まるように調整することです.そのために,まず具体的に何をすべきかを明らかにするため,要求分析などを行ってきました.

しかし,各機器の許容温度範囲はそれぞれ異なり,中には極端に狭いものもあるため,解決すべき課題は多くあります.また,宇宙空間では放熱が難しく,一度上がった温度を下げるのが困難なため,基本的には低温状態を維持しつつ,必要に応じてヒーターで加熱する手法が採られます.しかし,どの程度の温度・時間で加熱すべきかの調整も容易ではありません.これらの課題は解析ソフトを用いた熱解析,フィードバック,各系との調整を通じて最適化していきます.今後,私も積極的に取り組んでいきたいと考えています.

最も許容温度範囲が狭いSpresense メインボード(10℃~40℃)のイメージ

さて,私はこれまで壊れた真空チャンバ(熱真空試験に使用する機器)の修理に関するメールのやり取りを担当していました.企業の方と直接やり取りするのは初めての経験で最初は緊張しましたが,系の先輩方のサポートもあり,順調に話を進めることができました.最終的には修理の方向性を決定し,この経験を通じて外部とのコミュニケーションの重要性も学ぶことができました.

真空チャンバ(左下見切れているのがヘッドタンク)

これからは,これまでの経験を活かしながら衛星開発に積極的に携わり,熱解析を通じて熱系の一員として貢献していきたいと思います.

最後までお読みいただき,ありがとうございました.

航空宇宙工学科 2年 園田悠弥

CanSatを通じて学んだこと~MBSEへの不理解~

今回は,私が痛感したMBSEを理解することの大切さを自分なりにお伝えしていこうと思います.

SSSRCでは2024年度,新入生教育の一環としてCanSat作成を行いました.これは,ミッション検討や要求分析などから実機制作,本番の気球試験まで1連の開発プロセスをMBSEをベースに行うものです.とはいってもMBSEなんて分からない.このことが後々の開発に大きな問題を招きます.

私たちは,まずミッションを決定し,その後要求分析,仕様検討を行いました.しかしながらこの時頭にあったのは,資料作成の4文字のみ.今思えば既に間違いを犯していますが,気付くはずもなく開発は次の段階へ.

いくつか問題は生じたものの各機能の統合まで順調に進み,早めの試験に踏み切りました.勿論,この段階までに要求分析を見返すということはしませんでした.これらの段階では,どうすれば「仕様」を達成できるかばかりを考えていましたね.ちなみにこの時筆者はうまくいっていると思っていたとか...

結果,本番は失敗に終わります(詳しくはアメブロをご覧ください).

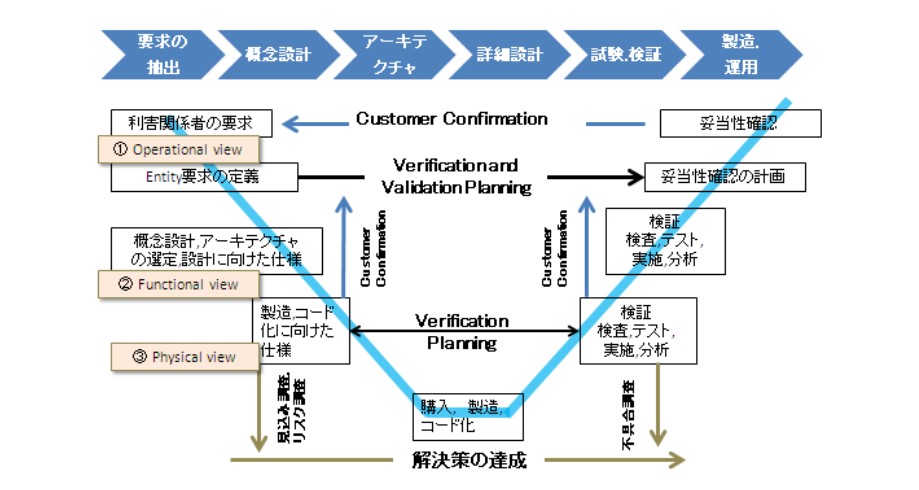

その原因がMBSEに対する不理解にあると私は考えています.これが今日の主題です.そもそもMBSEでは,各開発段階を行ったり来たりするのが当たり前です.

図 1 MBSEの模式図

例えば,試験をする中でテグス切断判定機構の誤作動が多いと分かったときに,要求分析に立ち返り,確実に切断判定ができるといった要求を入れておけば,アメブロに書いたような失敗は起きなかったかもしれません.そもそもこの要求があれば,より確実な仕様に変えようという発想にも至った可能性があります.しかしながら現実には,小手先の対策を取っただけに終始してしまったのです.

つまるところ,MBSEはトップダウンの開発スタイルではないということを十分に理解していれば,このような結果に陥らなかった可能性が十分あったと言えます.MBSEをきちんと理解して実践することの重要性を痛感しました.

ともかくこの経験をしたからにはこれを衛星開発に生かさない手はありません.この前は久しぶりに要求分析をしました.昔に比べればはるかに解像度は上がったと思いますが,勿論これから何度もこれと向き合うことになることは忘れてはいけませんね.

機械工学科 1年 佃和寿