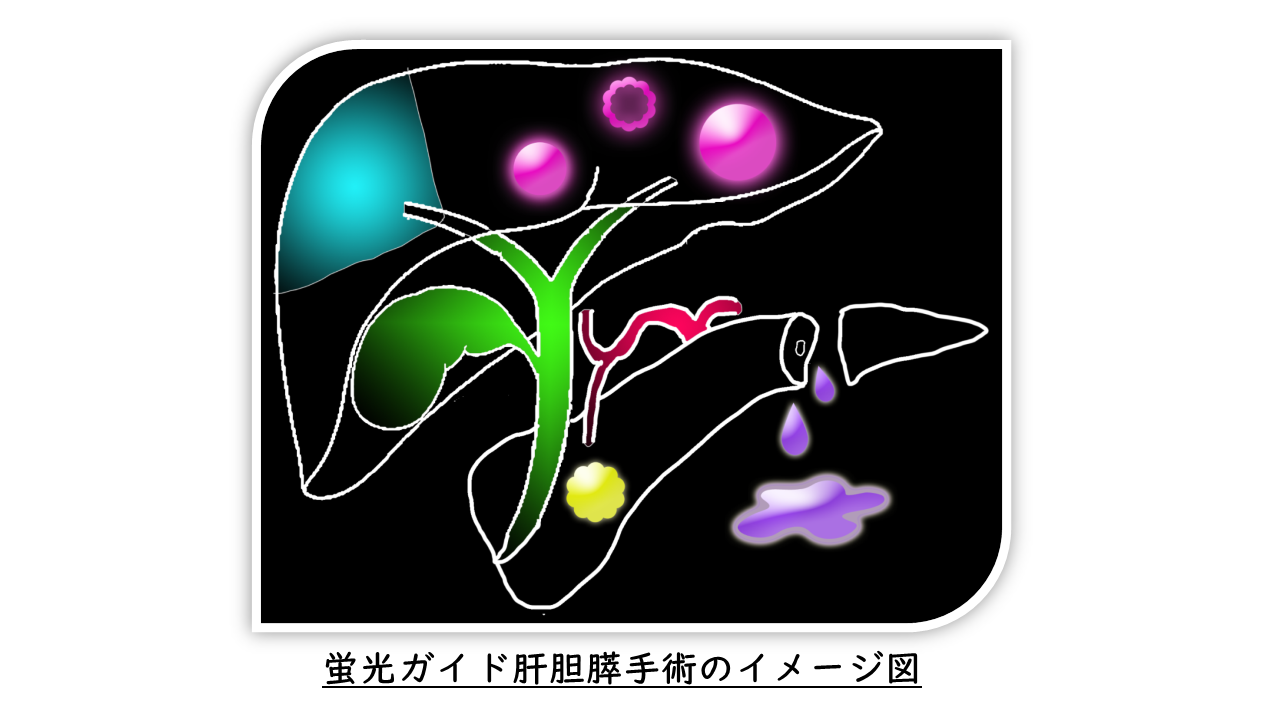

術中蛍光イメージングの開発と新規治療法への応用

安全・確実に手術を行うために最も大切なのは、「癌がどこにあり、どこまで広がっているか」、「血管がどのように走っているか」を正しく見極めることです。「そんなの見ればわかるやん!」と思われるかもしれませんね。しかし、実際には血管は分厚い脂肪に埋もれており、また肝臓では不透明な「レバー」の奥に癌が潜んでいます。外科医が「見たいもの」が自ずと光ってその場所を教えてくれればよいのに―これが「術中蛍光イメージング」開発の原点です。

(講談社ブルーバックスのWeb連載https://gendai.media/articles/-/106849もご参照ください)

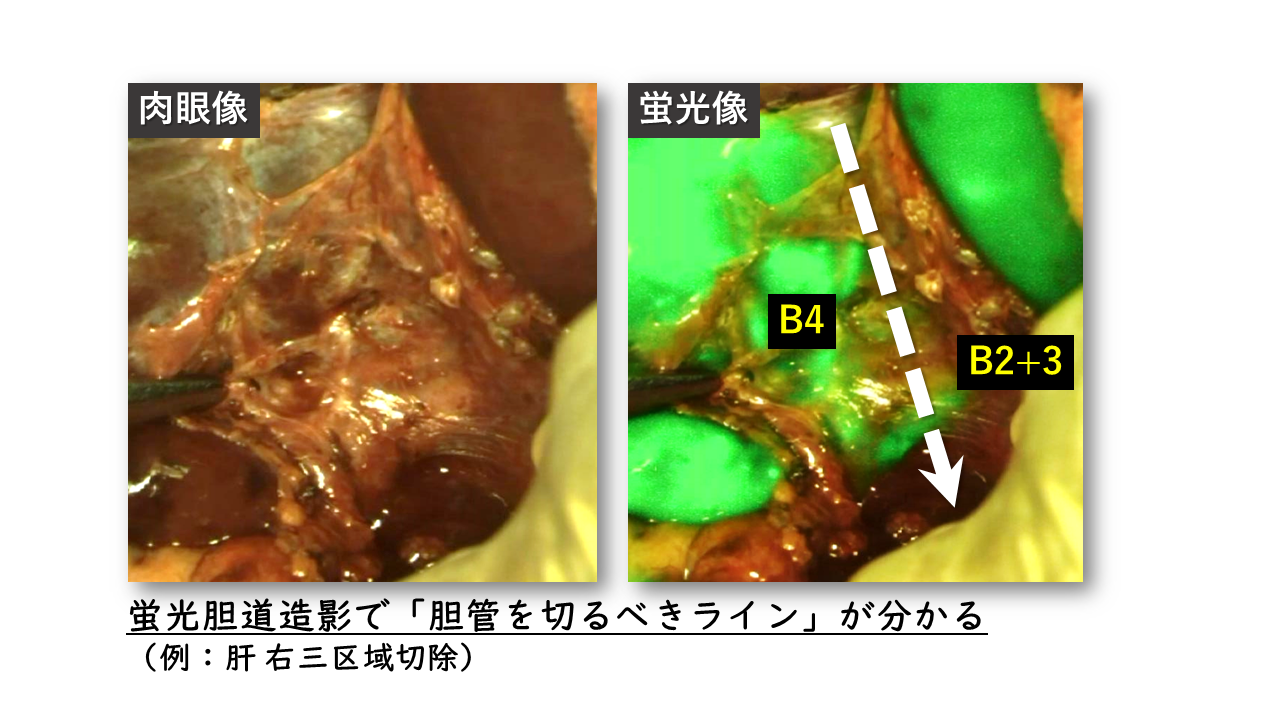

私(石沢)は、ICG(indocyanine green, インドシアニングリーン)という肝機能検査薬を静脈注射することで「胆管」という構造を光らせる技術を開発し、2008年に世界で初めて腹腔鏡下胆嚢摘出術に臨床応用しました。その後、この技術(蛍光胆道造影法)は国内外で多くの先生方に検証され、次第に国際ガイドラインでも推奨されるようになりました。そして遂に本年(2023年)、保険診療でICGを胆道造影に用いることが承認されたのです。これは、開発者の一人として、まさに感無量な出来事でした。

時を戻しましょう。2008年、蛍光胆道造影の臨床応用にのめり込んでいた私は、ちょっとした思い付きで、ICGの蛍光を観察するカメラで胆管ではなく「肝臓」を映してみました。するとどうでしょう!「肝臓癌」がまん丸い、怪しい光を発していたのです。当初は「何かの間違いかな?」と思いましたが、似たような現象が続くため、その理由を確かめるべく「手術で切除した肝臓癌の切片をひたすら蛍光観察する」という研究を開始しました。結果、手術前に肝機能検査のために投与されていたICGが、正常な肝臓から排出された後も肝臓癌内部の組織、または癌の周囲をリング状に取り巻く部分に残存し、そのために蛍光観察カメラで描出されたのだと分かりました。

「手術前に肝機能検査のために投与されたICGの『名残り』を観察することで、肝臓の外から癌の位置が分かるはずだ!」 そう考えた私は、この現象を肝癌の術中ナビゲーションに臨床応用してきました。現在も当科では、特に外科医が肝臓を直接触れることができない腹腔鏡下肝切除やロボット支援下肝切除で、「癌の取り残しがない手術」を実行するために蛍光イメージングを応用しています。

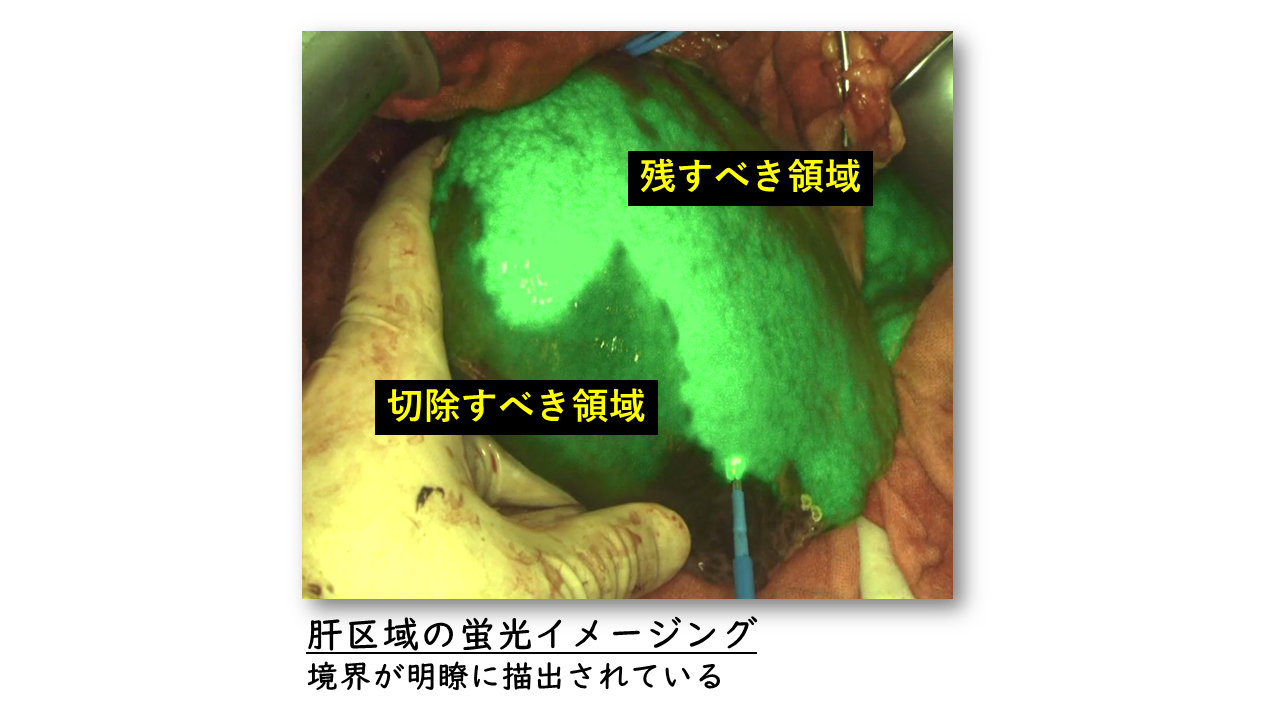

ICGを使った蛍光イメージングのもう一つの用途をご紹介します。人間の肝臓は、見た目には「一つの塊」なのですが、実は内部は「ブロッコリーの房」のように番地分けされており、この番地を「きれいに丸ごと」切除することが肝切除の重要なテクニックです。私は2011年のパリ留学中に、ICGの蛍光を用いて肝臓の各番地の境界を「染め分ける」方法を腹腔鏡手術に応用しました。Positive staining(陽性染色法)、あるいはNegative staining(陰性染色法)と名付けたこの方法は、今や国内外で広く普及しています。

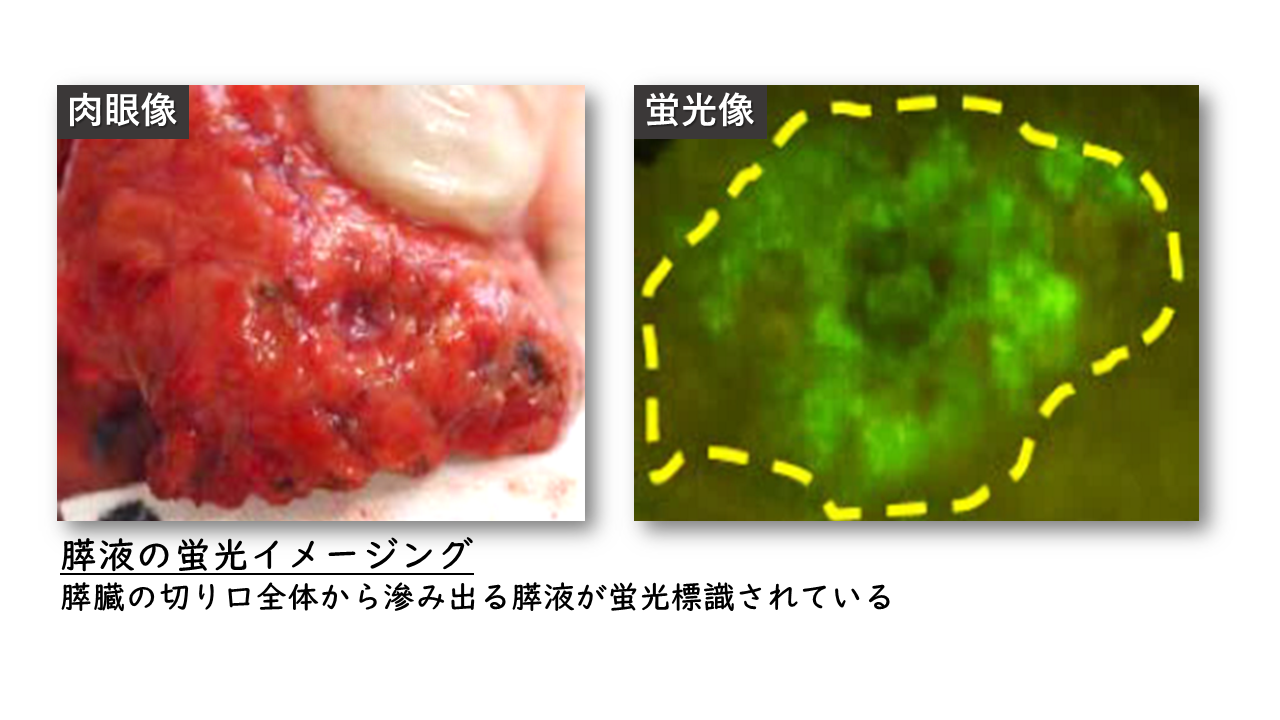

ICGの性質が及ばない用途に対しては、全く新しい蛍光プローブを開発することも必要です。現在、世界中の研究者が「対象物だけを高感度に光らせることができる」技術の開発競争を繰り広げています。私たちの取り組みとしては、まず「無色透明な膵液」を蛍光標識し、酵素活性に基づいて可視化する方法を構築しています。「膵液漏」という重篤な術後合併症から患者さんを守るために膵液の蛍光イメージングを応用できないか。まもなく、有効性を検証する臨床研究を開始する計画です。同時に、膵液の蛍光イメージングの結果に基づいた新しい縫合糸と針を製品化し、実際の手術に役立てています(PANCLOOP, 株式会社河野製作所)。

蛍光プローブが癌組織に集まる、ということは、術中診断だけでなく「治療」にも応用できるはずです。私たちは、ICGを用いた蛍光イメージングを実際の手術に応用してきた経験を活かして、「手術前後の診断から治療までを一手に担い、かつ従来の抗癌剤治療の抜け道をカバーできる」、夢のような治療手段の実現に取り組む決意です。