地震を、モノが壊れる物理現象と考える

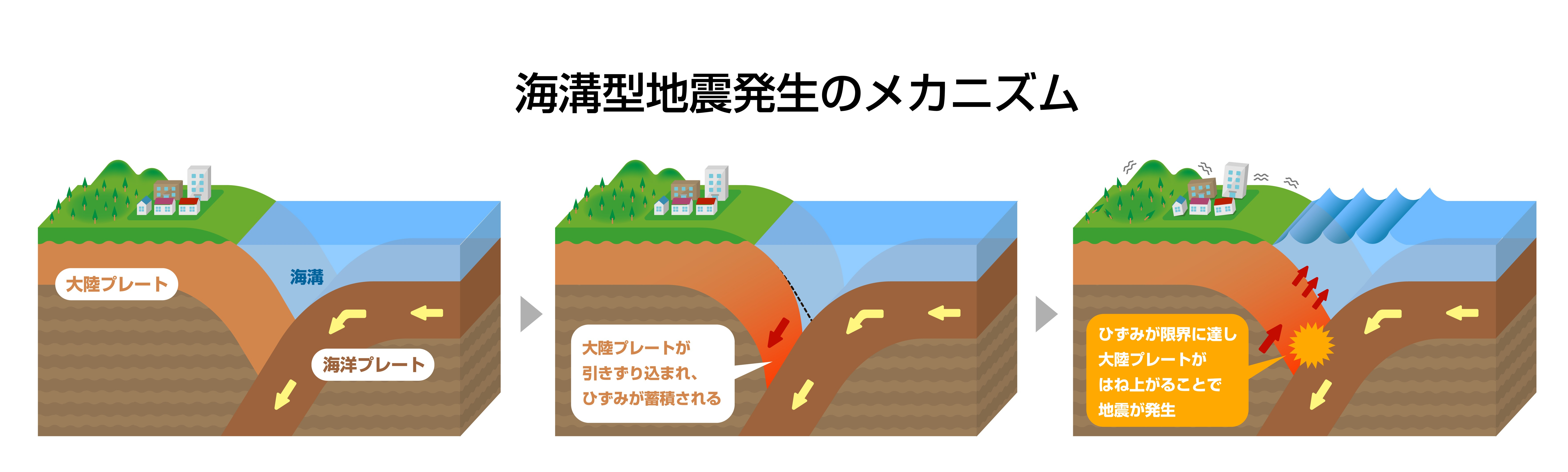

地球の表面はプレートという岩盤で覆われており、日本は北米プレート、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートという4枚のプレートの境界に位置しています。これらのプレートは年間数センチメートルほど移動しているため、境界では押し合ったり引っ張ったりと力がかかり、プレートにひずみが生じます。ひずみが限界を超えると地震が起こりますが、そもそも地震とは何か尋ねたところ、「モノが壊れるのと同じような、物理の破壊現象と捉えています」と廣野先生は説明します。

「例えば、落とすなど何らかの力がかかって食器が割れるのは破壊と呼ばれる現象です。同じように、地下のプレートが押し合ったりして力がかかると岩石が破壊されます。それが地震発生の瞬間。食器を落としても割れるだけですが、地下の岩石はひずみを溜めていますし、壊れた瞬間に周りに飛び散ることができません。そのため、壊れるときのエネルギーがプレートをグッと動かすことになります。海溝型地震の場合、その動き、すべりが海溝付近の海底面を大きく持ち上げて津波を発生させるのです。地震は地球科学的な現象のように捉えられがちですが、基本的には物理の破壊現象と捉える必要があると考えています」

「地震という破壊現象は一気に起こるわけではありません。前兆として、ピキピキという小さな音を出しながら地下の岩石に微小な亀裂が入って震源核という地震の種が形成され、亀裂が増えて大きくなり、臨界を超えると地震が発生します。周りのプレート境界断層にも同じようにひずみが溜まっていますから、破壊伝播という形で広がっていきます。東日本大震災には少なくとも宮城県沖、岩手県沖、福島県・茨城県沖の3つの震源域があり、宮城県沖から始まった地震が連動していったことがわかっています。そして、なぜプレート境界が破壊伝播の過程で大きくすべるのかを、実際の断層の試料を用いて分析するのが私の研究です」

海底の震源域にある岩石から地震にアプローチ

地震の発生源の物質を調べ、地震が起きたときのプレート境界断層のすべり量を評価する研究で国際的な評価を受けている廣野先生。異分野の研究者との日常的な交流によって物理的・化学的アプローチが加わり、研究が大きく進展したと話します。

「昔から断層調査は行われていましたが、プレート境界の断層調査が巨大な被害を与える原因につながるとは考えられていませんでした。断層を物理や化学の知識で分析・シミュレーションして、プレート境界のすべりを再現する試みを誰もしてこなかったためです。私は1999年の台湾で発生した集集地震(チチ地震)の内陸活断層の研究から始めましたが、その成果が上がってくるなかで東日本大震災が起こりました。

地球深部探査船『ちきゅう』

東日本大震災翌年の2012年、世界最高レベルの掘削能力を持つ地球深部探査船『ちきゅう』に乗船し、水深7,000メートルの海底をさらに850メートルほど掘り進み、巨大地震を引き起こした日本海溝の断層の岩石試料を採取しました。この試料を分析・シミュレーションした結果、約80メートルの巨大すべりを再現できました。これは実際に観測されたすべり量と一致したことから、断層のすべり方を岩石の状況から検証できることが、初めて明らかになったのです。

震源地の岩石という“モノ”から地震にアプローチすることによって、地震のときの地殻変動や地震波の周波数特性も分析できるようになりました」

廣野先生は、2007年から2008年にかけて行われた、『ちきゅう』による南海トラフの調査にも参加していました。海底の震源地から試料を採取したのは史上初でしたが、掘削できたのは海底下280メートルほど。これ以上は、崩れた地層の掘削が技術的にできない状況だったそうです。「本当はもっと深くまで掘って、“地震の巣”がどうなっているか見たかった。より現実に即した試料を調査し、起こり得る被害を正確に評価することに貢献したい」と先生。今後の技術進歩が期待されるところです。

南海トラフ地震では地震発生後10分で津波が

これまで南海トラフでは、1707年の宝永地震、1854年の安政東海地震と安政南海地震、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震というように、およそ100年間隔で巨大地震が発生しています。

「南海トラフはプレートとプレートの固着が強いため、普段は静穏で小さな地震はめったに起こすことはありません。しかし、地震が起こると大きなものになります。大体100年プラスマイナス数十年の間隔で起きていますから、次の地震が2050年前後になるのは確実。次は東日本大震災のような3連動になると予測されています」

南海トラフでは、東海沖・東南海沖・南海沖という3つの震源域が連動して地震を起こすという予測があります。そのため、より高い津波となり、高知県南西部の黒潮町では、34.4メートルもの高さの津波が想定されています。さらに、震源域と海岸の距離が近いのも南海トラフ地震の怖さです。

「東日本大震災を引き起こした日本海溝は、三陸海岸から約220キロメートル離れていたため津波到達は地震発生の30~40分後でした。2万人を超える方が亡くなりましたが、実は何十万人という方が避難して助かりました。一方、南海トラフと本州最南端の和歌山県潮岬の距離は75キロメートルしかなく、地震発生からわずか10分以内に巨大な津波が到達すると考えられます」

地震予知の実現に向けて、今すべき研究を進めている

最後に、南海トラフ地震をはじめとする地震への備えとして、私たちはどうするべきなのか教えていただきました。

「海溝型地震の場合、津波への対応が必須です。海水浴などで海岸に行くときには、今、地震が起きたらどこに避難するかを想定しておくことが重要。特に南海トラフ地震では、どこに逃げようか迷っているうちに津波が来てしまいます」

内陸型地震の場合、活断層の位置や地盤の強弱が問題だと言います。

「住まいを購入する際には、活断層マップの確認や、昔の地図で以前はどんな場所だったのかをチェックするなど、地盤の強い土地を選ぶ必要があります。家の中でも、背の高い家具を置かない、家具が倒れたときに出入り口をふさがないような配置にする、家具は頑丈な壁に固定するなど、できることはいろいろあります。地震への備えについては、首相官邸や消防庁、気象庁、地方自治体のWebサイトでも紹介されているため、定期的に確認してみるのもよいでしょう」

「地震現象は非常に複雑です。地震研究と聞くと地震予知を想像されるかもしれません。しかし、地震の発生源にある物質を調べ、どういった物質がどんな現象を引き起こし、地震という大きな現象に繋がるかを推定する研究と、前兆現象などの研究は異なる分野で、一人ですべてを担うことはできません。多くの研究者がお互いに情報共有しながら、それぞれの研究を深化させていく必要があります。地震学に関しては世界的に見ても日本が最先端。研究者が多いのも特徴です。それでも、地震予知が可能になるまで何百年はかかるでしょう。長いタイムスケールを意識しながら、今なすべきことに取り組み、その成果を次の世代へ、そのまた次の世代へとつなげていく。そして、最終的に地震予知というゴールにつながればと考えています」

プロフィール

理学研究科 地球学専攻 教授

理学研究科 地球学専攻 教授

博士(理学)。筑波大学卒業、東京工業大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻修了。独立行政法人海洋研究開発機構や大阪大学大学院などを経て、2022年から現職。研究分野は固体地球科学。主に南海トラフ地震やテクトニクスについての研究を進め、地域に根ざした防災・減災活動も行う。著書に『基礎地学実験:新装版』(2020年、学術図書出版社/共著)など。NHKスペシャル『MEGAQUAKE 巨大地震 2021』などメディア出演も多数。

※所属は掲載当時