記事

2024年4月1日

- 工学

- 卒業生

世の中に「デザイン思考」を普及させたい。未来へのイノベーションは、仕組みのデザインから!/株式会社ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役 村田 智明さん

株式会社ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役

村田 智明さん

経営戦略に足りない「デザイン思考」。その社会実装を実験的にトライ!

デザインで様々な問題解決を図るソリューションビジネスを展開する、ハーズ実験デザイン研究所というデザイン事務所を経営しています。主にプロダクトデザイン、工業デザインと言われるものを扱っていますが、ただ表面的なデザインを行うわけではありません。クライアントとの対話や共創をベースに、その商品が使われるシーン、その目的、そこでの課題をじっくり掘り下げて、開発意義に社会性を付加し、プロダクトを高付加価値化するデザインを導き出します。デザインにお金をかけることを惜しむ企業も多いですが、その効果を考えるとデザイン料なんて開発費の中で本当は一番安いのではないかと思うのです。なぜなら、戦略的にデザインを活用すると、プロダクトだけでなくその企業自身までもがドラスティックに変わるから。最も効率の良い経営戦略というわけです。

でも、このことを理解していない企業は本当に多くて、中小企業の場合は特にそう。商品をつくる技術は持っているのに、そこどまり。デザインを活用できずにいることは、その企業にとっても社会にとっても、すごくもったいない。そこにアプローチする1つの方法として、中小企業とのコンソーシアムブランド「METAPHYS(メタフィス)」事業を立ち上げました。ブランド名は「すべての存在の基本原理を追究する学問」を意味するMETAPHYSICSが語源で、徹底的にモノの本質を究めるという考え方をカタチにしていくブランドです。現在25社ほどの企業が参加していて、それぞれのコア·コンピタンスを生かしたモノづくりに、当社が企画からデザイン、広報まで一貫して行うことで、各社とつくった幅広い分野のオリジナル商品を「1つのブランド」として構築しています。1社だけでは生み出せない、コンソーシアムというスタイルだから広がる価値(スケールメリット)を提供することにも繋がっています。

また、新たにデザインファンド事業も始めました。日本初の、社会課題の解決をデザインで支援するファンドです。社会課題に取り組み、成長性に期待が持てるプロジェクトに対し、1,000万円まで投資して、スタートアップの資金不足で脆弱になりがちな企画、デザイン、ブランディングなどをしっかりとサポートします。この投資は「絶対に成長してほしい!」という私たちの本気の応援とそれに対する責任感の証なので、本当に事業化できるかというところから厳しく目利きし、上場まで伴走支援していくやり方でクライアントの夢の実現に向けたアクセラレータになっていきます。

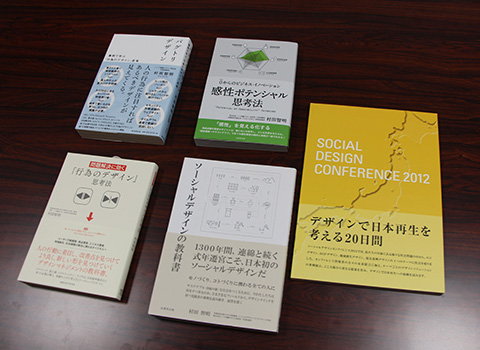

このように、デザインワーク以外にも、プロデュースやコンサルティング、セミナーやワークショップなど、目的に応じて様々な方法で事業を展開しています。デザインについてわかりやすい言葉に置き換えて説明したり、感性価値を数値化したり、それらを本にまとめたり、それを多言語翻訳して海外でも出版したり、デザインの仕事に制限はありません。世の中に「デザイン思考」を普及させることは私の使命だと思っているので、もっともっと積極的にいろいろと取り組んでいきたいと思っています。

工学部から、デザインの世界へ。内側から外側を考える思考、応用物理出身の強み

物理って、「モノのことわり」って書きますよね。そこにモノが存在する理由を考える、ということ。デザインも実は、「モノのことわり」を考える仕事なのです。物理とデザインは全く違う世界のように思われますが、本質は同じだと私は思います。それに工業デザインは非常に工学部的な要素が強いので、応用物理学科で学んだことが実はものすごく役立っています。

それは、内側から考えるか、外側から考えるか、というところ。例えば、電気製品。私は新卒で三洋電機(現:パナソニック株式会社)に入社したのですが、デザイナーは外側から考えるのが普通でした。内側はエンジニアが考えるもので、デザイナーはそれを覆う外側を美しくまとめるという考え方ですね。ところが応用物理学科で学んだ私の場合は、内側から考えるので普通とはプロセスが逆。これがイノベーションを生む流れだと思っています。本当のデザインっていうのは、ユーザーがそのプロダクトをどんなふうに使って、そこにどんなメリットとデメリットがあるのかというのを再区分して着地点を見極めたうえで、じゃあどんな中身があるべきか、外観はどうあるべきか、そこに繋がりをもって考えること。すでにできあがったものの上にデザイン処理をするだけではイノベーションは生まれないけれど、1つの着地点に向かって内側から考えていくことでプロダクト全体をデザインすることができる。物理を学んでいたおかげで、デザインを部分的にではなく、すべてのプロセスにきちっと乗って考えることができる、その価値はとても大きいですね。

「デザイン思考」の横串で、大阪公立大学を日本のMITに!

新型コロナウイルスは世界中にあらゆる変化をもたらしましたが、サブスクリプションの加速が象徴するように、「モノ」から「経験」に価値が移ったというのは感慨深いものです。モノではなく、経験に価値がある。経験を共有することに価値がある。じゃあ、「モノって何だろう」って。プロダクトデザイナーとしては、この問いにまた新たな視点から挑まないといけない。そんなこともあり、コロナ以降っていうのは一つひとつマインドセットが必要だと思うのです。疑ってかかるというか、まっさらな目で問い直す。そして、2~3年先ではなく、30年先を見て考えていくことが大事だということもみなさんに伝えたいですね。

だからこそ、これまで以上に「デザイン思考」というものが重要になってきました。デザインってモノをつくることだと思われがちですが、モノだけでなく「仕組み」をつくることもデザイン。課題解決や目的達成のための「ストラテジー」も、デザイン。そこに通じる考え方が「デザイン思考」として活用されているわけですが、このデザイン思考を取り入れることで膠着した旧体質が大きく変わっていくのをたくさん見てきました。2022年からの市大と府大の統合も、単なる2大学の合体ではなく「進化」をカタチにするために、様々な点でデザイン思考を取り込んでいくプランを、今私も大学と一緒になって考えています。私の夢は、大阪公立大学が日本のMITのようになること。その素質は十分にありますから。私の市大での学びを、市大の未来にデザインで還元していきたいと思います。