記事

2025年3月17日

- 在学生

- 職員

- 現代システム科学

- 経済学

- 工学

深く関わるからこそ得られる経験がある ―学生がつないだ介助のバトン―/ボランティア団体「中浦まりおと仲間たち」

ボランティア団体「中浦まりおと仲間たち」は、大阪府立大学・大阪市立大学・大阪公立大学の学生が中心となり、障がい者の自立が一般的ではなかった1980年代から、中浦 眞里雄さんの生活に寄り添い、ご本人の意思を尊重しながら介助ボランティアを続けてきました。参加したボランティアは約40年間で延べ1,000人にのぼります。介助者不足やコロナ禍による困難に直面しながらも、後継者を絶やさないよう、ボランティアの募集と育成に取り組んできました。2024年11月に「第50回産経市民の社会福祉賞」を受賞。中浦さんは永眠されましたが、葬儀には多くの学生・卒業生が訪れ、故人との思い出を振り返る場となりました。

今回は、団体を代表して学生メンバー3名と活動を支援してきた本学職員に、活動内容や参加のきっかけ、そして活動を通じて得た経験について語っていただきました。

PROFILE

ボランティア団体「中浦まりおと仲間たち」

-

- 1984年頃より、重度の身体障害がある中浦さん夫妻の生活介助を目的に、大阪府立大学・大阪市立大学(現 大阪公立大学)の学生が中心となって活動を開始。近隣大学の学生や社会人も参加し、その数は約40年間で延べ1,000人にのぼる。

- 2024年10月 中浦 眞里雄さん、永眠

- 2024年11月 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団主催「第50回産経市民の社会福祉賞」を受賞

学生

-

- 松下 弘樹さん(経済学研究科博士前期課程2年/団体代表)

大阪市立大学経済学部卒業、徳島県立城東高等学校 出身

- 松下 弘樹さん(経済学研究科博士前期課程2年/団体代表)

- 溝下 知佳さん(現代システム科学域教育福祉学類3年)

広島市立舟入高等学校 出身 - 竹森 仁那さん(工学部マテリアル工学科2年)

徳島県立富岡東高等学校 出身

職員

- 松居 勇(学生課 ボランティア・市民活動センター コーディネーター)

※所属・学年は取材当時

学生がつないだ40年にわたる介助

- インタビュアー

-

まず、「中浦まりおと仲間たち」の活動について教えてください。

- 松下 弘樹さん(以下、松下)

-

僕らの活動は、重度の身体障害がある中浦 眞里雄さん(以下、まりおさん)という72歳のおじいちゃんの生活介助をするものでした。日中は介護ヘルパーさんが入ってくださっていたため、僕たちの活動は夕方からの介助が中心でした。介助内容は大きく2つあります。1つ目は食事介助で、夕方5時ごろから夜9時まで、まりおさんのご飯を作ったり、お箸で口元に運んだりするサポートをしました。2つ目は泊まり介助で、夜9時から朝8時まで、床ずれを防ぐために2時間~4時間ごとに体位変換を行いました。

まりおさんには生まれつき脳性麻痺による身体障害があり、1983年頃まで施設で暮らしていました。しかし、同じく身体障害のある奥さんとの結婚を機に「地域で生きていきたい」と考え、知人の紹介を通じて大阪府立大学・大阪市立大学の学生に支援を求めたことが、この活動の始まりです。

- 大阪公立大学 ボランティア・市民活動センター(以下、ボランティアセンター)

松居 勇(以下、松居) -

両大学の社会福祉系学部・学科の学生を中心としたつながりがずっと続いて、ここまでやってこれたのかなと思います。

- 松下

-

最後は14名ほどで活動を続けていました。

ちなみに、まりおさんって本名なんで、僕ら現役の介助者はまりおブラザーズ、OB・OGを含めてまりおファミリーって呼んでいました(笑)

- インタビュアー

-

某ゲームと同じくらい歴史が古いですね(笑)

活動参加への想い

- インタビュアー

-

福祉を学んでいる学生だけでなく、経済学部や工学部などのさまざまな分野の学生が参加しているのは、なんだか味わい深いなと思います。

この活動に出会ったきっかけを教えてください。

- 松下

-

僕は小学生や中学生の時、同じクラスに自閉症の同級生がいて、みんなとちょっと違う感じがあってからかわれていたことに疑問やもどかしい気持ちがあったことがきっかけで、もともと障がい者支援に興味を持っていました。この活動を知ったのは、僕が大阪市立大に在籍していた大学1年の春です。たまたま大阪府立大の教育福祉学類に知っている先輩がいて、その先輩に紹介してもらいました。なんとなく「障がい者の友達はいますか?」と聞かれた時に、「はい」と答えられるようになりたいという軽い気持ちで活動を始めました。

- 溝下 知佳さん(以下、溝下)

-

私は1年生の後期に受講した「教育福祉学概論」での吉田 敦彦先生(現 ボランティアセンター長)の講義で参加の募集が行われていて、この活動を知りました。それまでは地域のお祭りを手伝うなど、グループでのボランティア活動に参加していました。しかし、それらは短期的な活動だったので、もっと継続的に関われる活動で1対1のボランティアを経験してみたいと考えるようになっていました。2年生の後期になると、松下さんや別の活動を通じて知り合ったこの活動に関わる人と話す機会が増え、次第に興味を持つようになりました。最初は特別強く惹かれたというわけではなく、一人の人間と長く関わるとはどういうことなのか、誰かの生活に入るというのはどんな意味を持つのかといったことに興味を持ち、知的好奇心から参加を決めました。

- 竹森 仁那さん(以下、竹森)

-

私は、祖父母が認知症を患い、高齢者施設に入居したことをきっかけに、介護や介助に興味を持つようになりました。ちょうどその頃、ボランティアセンターのイベントに参加する機会があり、この活動をやってみたいなと思いました。しかし、帰りが遅くなることや、介助のような体力的に負担のある作業ができるのかなど、両親が心配していたこともあり、すぐに始めることはできませんでした。そんな中、松下さんと話す機会があり、そのときは頭で考えるよりも先に体が動いたような感覚で、とんとん拍子に参加する流れになりました。両親も「そんなにやりたいなら、やってみたら」と背中を押してくれたこともあり、最終的に活動に参加することを決めました。

- 松下

-

この活動に参加している学生は、もちろん元から福祉に興味があった人もいますが、中には看護学科の学生が実習前に介助体験をしてみる、という理由で来てくれた人もいました。 まりおさん自身もどのようなモチベーションで来てくれても構わない、というところもあって、障がい者とは?という興味本位で来てくれてもいいし、一緒にご飯を食べる人いないから介助ついでに遊びに行こかくらいな感じで来てくれても構わない、というスタンスでした。

- インタビュアー

-

まりおさん自身も、オープンな気持ちでいないと、いろんな人と接するのはストレスになると思うんですよね。だからこそ、まりおさんの懐の深さがうかがえます。

いつの頃からか、かけがえのない人に

- インタビュアー

-

実際に参加してみてどうでしたか?

- 松下

-

初めの頃は、とても緊張していました。特に1対1のコミュニケーションが難しかったです。まりおさんには言語障害があり、何を言っているのか聞き取りにくく、何度聞いても理解できなくて申し訳なさを感じていました。そのため「うわ、今日行くのいややな…」と思うこともありました(笑)。でも、1年ほど活動を続け、特にコロナ禍で月10回~15回も参加するようになった頃から、一緒にいることが日常になりました。次第に言葉も聞き取れるようになり、まりおさんとの会話も増えました。そんな中で、まりおさんの存在が僕にとって家族よりも会う時間が長い、かけがえのない人になっていました。

印象に残っているのは、まりおさんの笑顔ですね。まりおさんがくしゃーと笑う姿を見た時、「また来よう」と思うようになりましたね。竹森さんも可愛い、可愛いって言ってましたね(笑)。他にも、僕は進路のことや人生相談なんかもしてました。こうしたほうがいいとか言うんじゃなくて、広い心でただ聞いてくれるのがすごい心地よくて、つい喋りたくなります。まりおさんって、人たらしなんだと思います。

- 竹森

-

私が最初に体験に行ったときも、まだ正式なメンバーではないのに帰り際に「また来てね」と言われ、その瞬間にすっかりまりおさんの虜になったように思います。

私は活動をやってみて特に体位変換が難しく、まりおさんが時折痛がることもあり、どうすればいいのか悩むこともありました。ただ、まりおさんやそのお家の雰囲気自体がとても心地よく、居眠りしそうになったり、ポケモンの話をしたりと、楽しい時間を過ごすことができました。

私自身、まだ半年ほどしか活動していなくて、もっと長く関わりたかったというのが少し心残りです。

- 溝下

-

私はこの活動に加入して丸1年になりますが、やはり最初はコミュニケーションの壁が高く、フリートークが難しかったです。まりおさんは声が小さかったり、発音が不明瞭だったりすることがあり、どう会話を広げればいいのか悩み、プレッシャーを感じる時期もありました。ただ、先輩方にアドバイスをもらったり、歓迎会やクリスマス会を通じて少しずつ慣れていきました。テレビを見ながら軽く話したり、いいことがあったときに一緒に笑ったりするくらいのコミュニケーションで十分なんだと気づいたら、気持ちがすごく楽になりました。まりおさん自身も度量が大きく、懐深く構えてくれていたので、そのおかげで自然体で接することができたのだと思います。

ボランティアセンターが支えた活動

- インタビュアー

-

ボランティアセンターとしては、どのような経緯で関わることになったのでしょうか?

- 松居

-

まりおさんは、ボランティアを募集しているパートナー団体として十数年にわたり登録されていたため、もともと接点はありました。しかし、直接的な関わりが深まったのは3年前、松下さんがボランティアセンターに相談に来たことがきっかけです。

当時、コロナ禍の影響もあり、活動に参加できるメンバーがわずか2人しかいない状況でした。そのため、1人で1ヵ月に15回も介助に通いながら何とかやりくりしている状態で、「このままでは続けるのが厳しい」と相談を受けました。

そこで、ボランティアセンターとしてプロジェクトを立ち上げ、週一回ほど集まって、地域での介助ボランティアの課題やどうすれば人をうまく巻き込んで活動を続けられるのか、などを話し合いました。 具体的には、ボランティア登録をしている学生や、ボランティアセンターとつながりのある学生に向けて情報発信を行ったり、介助活動の中で大変なことや感じたことを気軽に話せる場として、トークイベントを企画したりしました。さらに、ボランティアセンターに普段は関わっていない学生にもアプローチするため、福祉関連の授業で活動を紹介できないか、先生方に協力をお願いしました。

- 松下

-

他にも、松居さんとは「なぜ人は離れていくんだろう?」とか、「なぜ介助者は増えないんだろう?」みたいな話をよくしていました。その中で、やっぱり身体介助って1対1になりがちで、困ったことを相談できる人がいないから悩んで辞めちゃう人も多いんじゃないかって思ったんです。そこで、横のつながりを作ることも大事だと思って、「困ったらこの人に聞いたらいいや」って思える環境を作ったり、パーティーなどフランクに話せる場を設けたりしました。

- 松居

-

そうした取り組みを続けて、プロジェクト立ち上げから1年ほどで、ようやく活動が軌道に乗り始めました。

まりおさんが残してくれたもの

- インタビュアー

-

活動としてはここで一区切りになるかと思うのですが、今後こんなことをしていきたいとかはありますか?

- 松下

-

やっぱり根本はまりおさんがいて成り立っていたコミュニティなので、まりおさんが亡くなった中で、じゃあ他の人を探して介助に行きましょうってなったら、また背景も違うし、歴史も違うし、やり方も違うし、っていうところで簡単にいかないなというもどかしさは正直あります。実際、まりおさんが亡くなって数か月たった今でも、介助のない日常にまだ慣れていません。

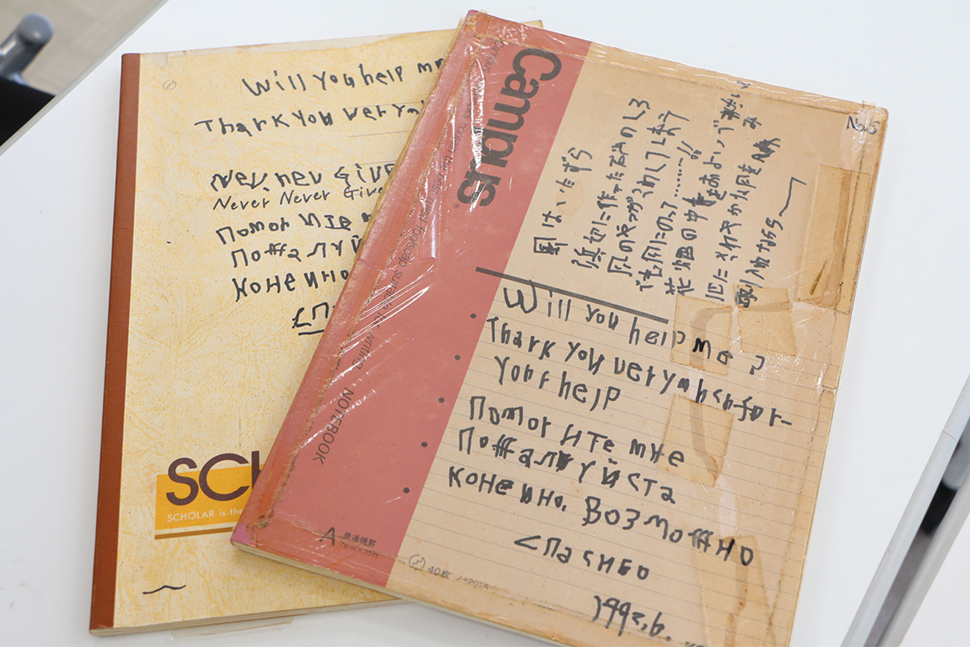

そんな中で、僕たちが今できることは何かということを考えた時、まりおさんは詩やポエム、これまでの自分の半生を綴った自叙伝なんかも残してくれていて、これらを一つの冊子にまとめてOB・OGに渡したり、後々は出版できたらいいなとは思っています。

- インタビュアー

-

まりおさんの想いが、これからも形として残っていくのは、とても素敵ですね。完成したらぜひ見せていただきたいです!

ボランティアのすすめ

- インタビュアー

-

それでは最後に、ボランティアに関心はあるけどまだ踏み切れないでいるという方にメッセージをお願いします。

- 松居

-

ボランティア活動には、その人に深く関わるからこそ得られる特別な体験があると思います。誰かの生活に寄り添うことが強く印象に残る人もいれば、人との関わりを通じて自分が「生きている実感」を得られる人もいます。血縁関係はなくても、まるで家族のような存在になれることもあります。それこそ先日のお葬式では、これまでボランティアとして関わってきた学生や卒業生が大勢参列していました。葬儀に関わることは、単なる知人関係ではなかなかありません。 それだけ、一緒に過ごした時間の中でまりおさんがかけがえのない存在になっていたのだと思います。もし少しでも関心があれば、ぜひ飛び込んでみてください。

- 竹森

-

最初は、「自分がやってあげなきゃ」という義務感を少し感じていました。でも、まりおさんと接しているうちに、「障がい者だから」というフィルターを通して見ていたことに気づきました。本当はそんなふうに考えなくてもよかったのに、自分で勝手に難しくしていたんだと思います。この活動を通じて、私自身の視野が広がったと感じています。特に、今学んでいるマテリアル工学の分野でも、障害のある人にとって使いやすい材料の開発など応用できる視点を得ることができました。私のように、「頭で考えるよりも、心が動いて行動した」という人もいると思います。最初はお試し参加でもよいので、一度体験してみてほしいです。

- 溝下

-

まりおさんとの関わりを通して、障害のある人へのまなざしが変わりました。それは、日々の生活の中ではこれまで考えてこなかった選択肢を持てるようになったんだと思います。この活動を続けてこられた原動力は、まりおさんの魅力や居心地の良さです。ただ、それを他の人に伝えようとしても、どのように受け取られるかはわかりません。でも、自立支援活動とは、障害のある人と1対1で関わるだけではなく、その人を取り巻く環境や社会全体との関わりの中にあるものだと思います。さまざまな挑戦があり、時にはうまくいかないこともありますが、それでも良い方向へ進むことはたくさんあります。ぜひ、一度ボランティア活動に挑戦してほしいです!

- 松下

-

僕は「障がい者を介助する」という感覚ではなく、「まりおさんと一緒にいる中で、必要なことを手伝う」という感覚で活動していました。それって、好きな人と一緒にいる時の関係性と同じだと思うんです。好きだから一緒にいるし、困っていたら手を貸す。障がい者だから手伝うのではなく、大切な人がそこにいて、関わる中で自然と支え合う。そういう関係を、まりおさんとは築けていたのだと思います。サービスの提供者と受益者、というような単純な関係ではなく、言葉では測れない何かが確かにあったんだと思います。

今、僕はフィリピンでの障がい者の経済について研究していますが、その興味を持つきっかけになったのも、まりおさんとの出会いでした。経済学の中で障害のある人をどのように位置づけるのか、障害のある人の貧困をどう捉えればいいのか、介助制度が十分ではない地域ではどんな課題があるのか…。まりおさんとの会話から、たくさんの刺激を受け、今も学び続けています。なんとなく経済学部を選んだ自分にとって、この変化はとても大きなものでした。

最近は「ちょうどいい距離感」が重視され、お隣さんのことも知らない、深く関わらない方がいい、という風潮があるように思います。でも、まりおさんはそうじゃなくてもいいんだよ、と教えてくれた気がします。もちろん、人と関わることでリスクが生まれることもあるし、合う・合わないもありますが、それ以上に得られるものがあると思います。人との関係は本当に素晴らしくて、それは友達のような近い関係だけでなく、全く知らないご近所さんやこれまで接点のなかった障害のある人とのつながりの中にも生まれるものだと思います。そういう関係性を持ってみて、初めて気づくことがあるかもしれません。新しいつながりを持つことで、人生の深さが増すかもしれません。ぜひ、一歩踏み出してみてください。