記事

2025年3月27日

- 在学生

- 生活科学

産学官民一体のまち丸ごとスポーツジム化計画/松本 恵利香さん・北村 和津さん(生活科学部)

2025年2月6日(木)、大阪市役所本庁にて、生活科学部居住環境学科4年生の松本 恵利香さんと北村 和津さんによる「産学官民一体のまち丸ごとスポーツジム化計画」と題するプレゼンテーションがスポーツ庁の主催で行われました。

この企画は、松本さんと北村さんが2024年11月にスポーツ庁主催「スポーツ・健康まちづくり学生コンペティション2024」デザイン部門において最優秀賞であるスポーツ庁長官賞を受賞したことにより実現したものです。

お二人が考えた、阪和線(美章園駅から杉本町駅)沿いの地域をモデルとしたスポーツによるまちづくりの計画を実際に自治体の首長へ披露する機会が与えられ、山本 剛史副市長、山田 国広経済戦略局理事はじめ、経済戦略局スポーツ部の方々に受賞作をご覧いただき、意見交換が行われました。(横山 英幸大阪市長は公務の都合により欠席)

松本さんと北村さんに応募の理由や努力した点など受賞にまつわるお話からプレゼンテーションの感想、大学での研究や将来の希望について伺いました。

林 欣治スポーツ部長、森本 昌嗣スポーツ課長

PROFILE

松本 恵利香(まつもと えりか)

- 大阪市立大学生活科学部 居住環境学科 4年生

卒業後はまちづくりに関連する企業に就職予定

北村 和津(きたむら かづ)

- 大阪市立大学生活科学部 居住環境学科 4年生

卒業後は本学大学院生活科学研究科に進学予定 - ※所属・学年は取材当時

スポーツ・健康まちづくりデザイン学生コンペティション2024について

- インタビュアー

-

お二人がそもそも生活科学部を志望しようと思った理由は何でしょうか。

- 松本さん

-

小さい頃から工作などモノ作りが好きだったので、モノ作りで社会に貢献することが夢となり、特に建築に興味を持つようになりました。大学受験を考えるときに工学部建築学科と生活科学部居住環境学科で迷ったのですが、生活の質を向上させるという理念の方が私の興味に近く感じ、居住環境学科を選びました。

- 北村さん

-

私の場合は、進路を考える時期に街歩きや景観を眺めるのが好きで、街づくりについて専門的に学びたい、と思うようになり志望しました。松本さんと同じになりますが、居住者の目線に立って身近なところから人々の生活をよりよくしていくというような考え方に魅力を感じ生活科学部を志望することにしました。

- インタビュアー

-

お二人とも松下 大輔教授のもとで研究されていますが、研究テーマについて教えてください。また、4年生ということで卒業後の進路についても教えてもらえますか?

- 松本さん

-

高齢者にとっての街路環境について研究しています。道路や景観などの環境が人の健康や生活にどう関わるかをテーマにしています。今回の受賞作品のテーマにも繋がる研究です。卒業後はまちづくりにも関わる鉄道系の会社に就職予定です。地域全体の暮らしをよくできるような提案ができるようになりたいと考えています。

- 北村さん

-

私は松下研究室で以前から進めている住宅再生プロジェクトの一環で、公社ハイツの空き住戸解消を目標に賃料の適正価格をさまざまな要因から導きだすことを研究しています。卒業後は研究を続けるためにこのまま大阪公立大学大学院に進学予定です。専門性を磨いて社会に出るときには私もまちづくりで地域活性化に貢献できるようになりたいと思っています。

松本さん

北村さん - インタビュアー

-

お二人でコンペに応募しようと思ったきっかけは何でしょうか。

- 松本さん

-

4年生の間にまちづくりのコンペに挑戦したいと考えていた時にこのコンペのことを知り、自分の研究と通じるところがあるので応募を思い立ちました。北村さんもまちづくりに興味があると聞いていたので私が誘いました。実は昨年度二人で空間デザインのコンペに応募し、一次審査は突破したものの入賞することが出来ず、リベンジしたい思いもありました。

- インタビュアー

-

今回の作品は大阪市の都市計画道路「天王寺大和川線」の一部である阪和線(美章園駅から杉本町駅)沿いの地域を対象としていますが、この場所を選んだ理由と、どういう風にプレゼン資料をまとめていったかを教えてください。

- 松本さん

-

よく長居にスポーツ観戦に行くので、線路沿いや駅周辺に空き地が多いのを知っていてもったいないなと思っていました。街歩きの授業で高速道路が建設される予定だったのがなくなり、ずっと空き地になっているということを聞き、早く何とかなればいいのに、とますます思うようになりました。今回のコンペの趣旨に「低未利用地(オープンスペース)の活用促進」というフレーズがあることを知り、ちょうどいいなとピンときました。

- 北村さん

-

私も同じ思いだったので、松本さんから「ここよくない?」と相談されたときは、すぐに賛成しました。二人で大学から3時間ぐらいかけて実際に歩いて見て回り、エリアを大きく6つに分けることにしました。写真を撮ったり、住民の特性や公園の有無などエリアの特徴を調べたりしながらどういう提案にしようか、イメージを膨らませていきました。2つの地図を組み合わせて作成したのですが、データが重くなり作業が大変でした。

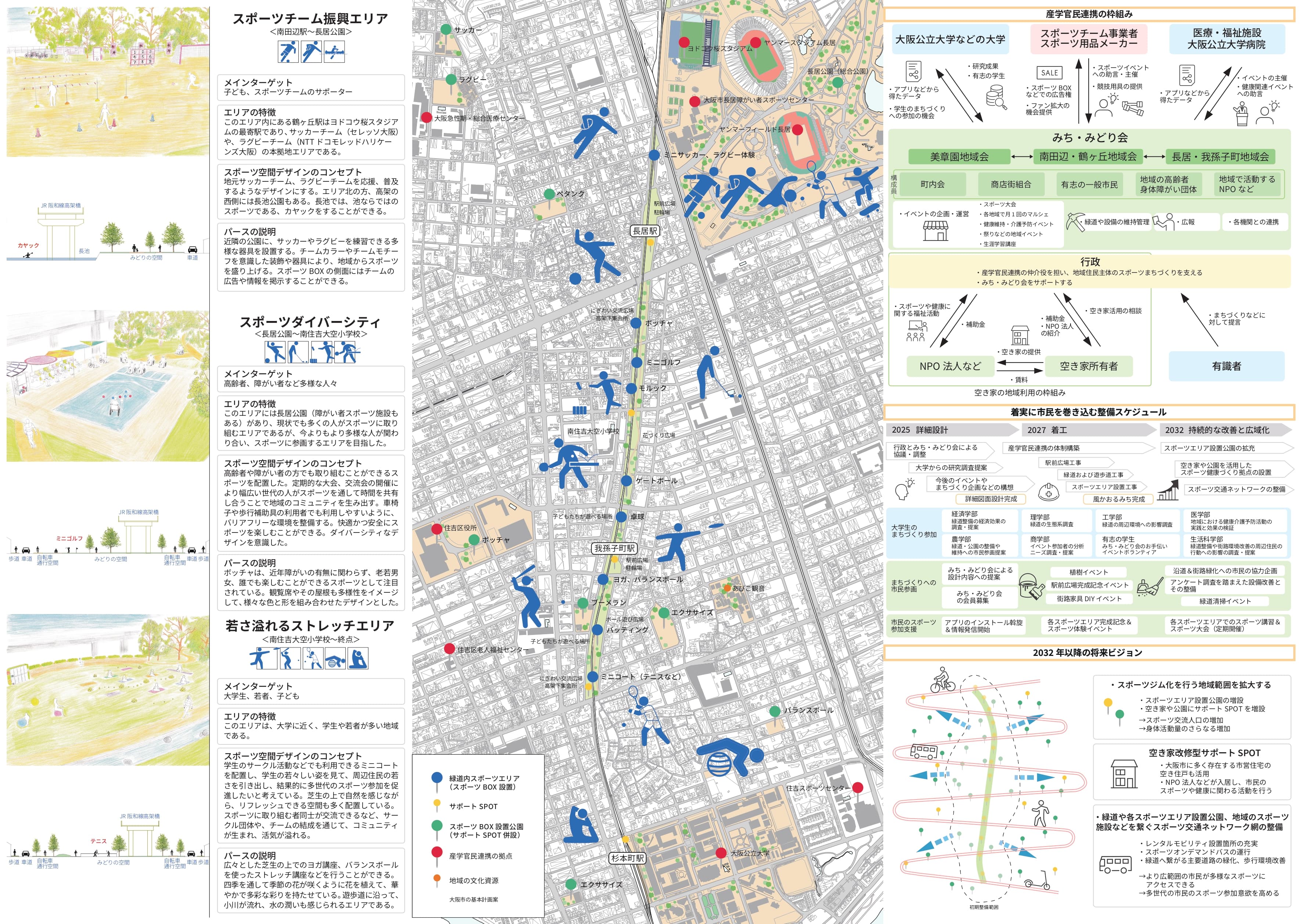

■プレゼンテーションスライド(クリックすると大きく表示されます)

対象地域を6つのエリアに分け、「メインターゲット」「エリアの特徴」からスポーツ空間デザインのコンセプトを決定し、

具体的なスポーツ名を挙げて、プランを実現するために必要な産学官民連携の仕組みを提案しています。

- インタビュアー

-

今回のコンペでは全国からの応募はもちろん、大学院生からの応募も多かった中、見事最優秀賞であるスポーツ庁長官賞を受賞されました。わかりやすいプレゼンボードはもちろん、プレゼンテーションも高く評価されたからだと思いますが、一次審査(書類審査)の結果がわかったあと二次審査のプレゼンテーションに向けてどのように準備していったのでしょうか。

- 北村さん

-

一次審査の結果から二次審査まで約1週間しかなかったのですが、二人でどのように発表すれば審査員をはじめ、聞いてくださる方の心に残るのか、7分間という短い時間では全てを盛り込めないので、どうしたら作品の大事なことを理解していただけるかを考えました。

- 松本さん

-

プレゼンは代表者一人が発表することになっていたため、私が発表することにしましたが、北村さんの思いも込めて70回以上練習しました。身振り手振りを交えて原稿がなくても発表できるよう準備しました。当日は審査員の皆さん目を見て発表したのがよかったと思います。

室伏 広治スポーツ庁長官との記念撮影

大阪市へのプレゼンテーションについて

- インタビュアー

-

大阪市役所でのプレゼンテーションでは、コンペの二次審査のときよりも長い時間が設けられ、より詳細に作品を発表でき、新たに考えたスポーツイベントの提案もありました。山本副市長から大阪市が抱える高齢者問題についての説明があり、高齢者が筋力アップのためにも気軽にスポーツに親しめるようにするにはどのような施策が考えられるかを中心に意見交換が行われましたが、新たな気づきはありましたでしょうか?

- 松本さん

-

丁寧かつ論理的な評価や意見をいただき、多くの気づきや学びを得ることができました。作品の鍵である「街中でさまざまなスポーツの選択肢を提供する」ことは介護保険料が高く、健康寿命も短い大阪市において、「どのような運動が好みか分からない家にこもっている人を外に引っ張り出すという観点で有効かもしれない」と言っていただけて、この作品の意義を再発見できました。

ただ、行政としては民間の力をできるだけ借りたいと考えていることや、長期にわたって住民に整備したものを使い続けてもらうための工夫や仕組みが難しいということを教えていただき、私たちの提案には課題が残っていると思いました。より多角的に物事を考察できるように努力していきたいと感じました。 - 北村さん

-

直接お話する中で、新たな視点や課題に気づくことができました。自治体としては、地域の人々の健康づくりの取り組みが介護予防や医療費削減にも寄与することを期待しており、こうした視点を踏まえた、長期的なまちづくりの重要性を実感しました。

議論を通じて、地域コミュニティの形成や福祉との連携なども視野に入れ、継続的に運営できる仕組みを構築することが求められると感じました。より多角的な視点でまちづくりに取り組んでいきたいと思います。

大阪市役所でのプレゼンテーションの様子 - インタビュアー

-

最後に今回のプレゼンテーションを終えての感想と今後の抱負をお聞かせください。

- 松本さん

-

副市長をはじめ大阪市の皆さまに、真剣な表情で私たちの作品のプレゼンテーションを聞いていただけて、大変光栄でした。副市長に「最後の市大生が受賞してくれて自分事のように嬉しく、最優秀賞にふさわしい内容だった」とお褒めいただけたのが印象的で、とても嬉しかったです。

長官賞を目指して試行錯誤し努力したことで、学生生活の最後に、このコンペティションを通して多くの二度とないような体験をすることができました。今回の貴重な経験で得た学びや4年間の学生生活で得た学びを生かして、就職後もまちづくりや建築で社会をより良いものに作り替えることができる人材になることを目指し努力を続けていきたいです。 - 北村さん

-

松本さんと同じ感想になりますが、大阪市役所にて私たちの提案を直接プレゼンテーションする貴重な機会をいただき、大変光栄でした。今回のプレゼンテーションを通じて、行政がスポーツを活用したまちづくりを進める際の具体的な課題や視点を学ぶことができました。「スポーツ×まちづくり」は健康の促進にとどまらず、人と人とのつながりを生み出し、地域全体の活力を高める大きな可能性を持っています。今回の経験をいかし、まちづくりの可能性をさらに広げていきたいと強く感じました。