最新の研究成果

南極に生きる昆虫・ナンキョクユスリカの成長過程における季節性のメカニズムの一端を解明

2025年2月12日

- 理学研究科

- プレスリリース

概要

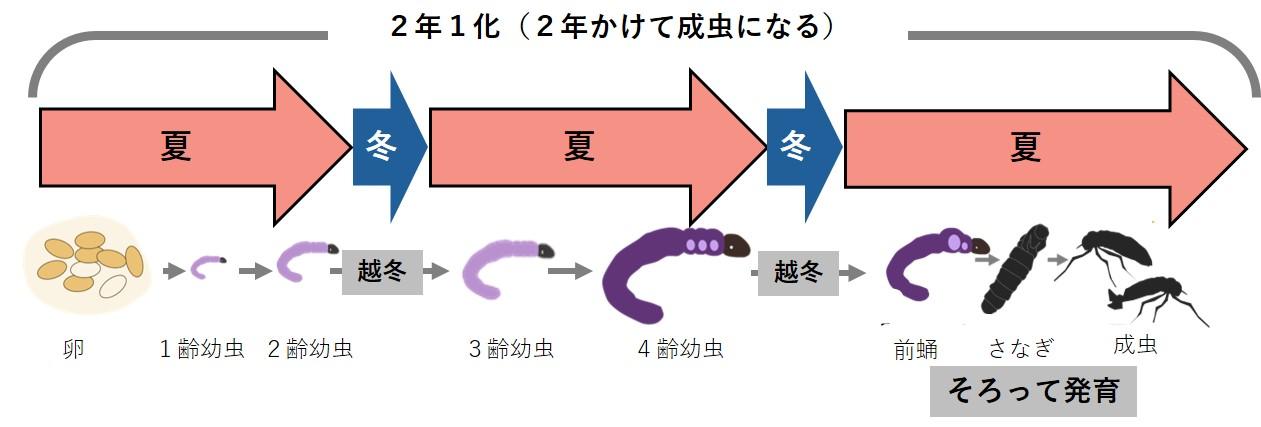

ナンキョクユスリカ(図1)は南極大陸に生息する唯一の昆虫で、成虫はわずか5日ほどしか寿命がなく、その間に子孫を残す必要があります。ナンキョクユスリカは幼虫の状態で2年間過ごし、脱皮や2回の冬越しを経て夏に一斉にさなぎ、そして成虫になります(図2)。しかし、成長速度には個体差があるにも関わらず、なぜ夏に一斉に成虫になるのか、その成長過程における季節性のメカニズムは明らかになっていませんでした。

図1 交尾中のナンキョクユスリカの成虫(左)と幼虫(右)

成虫の体長は2-3 mm、幼虫の体長は4-5 mm 撮影:清水悠太

大阪公立大学大学院理学研究科の後藤 慎介教授、吉田 美月氏(当時 大阪市立大学大学院理学研究科 後期博士課程3年)らの研究グループは、ナンキョクユスリカが成虫になるまでに経験する2回の越冬に着目し、6年間にわたる研究から確立した飼育方法に基づき成長過程を調べました。その結果、2齢幼虫の越冬は恐らく、寒くなれば発育を停止し暖かくなれば発育を再開する「休止」によるもの、4齢幼虫の越冬は「内因性休眠」と呼ばれる気温などの環境条件によらず起こる自発的な発育停止によるものであることが分かりました。また、内因性休眠の終了と越冬期間の関係を分析したところ、冬の経験期間が長いほど成虫になる個体が多いことが明らかになりました。さらに、凍結・凍結保護脱水と呼ばれる2つの越冬状態のどちらが内因性休眠の終了に重要かを、-3℃と-5℃の環境で6ヶ月飼育した幼虫の生存率と休眠終了率から検討。凍結保護脱水よりも凍結の方が、そして-3℃よりも-5℃の方が内因性休眠の終了に重要な因子であることが分かりました。今後はさらに研究を進め、ナンキョクユスリカの季節適応機構の解明を目指します。

本研究成果は、2025年2月12日(水)に国際学術誌「Scientific Reports」のオンライン速報版に掲載されました。

図2 ナンキョクユスリカの成長過程(生活史)と季節性

図2 ナンキョクユスリカの成長過程(生活史)と季節性

生物の可能性と普遍性を知るためには、特殊な性質や生物に広く共通する性質を明らかにしていくことが必要です。極限環境である南極では、一年を通して低温かつ乾燥した状態が続きます。

本研究では、生物の環境適応の仕組みを明らかにするために、特殊な環境に生息する昆虫の個体そのものを詳しく観察することで、南極の環境での生存に不可欠な性質を発見しました。

吉田 美月氏

掲載誌情報

【発表雑誌】Scientific Reports

【論文名】Obligate diapause and its termination shape the life-cycle seasonality of an Antarctic insect

【著者】Yoshida, M, Convey, P, Hayward, S.A.L, Lee, R.E, Denlinger, D.L, Teets, N.M, Goto, S.G.

【掲載URL】https://doi.org/10.1038/s41598-025-86617-4

資金情報

本研究は、JST SPRING(JPMJSP2139)、NSF-OPP(1341393、1341385、1850988)、NSF-NERC (NE/T009446/1)、USDA NIFA Hatch Project(1010996)からの支援を受けて実施しました。

研究内容に関する問い合わせ先

大阪公立大学大学院理学研究科

教授 後藤 慎介(ごとう しんすけ)

TEL:06-6605-2573

E-mail:shingoto[at]omu.ac.jp

※[at]を@に変更してください。

報道に関する問い合わせ先

大阪公立大学 広報課

担当:竹内

TEL:06-6967-1834

E-mail:koho-list[at]ml.omu.ac.jp

※[at]を@に変更してください。

該当するSDGs