最新の研究成果

感染症を引き起こす常在菌の一種の薬剤耐性に関する総説論文を発表

2025年2月21日

- 医学研究科

- プレスリリース

概要

常在菌クレブシエラ・ニューモニエは、尿路感染症や肺炎などを引き起こすこともある細菌です。粘り気のある膜を持つ高粘稠性タイプと粘り気の無い膜の一般的なタイプがあり、高粘稠性タイプは一般的なタイプよりも抗生物質が効きやすいと考えられていました。しかし、最近の研究では、高粘稠性タイプにも薬剤耐性を持つケースが増えていることが報告されています。

大阪公立大学大学院医学研究科 総合医学教育学の並川 浩己講師らの研究グループは、2000年~2023年の研究論文を分析し、高粘稠性タイプと一般的なタイプにおいて、薬剤耐性率がどのように違うかを比較しました。その結果、高粘稠性タイプは、一般的なタイプよりも耐性菌である割合が低いことが分かりました。また、強力な抗生物質であるカルバペネムに耐性のある菌の割合がやや低いことも判明しました。

この菌に感染した場合は、耐性菌である可能性も考え、慎重に治療を行うことが重要です。本総説は、クレブシエラ・ニューモニエ感染症の患者の治療方針の決定を助け、薬剤耐性菌の広がりを防ぐために重要な情報を提供します。

この総説論文は、2024年12月16日に国際学術誌「Emerging Microbes & Infections」にオンライン掲載されました。

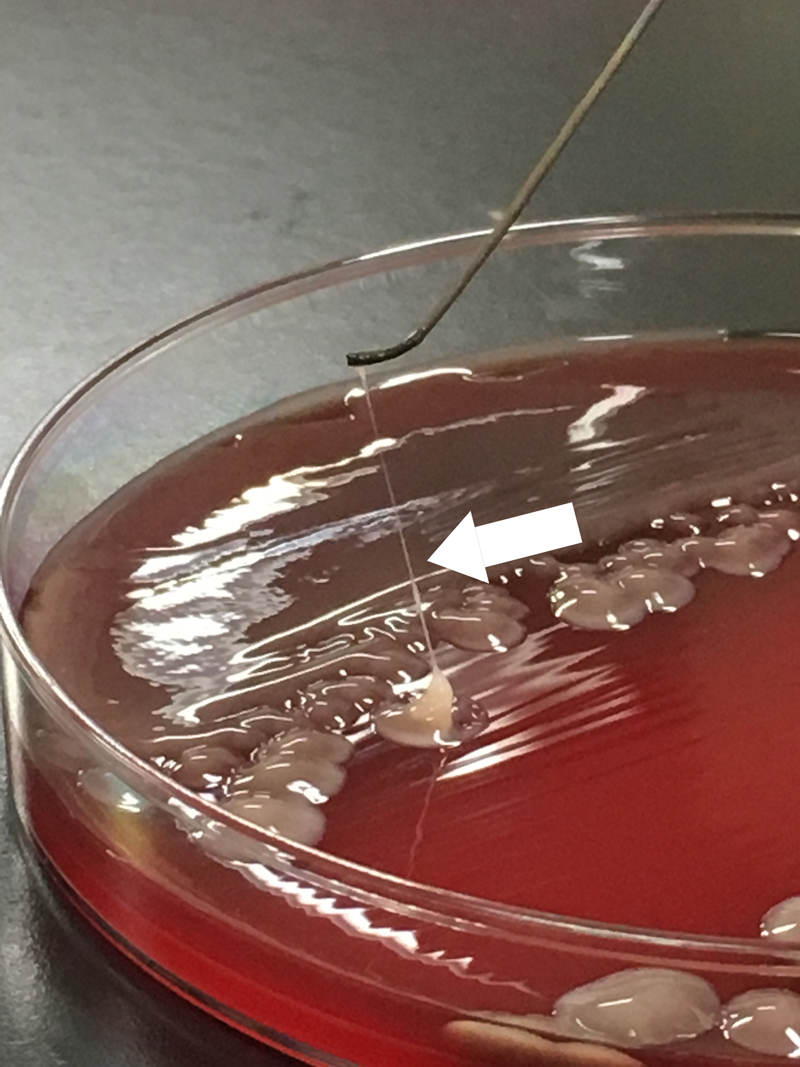

高粘稠性クレブシエラ・ニューモニエを判別するための簡便な方法として「ストリングテスト」があり、培養した細菌を軽く引っ張り粘度を観察する。引っ張ると糸のように5mm以上長く伸びる特徴がある。

本研究は、高粘稠性クレブシエラ・ニューモニエの耐性菌拡大を抑える一助を目指して取り組みました。データ収集には多大な労力を要しましたが、耐性率の違いを示すことができ、多くの患者の治療方針に貢献できると確信しています。これからも感染制御の進展に寄与する研究を継続してまいります。

並川 浩己講師

掲載誌情報

【発表雑誌】Emerging Microbes & Infections

【論 文 名】Antimicrobial resistance in hypermucoviscous and non-hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae: a systematic review and meta-analysis

【著 者】Hiroki Namikawa, Ken-Ichi Oinuma, Yukihiro Kaneko, Hiroshi Kakeya, Taichi Shuto

【掲載URL】https://doi.org/10.1080/22221751.2024.2438657

研究内容に関する問い合わせ先

大阪公立大学大学院医学研究科 総合医学教育学

講師 並川 浩己(なみかわ ひろき)

TEL:06-6645-3797

E-mail:hirokinami[at]omu.ac.jp

※[at]を@に変更してください。

報道に関する問い合わせ先

大阪公立大学 広報課

担当:谷

TEL:06-6967-1834

E-mail:koho-list[at]ml.omu.ac.jp

※[at]を@に変更してください。

該当するSDGs