最新の研究成果

腸管毒素原性大腸菌の感染拡大戦略 -さまざまな動物種間で伝播が起こるプロセスの一端を解明-

2025年3月4日

- 生活科学研究科

腸管毒素原性大腸菌(ETEC)は、菌体を取り巻く産毛のような「線毛」を使って人間や動物の腸壁に付着し、毒素を分泌することで腹痛や下痢などの症状を引き起こします。線毛の中でも、「シャペロン・アッシャー(CU)線毛」と呼ばれるものは特に多様で、さまざまな宿主に接着して菌体の感染能力を高めます。

大阪公立大学大学院生活科学研究科 微生物学教室の井上 陽晴大学院生(博士前期課程1年)、谷本 佳彦客員研究員(現 京都大学医生物学研究所助教)、西川 禎一客員教授(現 帝塚山学院大学教授)、和田 崇之教授らと、同大学大学院理学研究科、同大学大学院工学研究科、東北大学大学院農学研究科、イリノイ大学を中心とする国際共同研究グループは、臨床症例から分離されたETEC株 (O169YN10) が保有しているCU線毛に着目し、ヒトやウシ、ブタなど複数の宿主細胞に接着する能力(マルチホスト性)を持つことを示しました。このように異なる宿主細胞に付着できるCU線毛は非常に例外的で、異なる動物種間で細菌感染が広がる仕組みの一つとして注目されます。さらに、遺伝子データベースに登録された膨大な大腸菌のゲノム情報を詳しく検索し、このCU線毛をコードする遺伝子配列が進化的にユニークな特徴を持っていることを示しました。このCU線毛遺伝子がどこから、どのようにして進化してきたのかは未解明の課題であり、病原性大腸菌が宿主特異性を獲得し感染を広げていくプロセスを理解する上で、重要な手がかりとなることが期待されます。

本研究成果は、2025年3月2日に国際学術誌「Microbiology and Immunology」のオンライン速報版に掲載されました。

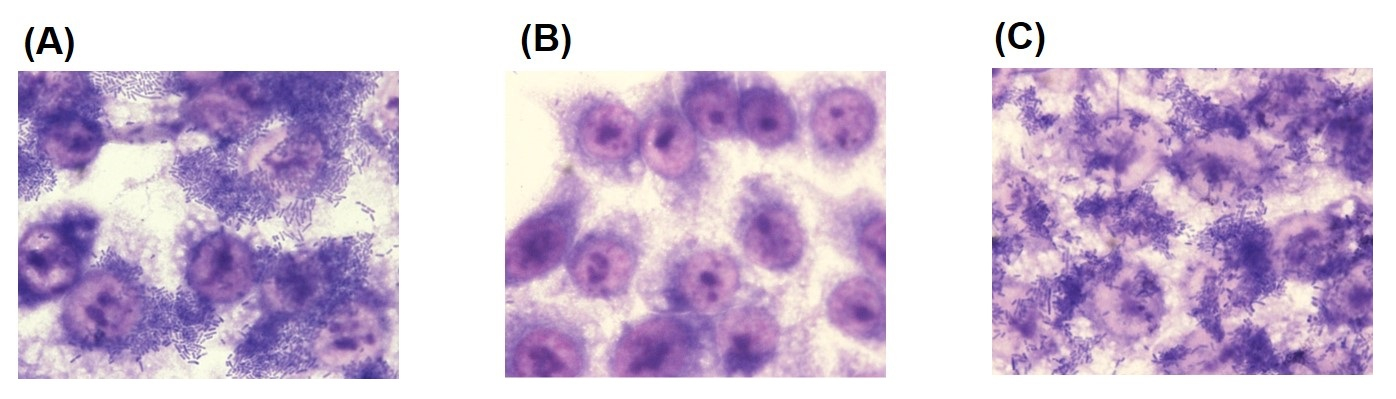

図1 ヒト上皮細胞(HEp-2)への大腸菌株の接着像。

図1 ヒト上皮細胞(HEp-2)への大腸菌株の接着像。

毒素原性大腸菌 (O169YN10)(A)、実験室大腸菌(B)、および線毛遺伝子F4O169を実験的に導入した実験室大腸菌(C)

Credit: Takayuki Wada, Osaka Metropolitan University (CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

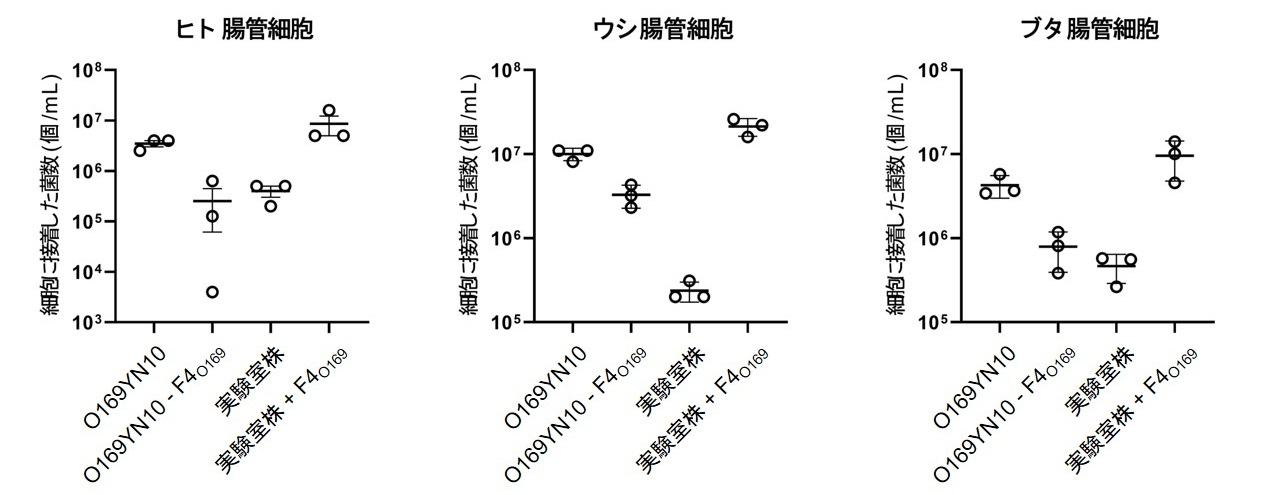

図2 O169YN10や線毛遺伝子F4 O169を導入した実験室大腸菌は、ヒトだけでなく、ウシやブタの腸管上皮細胞にも付着する。

研究者からのコメント

生活科学研究科 博士前期課程1年 井上 陽晴大学院生

微生物は私たちの生活に密着しており、多種多様な菌株が存在します。微生物の「線毛」は食中毒菌が感染初期に宿主へ「接着」する役割を担っており、その性質を解明することで、感染防御の観点から創薬やワクチンへの応用が期待されています。本研究が、食中毒予防の一助になれば幸いです。

掲載誌情報

【発表雑誌】Microbiology and Immunology

【論文名】An Atypical Kappa-Class Chaperone-Usher Fimbriae of a Human Enterotoxigenic Escherichia coli Strain Shows Multi-Host Adherence and Distinct Phylogenetic Feature

【著者】Hiharu Inoue, Yoshihiko Tanimoto, Dongming Zheng, Erika Ban‐Furukawa, Miyoko Inoue, Yuko Omori, Yoshihiro Yamaguchi, Taro Tachibana, Hisashi Aso, Weiping Zhang, Eriko Kage‐Nakadai, Yoshikazu Nishikawa, Takayuki Wada

【掲載URL】https://doi.org/10.1111/1348-0421.13208

資金情報

本研究は、JSPS科研費 基盤(B)(17H04078)、若手研究(23K16319)、挑戦的研究(萌芽)(23K18391)の助成を受けて実施しました。

関連情報

研究内容に関する問い合わせ先

大阪公立大学大学院生活科学研究科

教授 和田 崇之(わだ たかゆき)

E-mail:twada[at]omu.ac.jp

※[at]を@に変更してください。

該当するSDGs