教室だより 2019年

教室だより 2019年

医局新年会と胡蝶蘭の再開花

あべのハルカスのレストランで、医局新年会を開催しました。いつもご指導を頂いている金子幸弘先生をはじめ細菌学教室の先生方も一緒に楽しい時間を過ごしました。実は当日、2014年10月に私の教授就任お祝いに頂いた胡蝶蘭が4年ぶりに花を咲かせたのです。今年は良いことが起こるかも。胡蝶蘭の再開花は、安部順子先生が開花を信じて水や栄養を定期的に与えていただいたおかげなのです。きっと研究にも通じるものがありますね。信じて一歩づつ・・・が大事です。あべのハルカスは日本一の高さを誇るビルです。日本一を目指して「研究を頑張るぞ~」という心意気を示してガッツポーズを決めてみました。皆さんの頑張りに期待しています!

平成30年度院内感染防止研修会

院内感染防止研修会が開催されました。今回は、大阪市西成区役所結核対策特別顧問 下内 昭先生に講師をお務めいただき、「結核高蔓延地域の対策から学ぶ-西成区・あいりん地区の結核対策-」についてご講演いただきました。大阪市の結核罹患率は未だ全国トップですが、徐々に減少しており、大阪市や西成区の現状と共に、行政の結核対策への取り組みをご紹介いただきました。私達、医療従事者は当地域の事情に通じ、日々の感染対策に取り組まなければなりません。大変有意義な講演をありがとうございました。

院内感染防止研修会が開催されました。今回は、大阪市西成区役所結核対策特別顧問 下内 昭先生に講師をお務めいただき、「結核高蔓延地域の対策から学ぶ-西成区・あいりん地区の結核対策-」についてご講演いただきました。大阪市の結核罹患率は未だ全国トップですが、徐々に減少しており、大阪市や西成区の現状と共に、行政の結核対策への取り組みをご紹介いただきました。私達、医療従事者は当地域の事情に通じ、日々の感染対策に取り組まなければなりません。大変有意義な講演をありがとうございました。

Clsotridioides difficile infection講演会

CDI講演会が開催されました。私は総合司会として、本講演会に寄せる一言を講演させていただきました。一般講演では、市立岸和田市民病院の加藤元一先生のご司会で、当科の山田康一先生より「CDIのアウトブレイクへの対応~自施設での経験~」について講演を行いました。招待講演では、奈良県立医科大学の三笠桂一先生のご司会で、昭和大学の二木芳人先生より「CDIの診断と治療戦略~新しいガイドラインを紐解く~」の講演を賜りました。最新の情報を含む、素晴らしい内容のご講演でした。当日は、90名を超える参加者があり、本感染症への関心の高さが実感されました。CDIの感染対策から診断、治療、予防まで、CDIの最新情報のすべてを学ぶことができました。ご講演をいただきました先生方、ありがとうございました。

院内感染対策講習会

国立病院機構大阪医療センター 感染管理認定看護師 坪倉美由紀先生に「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)のアウトブレイクとその対策」についてご講演を賜りました。院内のCREのアウトブレイクを改善させるために「病院一丸」となって取り組んだ対策は、私達が目標とする「感染制御の文化を創る」ためにとっても貴重なお話でした。坪倉先生、ありがとうございました。

国立病院機構大阪医療センター 感染管理認定看護師 坪倉美由紀先生に「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)のアウトブレイクとその対策」についてご講演を賜りました。院内のCREのアウトブレイクを改善させるために「病院一丸」となって取り組んだ対策は、私達が目標とする「感染制御の文化を創る」ためにとっても貴重なお話でした。坪倉先生、ありがとうございました。

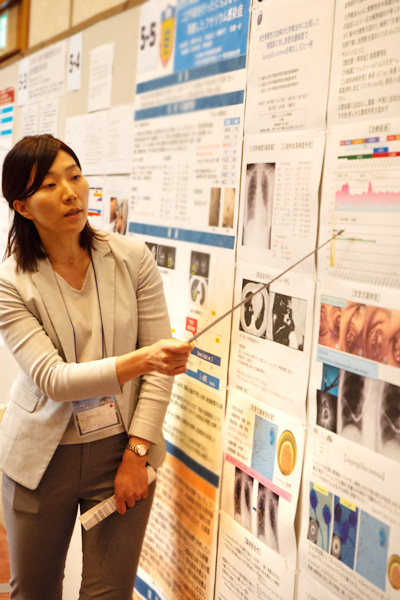

第34回日本環境感染学会総会・学術集会

表記学会が、神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸ポートピアホテルで開催されました。感染制御部からは山田康一先生がランチョンセミナーを担当し、中家清隆さんにポスター発表をいただきました。また、病棟からも多くのスタッフが日頃の活動を報告してくれました。いつも院内の感染対策に尽力いただき、感謝です。参加者で記念撮影を行いました。

表記学会が、神戸国際展示場・神戸国際会議場・神戸ポートピアホテルで開催されました。感染制御部からは山田康一先生がランチョンセミナーを担当し、中家清隆さんにポスター発表をいただきました。また、病棟からも多くのスタッフが日頃の活動を報告してくれました。いつも院内の感染対策に尽力いただき、感謝です。参加者で記念撮影を行いました。

第9回ISAO

第9回ISAOが開催されました。私から「2018-2019シーズンのインフルエンザウイルス感染症の振り返り」のショートレクチャーをさせていただきました。ちょっと気が早い(きっと全国で最も早い)今シーズンのインフルエンザのまとめでした。特別講演は、協立病院ICNの小川順子先生に「自施設事例から学ぶ、実践できる感染対策」のご講演を賜りました。実践現場に与えるのではなく現場のスタッフが自ら感染対策を導きだすという小川先生の考えに大変共感しました。「法人ICT」という独自の取組は大変興味深い感染対策で、院内や地域の感染対策に参考になりました。当日は近隣の感染制御に関わるスタッフ77名が参加してくれました。小川先生、参加者の皆様、ありがとうございました。

第9回ISAOが開催されました。私から「2018-2019シーズンのインフルエンザウイルス感染症の振り返り」のショートレクチャーをさせていただきました。ちょっと気が早い(きっと全国で最も早い)今シーズンのインフルエンザのまとめでした。特別講演は、協立病院ICNの小川順子先生に「自施設事例から学ぶ、実践できる感染対策」のご講演を賜りました。実践現場に与えるのではなく現場のスタッフが自ら感染対策を導きだすという小川先生の考えに大変共感しました。「法人ICT」という独自の取組は大変興味深い感染対策で、院内や地域の感染対策に参考になりました。当日は近隣の感染制御に関わるスタッフ77名が参加してくれました。小川先生、参加者の皆様、ありがとうございました。

中家清隆さんが日本嫌気性菌感染症学会ジャーナル賞受賞

第49回日本嫌気性菌感染症学会総会・学術集会にて、当科研究生の中家清隆さんが、掲載論文「Clostridioides difficile院内伝播の解析におけるPCR-based ORF Typing(POT)法の有用性」にてジャーナル賞を受賞しました。おめでとうございました。今後も活躍を期待しています。

第49回日本嫌気性菌感染症学会総会・学術集会にて、当科研究生の中家清隆さんが、掲載論文「Clostridioides difficile院内伝播の解析におけるPCR-based ORF Typing(POT)法の有用性」にてジャーナル賞を受賞しました。おめでとうございました。今後も活躍を期待しています。

日本医真菌学会関西支部「深在性真菌症研究会」

日本医真菌学会関西支部「深在性真菌症研究会」が、本学の会議室で開催されました。パネルディスカション「Antifungal stewardship:多職種による取り組み」の司会は私が担当しました。演者として西神戸医療センターの竹川 啓史先生(検査技師の立場から)、兵庫医科大学病院の一木 薫先生(看護師の立場から)、大阪市立大学医学部附属病院の川口博資先生(薬剤師の立場から)、京都大学医学部附属病院の長尾美紀先生(医師の立場から)にそれぞれの立場からAntifungal stewardshipに対する取り組みをご紹介いただきました。一般演題は奈良県立医科大学の笠原 敬先生と本学細菌学の金子幸弘先生のご司会で、7演題の発表をいただきました。その後、近畿大学の吉田耕一郎先生のご司会で、兵庫医科大学の竹末芳生先生より「カンジダ血症における眼病変の全国多施設調査」について結果報告をいただきました。また特別講演は、竹末先生のご司会で、長崎大学臨床感染症分野の宮崎泰可先生より「臨床に役立つ深在性真菌症の最前線」についてご講演いただきました。さすが泰可先生!最新データを豊富に取り入れた素晴らしい内容でした。素晴らしい発表をいただきました皆様ありがとうございました。

OSICC感染管理セミナー

OSICC感染管理セミナーが開催され、神戸大学医学部附属病院 感染制御部 特命教授・部長の宮良高維先生に「感染対策の指標を意識した感染制御」のご講演を賜りました。大阪市立大学と連携する加算1施設のスタッフと共にお話を拝聴しました。ご講演では以前の赴任地である近畿大学病院や関西医科大学病院での感染対策や地域連携、さらに、昨年より赴任された神戸大学病院での新たな取り組みをご教授いただきました。宮良先生の講演の中に取り上げていただいた「リスクアセスメント」と「kaizen(改善)」というキーワードが大変印象的でした。まさに感染対策はリスクアセスメントと改善の繰り返しです。大阪市の感染対策ネットワークもやっと始まります。宮良先生が取り組まれてきた地域連携を参考させていただき、大阪市大も頑張ってまいります。ご講演ありがとうございました。

OSICC感染管理セミナーが開催され、神戸大学医学部附属病院 感染制御部 特命教授・部長の宮良高維先生に「感染対策の指標を意識した感染制御」のご講演を賜りました。大阪市立大学と連携する加算1施設のスタッフと共にお話を拝聴しました。ご講演では以前の赴任地である近畿大学病院や関西医科大学病院での感染対策や地域連携、さらに、昨年より赴任された神戸大学病院での新たな取り組みをご教授いただきました。宮良先生の講演の中に取り上げていただいた「リスクアセスメント」と「kaizen(改善)」というキーワードが大変印象的でした。まさに感染対策はリスクアセスメントと改善の繰り返しです。大阪市の感染対策ネットワークもやっと始まります。宮良先生が取り組まれてきた地域連携を参考させていただき、大阪市大も頑張ってまいります。ご講演ありがとうございました。

並川浩己先生、大学院生卒業おめでとう

4年間、当科にて研究を頑張ってくれた並川浩己先生が大学院を卒業しました。卒業おめでとうございます。自分が経験した症例から研究題材を見つけ、持ち前の探究心で研究に臨み、多くの成果を挙げてくれました。「並」ではなく「超特上」大学院生でした。今後の活躍を期待しています。

平成30年度大阪市立大学卒業式・謝恩会

大阪市立大学の卒業式が行われ、本年も医学部の謝恩会に参加しました。ILOHA第四期メンバーの卒業です。4月からは医師として真剣に患者さん一人一人に向き合って下さい。ILOHAで学んだ細菌学・感染症学の基本は実践できっと役に立つはずです。そして数年後、(当日のご挨拶の中で何度もキーワードとして用いられていましたが・・・)鮭が育った川に回遊するように大阪市大病院に返ってきてくれることを心待ちにしています。卒業おめでとうございます。

大阪市立大学の卒業式が行われ、本年も医学部の謝恩会に参加しました。ILOHA第四期メンバーの卒業です。4月からは医師として真剣に患者さん一人一人に向き合って下さい。ILOHAで学んだ細菌学・感染症学の基本は実践できっと役に立つはずです。そして数年後、(当日のご挨拶の中で何度もキーワードとして用いられていましたが・・・)鮭が育った川に回遊するように大阪市大病院に返ってきてくれることを心待ちにしています。卒業おめでとうございます。

大阪市感染対策支援ネットワーク発足

「大阪市感染対策支援ネットワーク」が発足し、第1回の全体会議が開催されました。本ネットワークは「感染対策の情報共有」や「医療機関等の施設からの感染の予防及び発生時の助言・支援」、「感染対策研修会」等の業務を担いますが、大阪市内を東西南北のブロックに分け、それぞれのブロックで活動行う予定です。当日は市内の加算1施設(34施設)が会し、今後の活動内容を確認しました。私は、記念講演として「求められる感染制御~大阪市感染対策支援ネットワークの未来」のお話をさせていただきました。本ネットワークが我が国の都市型感染対策ネットワークのモデルとなるよう頑張ってまいりたいと存じます。皆様よろしくお願い申し上げます。

難治性感染症研究会2019 in Osaka

特別講演Iでは、本学細菌学教授の金子幸弘先生が司会を務め、長崎大学臨床感染症学分野教授の泉川公一先生より「呼吸器真菌症における新しい知見と抗真菌薬適正使用」のご講演を賜りました。泉川先生には長崎大学病院で経験された貴重な真菌症の症例や糸状菌感染症の診断・治療戦略、さらには耐性真菌の状況について解説いただきました。特別講演IIでは、私が司会を務め、兵庫医科大学感染制御学教授の竹末芳生先生に「耐性グラム陰性菌感染のマネジメント」のご講演を賜りました。竹末先生には複雑性腹腔内感染症の治療に対する新たな分類のご提案をいただき、原因菌の考え方や抗菌薬の使用法をご教授いただきました。また、新規抗菌薬TAZ/CTLZの位置づけと期待について解説をいただきました。当日は大変著名なお二人の講演とのことで100名超の参加者をいただきました。大変有意義なご講演をいただきました泉川先生、竹末先生、ありがとうございました。

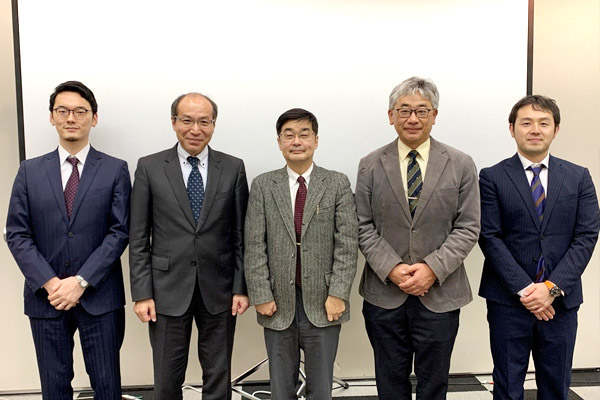

櫻井紀宏先生が「日本化学療法学会 学術奨励賞」を受賞

櫻井紀宏先生が、第67回日本化学療法学会総会にて「日本化学療法学会 学術奨励賞」を受賞しました。おめでとうございます。地道にコツコツと研究を続けてきた櫻井先生の研究が認められたことを、本当に嬉しく思います。今後もますます、頑張ってください。

櫻井紀宏先生が、第67回日本化学療法学会総会にて「日本化学療法学会 学術奨励賞」を受賞しました。おめでとうございます。地道にコツコツと研究を続けてきた櫻井先生の研究が認められたことを、本当に嬉しく思います。今後もますます、頑張ってください。

大阪市立大学感染対策セミナー

MOIC(Minami Osaka Infection Control)

MOIC研究会が開催されました。特別講演として大分大学医学部医療安全管理医学講座教授の平松和史先生にご講演をいただきました。平松先生は大分大学病院で感染制御のみならず安全管理も実践されています。平松先生にはAIDSやSFTSの暴露後予防に対する考えや稀な耐性菌の感染対策、さらには高齢者施設を含めた地域での感染制御活動の課題等をお話しいただきました。大阪市の感染制御地域活動も更に頑張りたく存じます。平松先生ありがとうございました。

MOIC研究会が開催されました。特別講演として大分大学医学部医療安全管理医学講座教授の平松和史先生にご講演をいただきました。平松先生は大分大学病院で感染制御のみならず安全管理も実践されています。平松先生にはAIDSやSFTSの暴露後予防に対する考えや稀な耐性菌の感染対策、さらには高齢者施設を含めた地域での感染制御活動の課題等をお話しいただきました。大阪市の感染制御地域活動も更に頑張りたく存じます。平松先生ありがとうございました。

真菌症フォーラム2019 in Osaka

今回、会長として「真菌症フォーラム2019 in Osaka」を大阪で開催させていただきました。今回のフォーラムのテーマは「抗真菌薬適正使用」(AFS)です。臨床現場の抗真菌薬の選択にとどまらず、基礎研究、臨床研究、真菌症の診断や新しい治療薬の開発等々、AFS活動のさらなる発展に関わるテーマについて熱い議論をいただきました。当日は、全国より150名超える皆様にご参加いただきました。ご参加いただきました皆様および開催に当たり協賛を賜りました多くの企業に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。Resident Infection Seminar in Osaka (RISO)

研修医のための感染症勉強会RISOが開催されました。基調講演として大阪医科大学教授の浮村 聡先生に「感染性心内膜炎~これまでと令和の展望」の講演を賜りました。新しいガイドラインのポイントおよび症例を通じて感染性心内膜炎診療を学びました。レクチャーでは、神戸大学医学部附属病院感染制御部部長/特命教授の宮良高維先生に「肺炎の診療:まず何を知っておくべきか?」の講演を賜りました。肺炎の症例を提示いただき、クイズ形式で参加者に投げかけながら、肺炎診療のポイントを学びました。私が2つの講演の司会を務めましたが、会場とのやりとりの中で研修医の成長が実感されました。今回は研修医のみならず、指導医やメディカルスタッフも参加いただきましたが、浮村先生、宮良先生の素晴らしいご講演のおかげで充実した勉強会になりました。ありがとうございました。勉強会終了後には美味しい料理と美酒を酌み交わしながら反省会で盛り上がりました。

Infection Summer Seminar 2019 in Osaka~感染症治療の基本と実践~

恒例の夏のイベントInfection Summer Seminarが開催されました。今回は講演4本のスペシャル版です。【第一部基本】では、本学細菌学教授の金子幸弘先生に「よくわかる耐性菌」の講演を賜りました。バイキンズ®を駆使して、新しいKanekoの細菌分類や耐性菌の機序を楽しく解説いただきました。ちなみにバイキンズ®は7月30日の朝日新聞夕刊の1面で取り上げられ、金子先生の活動が全国に広がっていることを実感しました。バイキンズ®万歳!【特別講演Ⅰ】では、長崎大学病院高度救命救急センター教授/センター長の田崎 修先生より「救命センターで遭遇する重症感染症」のご講演を賜りました。ご提示いただいた興味深い10症例の中に救命救急現場の重症感染症のエッセンスがちりばめられ、その醍醐味をお話しいただきました。【第二部実践】では大阪医科大学内科学総合診療科教授の浮村聡先生に「AST活動の実際-診断支援と耐性菌治療を含めて-」と題してAST活動の実際をご講演いただきました。参加者の多くが大阪医科大学病院を参考に充実した活動を見習っていきたいと感じていました。【特別講演Ⅱ】では琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器学講座教授の藤田次郎先生に「画像からみた呼吸器感染症-病変部位と画像パターンから-」のご講演を賜りました。病変部位や画像パターンからから呼吸器感染症を深く理解することができました。藤田先生のご講演はいつも楽しく、分かりやすいご講演で私も楽しみにしていましたが、参加者の期待に応えるすばらしい内容でした。当日は、70名を超える参加者があり、長時間にわたり感染症の面白さを勉強することができました。ご講演をいただきました先生方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

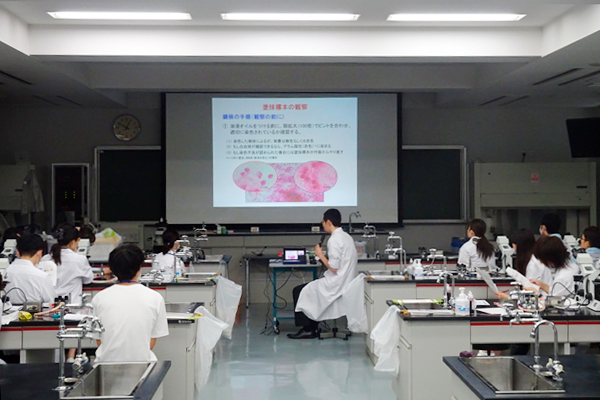

TENoG(Training and Encouragement of Gram Staining)

グラム染色から始まるチーム医療医療研究会

恒例の夏のイベントTENoGが開催されました。午前中はグラム染色の実習を行いました。自分の口腔内常在菌をグラム染色で染めて観察後に、典型例を含め、数種のグラム染色標本を観察しました。日常診療でグラム染色を観察する機会が少ない参加者は興味を持っていただいたようで、準備をしてくれた地域の検査技師さんに感謝です。午後からは、平成29年に第1回薬剤耐性(AMR)対策普及啓発活動表彰で厚生労働大臣賞を受賞された前田雅子先生より「耳鼻科とグラム染色と私」と題して、ご主人がご開業されている耳鼻咽喉科で取り組まれているグラム染色を用いた診療をご講演いただきました。外来でのグラム染色で診療が大きく変わることに参加者は大変感銘を受けました。その後の症例検討会では、大阪急性期・総合医療センターの大場雄一郎先生より「Drip or Espresso?:珈琲と唐辛子の豆知識」、奈良県立医科大学感染症センターの福盛達也先生より「ソースは二度漬け」、大阪市総合医療センターの麻岡大裕先生より「nが豊作?」、当科の山田康一先生より「ビーティー」と題した症例検討をグループワークで行いました。感染症の研究会の演題としては異例のタイトルでありますが、それぞれの症例のエッセンスがタイトルに込められていました。有意義なグループワークだったと存じます。最後には参加者全員で記念写真を撮りました。参加者の皆様の笑顔が印象的です。演者の皆様、関係者の皆様に感謝です。ありがとうございました。

Infection Symposium in 大阪2019

標記研究会が開催されました。私が前座を務め、「深在性真菌症の Up-to-date~AFSを含めて」の講演をさせていただきました。特別講演では、東邦大学医学部病院病理学講座教授の渋谷和俊先生に「真菌症の病理学的俯瞰」のご講演を賜りました。渋谷先生は現在、日本医真菌学会の理事長として私達を導いていただいています。ご講演ではクリプトコックス症やアスペルギルス症、ムーコル症等の深在性真菌症に関して、真菌の病原性や宿主の感染免疫に応じて成り立つ病理組織学的特徴を解説いただきました。日頃、本テーマで講演会が開催される機会は少なく、当日は70名を超える皆さんにご参加いただき、渋谷先生のお話に耳を傾けました。渋谷先生には大変勉強になるご講演を賜りました。ありがとうございました。

第7回薬剤師のためのShin感染症治療研究会

標記研究会が開催されました。「抗菌薬と細菌のイ・ロ・ハ」として当院薬剤部の中村安孝先生より抗菌薬「カルバペネム系」、当科の山田康一先生より「耐性グラム陰性菌(緑膿菌とアシネトバクター)」の講演をいただきました。症例検討では、当院薬剤部の川口博資先生より「Augmented renal clearance状態でVCMを投与した症例」を提示いただき、参加者で特殊状態下の治療法を学びました。特別講演では私が司会を務め、鹿児島大学病院感染制御部副部長・特例准教授の川村英樹先生より「手術部位感染対策-術後感染症予防抗菌薬適正使用を中心に-」の講演を賜りました。感染症と整形外科の専門医である川村先生の大変有意義なご講演でした。ありがとうございました。

第10回Infection control forum in Southern Area of Osaka

医局旅行 in 2019

今年の医局旅行は日本三景の一つ天橋立に行きました。大変素晴らしい風景に感激しました。子供たちはひと足早く到着し、天橋立ビューランドで楽しい時間を過ごしました。私もビューランドから「股のぞき」をやりましたが、不思議な光景の変化はイグノーベル賞を受賞された「股のぞき効果」だったのでしょうか?夜は子どもたちと一緒に美味しい料理をいただき、恒例の私と「じゃんけん大会」では、子どもたちはおもちゃをゲットして喜んでくれました。みんなしっかり成長していて頼もしいですね。子どもたちが寝静まった後に行われる「大人たちの夜会」では、楽しい会話と美酒に酔いしれ、日頃の疲れを癒やすことができました。皆に感謝です。天橋立は龍が天に昇る姿に例えられます。感染症内科の研究も昇り龍のように頑張って欲しいです。

ID Week 2019 in Washington DC

Washington DCで開催されたID Week 2019に参加してきました。大学院生の柴多 渉先生と一緒に研究報告を行いました。また、世界中から集まった研究者の報告や講義を拝聴し、アップデートすることができました。私は1998-2000年にWashington DC近郊のベセスダにある米国国立衛生研究所(National Institute of Health; NIH)に留学していましたので、当地は大変懐かしい場所です。数年ぶりにNIHも訪ねることができました。とても感慨深く、当時の思い出が走馬灯のように湧き上がってきました。また、私をご指導いただいたDr. Bennettにはホームパーティにお招きいただきました。Dr. Bennettは国際的に有名な感染症の教科書(Principle and Practice of Infectious Diseases: PPID)の3名の編集者のお一人です。まだまだお元気で若い医師を指導されていることを伺いました。またパーティには、現在もNIHで研究室を主催しているDr. Kwon-Chungご夫妻もおいでになり、大変楽しい時間を過ごしました。ますますお元気でお二人のご活躍を祈念しています。

Infection forum 2019 in Osaka

標記研究会が開催されました。私が司会を勤め、講演として東京医科大学大学院医学研究科微生物学教授の大楠清文先生には「感染症検査の最新トピックス2019」のご講演を賜りました。大楠先生にはASM、EUCAST、CLSIの国際学会で得られた最新情報から新たな細菌分類や抗菌薬薬剤感受性に関する新たな考え方をお話しいただきました。特別講演では鳥取大学医学部附属病院感染制御部の千酌浩樹先生に「難治性感染症の診断と治療~CDIと耐性グラム陰性桿菌感染症を中心に~」のご講演を賜りました。千酌先生のご講演では、CDIや新規抗菌薬TAZ/CTLZの薬剤感受性検査等など独自のデータをご教授いただきました。当日は90名を超える参加者がありましたが、明日からの感染症診療に役立つ新たな情報を入手することができました。大楠先生、千酌先生、ありがとうございました。

令和元年第2回新薬剤師抗菌化学療法実践教育プログラム

@ 大阪市立大学

標記勉強会が開催されました。本会は薬剤師ための感染症勉強会です。今回は大阪市立大学学舎で開催されました。大阪医科大学の浮村 聡先生が症例グループ討論を担当し、「細菌性心内膜炎」について参加者でディスカッションをしました。また兵庫医科大学の竹末芳生先生が「抗真菌薬」の講義を行い、最新の医学情報を共有しました。私も「発熱性好中球減少症」の講義を担当させていただきましたが、当日は土曜日の午後にも関わらず、(遠くは四国からも)多くの薬剤師が参加してくれました。薬剤師は院内のAST活動の中心的役割を担っています。また一緒に勉強しましょう。

Infection Control 研究会 2019

標記研究会が開催されました。一般演題として当科の山田康一講師が「当院におけるフィダキソマイシンの使用経験」を発表しました。特別講演では自治医科大学附属病院 感染制御部長の森澤雄司先生より「感染防止対策のためのコミュニケーションを考える」のご講演を賜りました。やはりベッド稼働率が上がると耐性菌が増えるんだそうです。日本人は意思疎通が上手ではないとのこと。「気づいたことを声に出す(Speak up)」、「与えるということは最高のコミュニケーション」。「上意下達ではなくみんなが響き合う現代的な組織へ」・・・等々、多くのキーワードが散りばめ、日常の業務の中で私達が深く考えてこなかったコミュニケーションの問題をわかりやすくご解説いただきました。研究会に参加したスタッフはきっと良いコミュニケーションで感染対策をスムーズに進めることができることでしょう。森澤先生ありがとうございました。

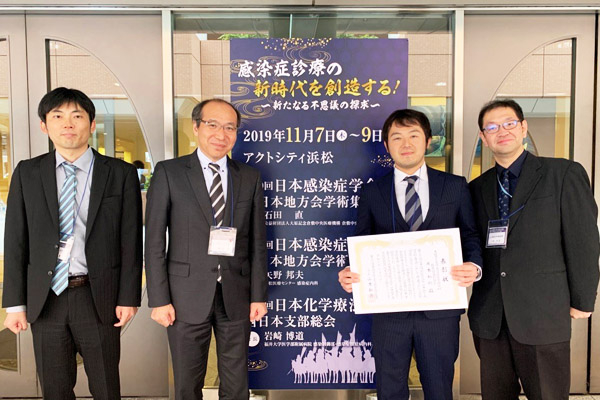

井本和紀先生が第61回日本感染症学会中日本地方会にて

学術奨励賞の受賞

大学院生の井本和紀先生が2018年11月に開催された第61回日本感染症学会中日本地方会(@鹿児島開催)の学術奨励賞選考セッションにて「Stenotrophomonas maltophilia菌血症の後方視的検討~出血性肺炎との関連~」の発表で「第61回日本感染症学会中日本地方会 学術奨励賞」を受賞しました。第62回日本感染症学会中日本地方会(2019年11月@浜松開催)でその表彰と受賞講演が行われました。今後もますます研究を頑張ってください。

大学院生の井本和紀先生が2018年11月に開催された第61回日本感染症学会中日本地方会(@鹿児島開催)の学術奨励賞選考セッションにて「Stenotrophomonas maltophilia菌血症の後方視的検討~出血性肺炎との関連~」の発表で「第61回日本感染症学会中日本地方会 学術奨励賞」を受賞しました。第62回日本感染症学会中日本地方会(2019年11月@浜松開催)でその表彰と受賞講演が行われました。今後もますます研究を頑張ってください。

サイエンスアゴラのお手伝い

例年、細菌学教室の金子幸弘先生がブースを担当するサイエンスアゴラ2019(@東京お台場)にお手伝いに行ってきました。金子先生のブースは「バイキンズワールド2019」です。今回は金子幸弘先生が第3回薬剤耐性対策普及啓発活動表彰で文部科学大臣賞の受賞された後で、その賞状も展示されていました。ブースには500名を超える参加者があり、クイズやゲームに挑戦しました。今年もまた子どもたちに元気をいただきました。

例年、細菌学教室の金子幸弘先生がブースを担当するサイエンスアゴラ2019(@東京お台場)にお手伝いに行ってきました。金子先生のブースは「バイキンズワールド2019」です。今回は金子幸弘先生が第3回薬剤耐性対策普及啓発活動表彰で文部科学大臣賞の受賞された後で、その賞状も展示されていました。ブースには500名を超える参加者があり、クイズやゲームに挑戦しました。今年もまた子どもたちに元気をいただきました。

第2回AMR対策研究会

標記研究会が開催されました。愛知医科大学臨床感染症学主任教授の三鴨廣繁先生に「抗菌薬適正使用に向けたDiagnostic stewardshipの重要性」のご講演を賜りました。抗菌薬適正使用の第一歩は診断です。三鴨先生には、診断の重要性について解説いただきました。講演では最先端の診断技術の話題も加えていただき、大変勉強になりました。三鴨先生のご講演は時にユーモアを交えてお話をいただきますが、本当に洗練された情報満載の内容でいつも感激します。三鴨先生、ありがとうございました。

標記研究会が開催されました。愛知医科大学臨床感染症学主任教授の三鴨廣繁先生に「抗菌薬適正使用に向けたDiagnostic stewardshipの重要性」のご講演を賜りました。抗菌薬適正使用の第一歩は診断です。三鴨先生には、診断の重要性について解説いただきました。講演では最先端の診断技術の話題も加えていただき、大変勉強になりました。三鴨先生のご講演は時にユーモアを交えてお話をいただきますが、本当に洗練された情報満載の内容でいつも感激します。三鴨先生、ありがとうございました。

The 7th Asia-Pacific Society for Medical Mycology Congress

中国・広州で開催された国際学会に参加してきました。我が国からは日本医真菌学会から多くのメンバーが参加し、レクチャーを行いました。私も久しぶりの英語の講演でやや緊張しましたが、ムーコル研究の話をしました。どうにか無事に終了し、ホッとしています。会場から空港までの帰り道にちょっと広州タワー(600m)に立ち寄りました。広州は大変美しい街で中国のパワーを感じる大都会でした。

第34回近畿IDカンファレンス

標記研究会が開催されました。今回のテーマは「インフルエンザ診療と感染対策のネクストステージ」で、私がコーディネーターと講演の司会を勤めさせていただきました。講演1では当科病院講師の吉井直子先生に「大阪府下におけるはがきアンケートによるインフルエンザ治療実態調査」について発表いただきました。また講演2では鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学教室教授の西順一郎先生に「インフルエンザの適切な診療を考える」のお話を賜わりました。迅速診断キットの感度の問題点や西先生の遺伝子研究、さらに治療では新規抗インフルエンザ薬の特徴や低感受性株の疑問点を解決し、理解を深めることができました。西先生、ありがとうございました。その後の総合討論では、中浜 力先生と水谷 哲先生がご司会を勤め、治療薬選択や感染対策についてディスカッションを行い、インフルエンザシーズンの開始前に皆で情報を共有することができました。みなさん、ありがとうございました。

標記研究会が開催されました。今回のテーマは「インフルエンザ診療と感染対策のネクストステージ」で、私がコーディネーターと講演の司会を勤めさせていただきました。講演1では当科病院講師の吉井直子先生に「大阪府下におけるはがきアンケートによるインフルエンザ治療実態調査」について発表いただきました。また講演2では鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学教室教授の西順一郎先生に「インフルエンザの適切な診療を考える」のお話を賜わりました。迅速診断キットの感度の問題点や西先生の遺伝子研究、さらに治療では新規抗インフルエンザ薬の特徴や低感受性株の疑問点を解決し、理解を深めることができました。西先生、ありがとうございました。その後の総合討論では、中浜 力先生と水谷 哲先生がご司会を勤め、治療薬選択や感染対策についてディスカッションを行い、インフルエンザシーズンの開始前に皆で情報を共有することができました。みなさん、ありがとうございました。

メディカルキッズ2019

今年もメディカルキッズ@SSCが開催されました。 今回の検査室の出し物は、「感染症の治療をしよう!」です。子どもたちが、救急車で運ばれてきた、熱のあるグッタリした患者さんを担当する医師になり、診療をしてもらいました!バイタルサインの異常発見、採血、血液培培養結果の把握、患者さんが元気に退院できるようにバイキンをやっつけるアイテムである抗菌薬を正しく選択しました!金子幸弘先生のバイキンズキャラクターを登場させ、ふつうのブドウ球菌には「セファゾリン!」、mecA進化したMRSAには「バンコマイシン!」と大きな声で応えてくれました。 子ども達が担当した患者さんは、全員元気に退院する事ができました! 未来のメディカルスタッフに元気をいただきました。

研修医と指導医のための感染症勉強会in Osaka 2019

標記勉強会が開催されました。一般講演では、大阪市立総合医療センター感染症内科部長の後藤哲志先生にご司会をいただき、演題1「渡航者感染症のいろは」(大阪市立総合医療センター感染症内科 小西啓司先生)、演題2「肺炎の古今東西」(当科大学院生 井本和紀先生)の講演をいただきました。特別講演では群馬大学医学部附属病院感染制御部部長 徳江 豊先生に「病院感染対策-インフルエンザ対応を含めて-」のご講演を賜りました。徳江先生の多くの感染対策の経験は私達にはとても刺激的でした。またインフルエンザシーズンを迎えて、有効な感染対策を確認することができました。徳江先生、有意義なご講演をありがとうございました。

大阪市感染対策支援(OIPC)ネットワーク第1回南部ブロック研修会

標記研修会が大阪市保健所で開催されました。大阪市感染対策支援(OIPC)ネットワークは、本年4月に発足したネットワークです。大阪市保健所が中心となり、市内の基幹病院が地域の感染対策を支援するために活動しています。今回は南部ブロックの研修会に地域の施設より70名を超えるスタッフが参加しました。研修会では大阪急性期・総合医療センターの大場雄一郎先生から「病院環境の衛生管理について」の講演をいただきました。院内には目に見えない微生物が多く存在して院内発症の感染症の原因となる可能性があり、環境管理が重要であることを強調していただきました。私からは、当院が活動した「地域病院におけるCRE感染対策の支援について」の話題を提供させていただきました。キーワードは「ICTの専門知識を地域へ!」です。地域の感染対策向上のため、都市型の感染対策ネットワークのモデルとなるようがんばります。

標記研修会が大阪市保健所で開催されました。大阪市感染対策支援(OIPC)ネットワークは、本年4月に発足したネットワークです。大阪市保健所が中心となり、市内の基幹病院が地域の感染対策を支援するために活動しています。今回は南部ブロックの研修会に地域の施設より70名を超えるスタッフが参加しました。研修会では大阪急性期・総合医療センターの大場雄一郎先生から「病院環境の衛生管理について」の講演をいただきました。院内には目に見えない微生物が多く存在して院内発症の感染症の原因となる可能性があり、環境管理が重要であることを強調していただきました。私からは、当院が活動した「地域病院におけるCRE感染対策の支援について」の話題を提供させていただきました。キーワードは「ICTの専門知識を地域へ!」です。地域の感染対策向上のため、都市型の感染対策ネットワークのモデルとなるようがんばります。