教室だより 2024年

教室だより 2024年

-

院内感染対策講習会

院内感染対策講習会にて大阪市保健所感染症対策課の大野利佐子先生に「大阪市の結核対策〜医療機関に知っていただきたいこと〜」のご講演をいただきました。当院は西成区に近隣する大学病院であり、結核対策に精通しておくことは重要です。今回大野先生には、結核と取りまく現状、結核の基礎知識、大阪市の結核対策について最新情報を詳しく解説いただきました。大野先生ありがとうございました。 -

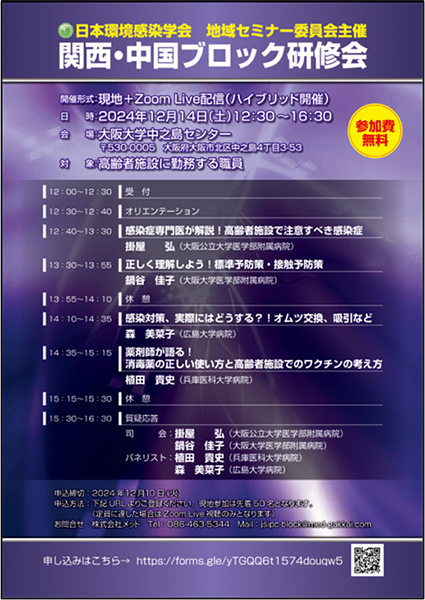

日本環境感染学会対策セミナー委員会主催 関西・中国ブロック研修会

標記セミナーが開催されました。大阪大学の鍋谷佳子先生、広島大学の森美菜子先生、兵庫医科大学の植田貴史先生といっしょにプログラムを担当しました。当日は高齢者施設に勤務する医師や看護師・介護師等に多く参加いただきましたが、恒例の質問コーナーが最も盛り上がり、高齢者施設の現場での悩みや疑問を参加者で共有して、解決策を探しました。講師の先生方、ご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 -

OSAKA Fungal Camp Spin off編

2024年12月12日

標記研究会が開催されました。基調講演では近畿大学奈良病院の血液内科臨床教授の花本 仁先生がご司会で、当院血液内科の西本光孝先生に「造血器主要領域における真菌感染症のマネージメント」と題して講演いただきました。西本先生にはガイドラインに則った感染症診療の基本や実際の症例を提示して解説いただきました。特別講演では私が司会を務め、大分県立大学病院 放射線科部長の岡田文人先生に「細菌・ウイルス・真菌感染症 画像診断のコツ」と題して講演をいただきました。岡田先生の多くの経験と幅広い画像所見の知識を披露いただき、大変勉強になりました。西本先生、岡田先生、ありがとうございました。 -

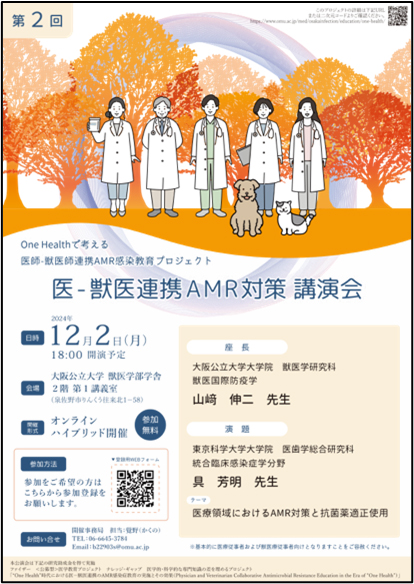

第2回医獣医連携AMR対策講演会

東京科学大学(旧東京医科歯科大)の具芳明先生に「医療領域におけるAMR対策と抗菌薬適正使用」と題して講演を賜りました。具先生にはAMRアクションプランの内容や大学で取り組まれている感染症対策や抗菌薬適正使用の教育について解説いただきました。当日はILOHAの講演として全国の仲間達にもWeb配信を行いましたが、大変勉強になりました。具先生、ありがとうございました。 -

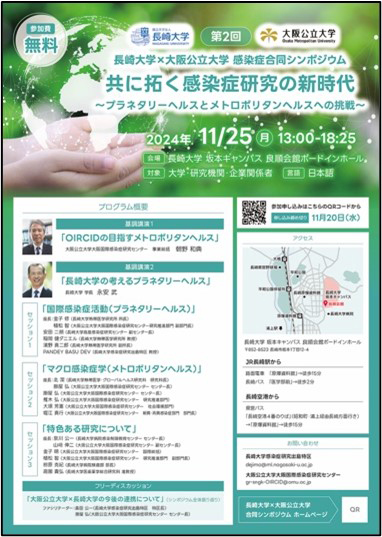

第2回長崎大学X大阪公立大学 感染症合同シンポジウム

「第2回長崎大学X大阪公立大学 感染症合同シンポジウム」が長崎大学医学部の良順会館において開催されました。基調講演として大阪国際感染症研究センターから事業総括の朝野和典先生に「OIRCIDの目指すメトロポリタンヘルス」、長崎大学学長の永安武先生に「長崎大学の考えるプラネタリーヘルス」のご講演を賜りました。その後、「国際感染症活動(プラネタリーヘルス)」、「マクロ感染症学(メトロポリタンヘルス)」、「特色ある研究について」のセッションで各大学より発表をいただきました。当日、本学からは理事長・福島伸一先生、学長・辰巳砂昌弘先生、副学長・櫻木弘之先生、理事・中村博亮先生をはじめ、たくさんの先生方にご来崎いただきました。両大学の感染症研究がさらに発展するように頑張ります。 -

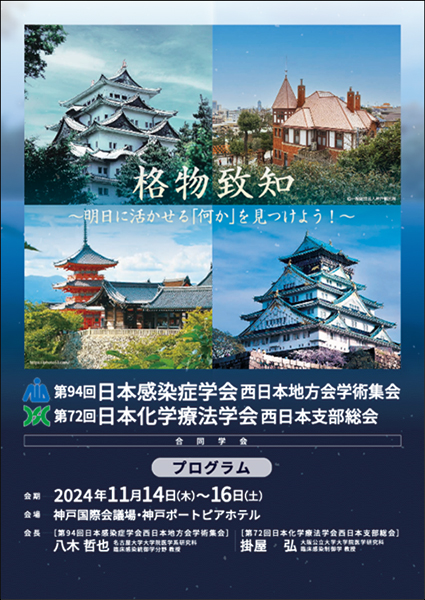

木村 佳浩先生「専攻医セッション優秀演題賞」受賞

感染症内科の木村佳浩先生が、第94回日本感染症学会西日本地方会・第72 回日本化学療法学会西日本支部総会において「専攻医セッション優秀演題賞」を受賞しました。ますます頑張ってください。 -

第94回日本感染症学会西日本地方会・第72 回日本化学療法学会西日本支部総会

第94回日本感染症学会西日本地方会・第72 回日本化学療法学会西日本支部総会(@神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル)において名古屋大学の八木哲也先生とともに学会長を務めました。学会のテーマを「格物致知〜明日につながる「何か」を見つけよう!〜」と設定しましたが、「格物致知」とは陽明学の言葉で「物事の道理や本質を深く追求し理解して、知識や学問を深め得ること」という意味です。八木先生やプログラム委員長を務めていただいた京都大学の長尾美紀先生とのミーティングの中でGooglingして見つけた言葉です。学会には1,500名を超える皆さんにご参加いただきました。きっと明日につながる何かを見つけていただいたものと考えます。会長講演では「求められる感染症対策:院内から地域へ」と題して、これまでの院内の感染症対策:目標は「感染制御の文化を創る」や院内から地域へ:大阪市感染対策支援ネットワーク(OIPC)、そして「総合知」を活かした感染症対策としての大阪国際感染症研究センターの話をさせていただきました。 八木先生、長尾先生、関係者の皆様、ご参加の皆様、ありがとうございました。 -

日本医真菌学会賞受賞

私が「希少深在性真菌症の診断と制御に関する研究」の功績で本年度の日本医真菌学会賞をいただきました。大学院生時代より長年ご指導いただいております河野 茂先生、宮崎義継先生、長崎大学第2内科の先生方、米国国立衛生研究所(NIH)で研究指導を頂いた John E. Bennett先生、日本医真菌学会の先生方、そして大阪公立大学の仲間たちに感謝申し上げます。 -

第1回医獣医連携AMR対策講演会

人の健康を守るためには、動物や環境にも目を配って取り組むこと)で行うことが期待されており、ワンヘルスという言葉が使われます。薬剤耐性菌(AMR)対策に対して医学研究科と獣医学研究科で取り組む勉強会を始めました。第1回医獣医連携AMR対策講演会は、私が司会を務め、本学獣医学研究科の安木真世先生より「薬剤耐性菌における伴侶動物の重要性」、麻布大学獣医学部獣医学科の河合一洋先生より「牛乳房炎と呼吸器病の薬剤耐性菌の現状と課題」の講演を賜りました。当日はILOHAの講義としてWeb配信を行いましたが、人の感染症診療に携わる私達にとっては精通しない動物の感染症の話題は大変興味深く、AMR対策として医獣連携で活動していく価値を改めて実感しました。素晴らしいご講演をいただきました安木先生、河合先生、ありがとうございました。 -

IDWeek2025

米国ロサンゼルス(LA)で開催されたIDWeek2025に参加してきました。IDWeekは世界中の感染症の研究者が集国際学会です。今回は大学院生の覺野重毅先生と一緒に旅をしました。感染症研究の最先端の情報にふれることができたことは大きな成果です。 25年ほど前に長崎大学第二内科に中国から留学していたWang先生は現在、米国で臨床試験を行う会社の副社長を務めており、私達のために歓迎のパーティを開催してくれました。Wang先生と机を並べて研究室で実験をした当時のことを懐かしく思い出しました。Wang先生は長崎での苦労話を日本語で披露してくれました。LAでは残念ながらドジャースの大谷翔平選手には会えませんでしたが、美しい街並みに感激して帰ってまいりました。LAはまた訪れたい場所です。 -

院内感染対策講習会

院内感染対策講習会にて広島大学病院感染制御部の森美菜子先生に「多職種で行う感染症診療」と題して講演をいただきました。感染症の診療を行っているのは医師だけではありません。森先生からは血液培養やクロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)検査、喀痰検査における各職種の役割等を通じて、多職種で行う感染症診療の重要性について解説いただきました。森先生ありがとうございました。 -

Infection Symposium in 大阪 2024

標記研究会が開催されました。特別講演Iとして私から「血液領域における感染症マネジメント」と題して話をさせていただきました。特別講演IIでは長崎大学第2内科 教授の迎寛先生に「成人肺炎診療ガイドラインを読み解く」と題して講演を賜りました。迎先生は日本呼吸器学会の成人肺炎診療ガイドライン2024のガイドライン委員長として本ガイドラインをまとめられました。当日はガイドラインを詳しく解説いただきました。ありがとうございました。 -

南大阪地域感染対策セミナー

標記研究会が開催されました。今回は、富山大学感染症学講座の教授・山本善裕先生に「感染制御と抗菌薬適正使用の重要性〜成人肺炎診療ガイドライン2024を含めて〜」と題してご講演を賜りました。山本先生からは富山大学病院や地域における実際の活動や新しい肺炎診療ガイドランの概要を解説いただきました。土曜日の夕方にも関わらず、多くの方に拝聴いただきました。山本先生、ありがとうございました。 -

タイ王国の病院訪問(大学院生を対象とした国際保健・輸入感染症実践トレーニング)

大阪国際感染症研究センターの活動(大学院生を対象とした国際保健・輸入感染症実践トレーニング)として、タイ王国の病院(バムラートナラデュン病院、チョンブリ病院、コ・シーチャン病院、ブラパー大学病院)を訪問しました。今回は当科と看護学研究科の大学院生を伴いました。船で島に渡って地域医療も見学させていただき、ブラパー大学病院では今後の研究についてもディスカッションしました。今回も経済学研究科の金子勝規先生に通訳をはじめ、多くの場面でお力添えをいただきました。ありがとうございました。今後の活動につなげていきたく存じます。 -

Infection Summer Seminar 2024 in Osaka〜感染症治療の基本と実践〜

夏恒例のSummer seminarが開催されました。講演Iとして私から「肺炎球菌ワクチンの必要性 最新の知見」と題して話をさせていただきました。講演 II では大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座 教授の小宮幸作先生に「新肺炎ガイドライン改訂のポイント〜TAZ/CTLZ の位置づけを含め」と題して講演を賜りました。小宮先生は本ガイドライン作成に中心的な役割を務めていらっしゃいましたが、最新の情報を含めて解説をいただきました。講演IIIでは金沢医科大学 臨床感染症学 教授の飯沼由嗣先生に「COVID-19感染症治療の意義と今後の展望」と題して講演を賜りました。飯沼先生は本年6月の日本感染症学会・化学療法学会総会の会長、7月に日本環境感染症学会の会長を務められました。また、1月には能登半島地震も経験されましたが、被災地におけるCOVID-19 の対策を含め、解説をいただきました。当日はWeek day開催にも関わらず、現地およびWebにて100名を超える皆さんにご参加をいただき、感謝申し上げます。小宮先生、飯沼先生、素晴らしいご講演ありがとうございました。 -

院内感染対策講習会

感染防止対策研修において大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部教授・部長、大阪大学総長補佐の中島和江先生に「境界を超えた協働による医療チームのレジリエンスの発揮」のご講演を賜りました。レジリエンスとは「困難をしなやかに乗り越える回復する力」として知られている言葉ですが、組織には困難に柔軟に対応できるように通常からの準備が重要です。中島先生にはコロナ禍ですべての医療スタッフが困難に立ち向かってきた数年間をまとめていただいたように感じました。変動し続ける環境下で、限られたリソースのもとで柔軟に対応できる感染制御部を作って行きたいと考えます。中島先生、ありがとうございました。 -

新型コロナウイルス感染症への対応にかかる知事感謝状贈呈式

臨床感染制御学の学内研究員(現、薬剤部所属)の櫻井紀宏先生が「Population Pharmacokinetics of Linezolid and its Major Metabolites PNU-142300 and PNU-142586 in Adult Patients(成人患者におけるリネゾリドおよび主代謝物(PNU-142300、PNU-142586)の母集団薬物動態解析」の研究成果にて医学博士の学位を取得しました。櫻井先生はコツコツと時間を見つけて研究を重ね、着実に論文にまとめ上げる才能が素晴らしく、私は「櫻井名人」と呼んでいます。櫻井先生のさらなる研究発展を祈念しています。 -

櫻井紀宏先生の医学博士取得

臨床感染制御学の学内研究員(現、薬剤部所属)の櫻井紀宏先生が「Population Pharmacokinetics of Linezolid and its Major Metabolites PNU-142300 and PNU-142586 in Adult Patients(成人患者におけるリネゾリドおよび主代謝物(PNU-142300、PNU-142586)の母集団薬物動態解析」の研究成果にて医学博士の学位を取得しました。櫻井先生はコツコツと時間を見つけて研究を重ね、着実に論文にまとめ上げる才能が素晴らしく、私は「櫻井名人」と呼んでいます。櫻井先生のさらなる研究発展を祈念しています。 -

第350回ILOHA

記念の第350回ILOHAが開催され、大阪安全基盤研究所理事長の朝野和典先生に「感染症の学び方〜公衆衛生の視点の重要性〜」と題したご講演を賜りました。ご講演の中で朝野先生には、話題となっている麻しんや結核、劇症型溶連菌感染症のトピックスに加え、公衆衛生学的観点から下水サーベイランスを行う意義やその重要性についてご解説をいただきました。さらに、大阪国際感染症研究センターへの期待も加えていただきました。朝野先生ありがとうございました。2014年から始めた感染症勉強会ILOHAが第350回を迎えたことは大変感慨深いです。最近は長崎、鹿児島、福岡の仲間たちもWeb参加いただき、勉強会を盛り上げてくれています。第350回まで継続できたことは、参加いただく皆様のご協力のおかげです。今後もよろしくお願い申し上げます。 -

OSICC感染管理セミナー

標記セミナーにて京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学 教授の長尾美紀先生に「地域と取り組む感染対策」のご講演を賜りました。ご講演では、コロナのパンデミックを振り返りながら、平時からの体制づくりやバランスを踏まえた対策が重要であることをご教授いただきました。また、今回の能登地震に関連して、長尾先生は被災地でのDICT活動にも参加され、災害に備えることの重要性についてもご示唆いただきました。たいへん示唆に富む内容でした。ありがとうございました。 -

第13回薬剤師のための大阪Shin感染症治療研究会

標記研究会がWeb開催されました。「抗菌薬と細菌の「イ・ロ・ハ」」では、当院薬剤部長の中村安孝先生のご司会で当科講師の柴多 渉先生から「カンジダ性心内膜炎」をテーマに症例検討が行われました。特別講演では、私が司会を務め、当科准教授の山田康一先生から「抗菌薬適正使用の実践〜AST発足10年の歩み〜」と題して講演をいただきました。山田先生は2013年当科の発足時より院内の抗菌薬適正使用(AST)に精力的に取り組んでくれました。2024年3月末に大阪を離れることが決まっており最後の講演となりましたが、一緒に歩いてきた10年を振り返って懐かしい思い出がめぐりました。山田先生にはいくら感謝してもしきれません。新天地でのご活躍を祈念しています。私達は山田先生が作ってくれたASTの文化を継承していきます。 -

第5回大阪AMR対策研究会

標記研究会が開催されました。講演1では私から「JAID/JSC感染症治療ガイド2023に基づく感染症治療選択の考え方」について講演させていただきました。講演2では私が司会を務め、名古屋大学大学院医学研究科 臨床感染統御学の教授 八木哲也先生より「新しいAMRアクションプランと抗菌薬適正使用」と題してご講演を賜りました。八木先生からはDiagnostic stewardshipの重要性に加え、新たな抗菌薬適正使用の指標であるDASC(Days of antibiotic spectrum coverage)や行政も巻き込んだ活動など新しいASTの話題をたくさんご紹介いただきました。参加者にとって大変有意義な内容だったと考えます。ありがとうございました。八木先生とは本年11月14日〜15日に第94回日本感染症学会西日本地方会学術集会(会長;八木哲也先生)と第72回日本化学療法学会西日本支部総会(会長;掛屋)を一緒に開催させて頂く予定で、いつもご指導を頂いています。今後もよろしくお願い申し上げます。 -

タイ王国の病院訪問(国際保健・輸入感染症実践トレーニング)

大阪国際感染症研究センターの活動(大学院生を対象とした国際保健・輸入感染症実践トレーニング)として、タイ王国の病院を訪問しました。経済学研究科教授の金子勝規先生に通訳をいただき、当科の柴多 渉先生と看護学研究科の喜田雅彦先生、大学院生2名と共に活動を行いました。熱帯地域特有の感染症や医療制度を学び、タイの感染制御の課題を共有しました。私達のさらなる活動につなげたいと思います。タイのスタッフの皆さんは大変優しく、私達を迎え入れてくれました。ありがとうございました。

資料 -

Roche INFECTIOUS DISEASE AWARD 2023

東京のロシュ・ダイアグノスティックス品川オフィスでRoche INFECTIOUS DISEASE AWARD 2023の受賞式に参加させて頂きました。今回の受賞は、新型コロナウイルス後遺症(Long COVID)に関する論文(Imoto W, Kakeya H, et al. Sci Rep. 2022 Dec 27;12(1):22413.)をご評価いただき、Roche INFECTIOUS DISEASE AWARD 2023 〈COVID-19〉優秀賞を頂きました。この賞を励みにさらにLong COVIDの研究を進め、Long COVIDで苦しむ方の力になれるように頑張ってまいります。 -

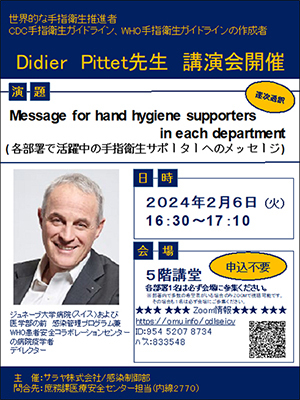

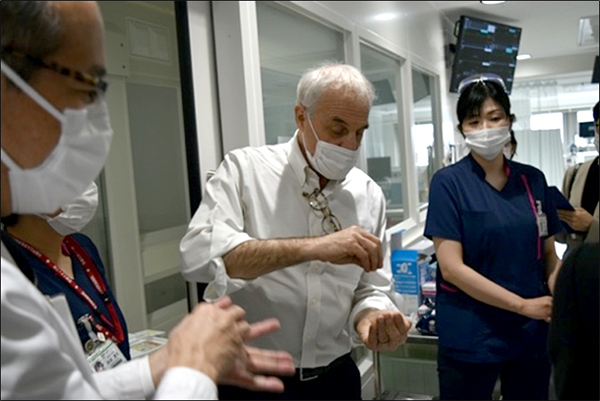

手指消毒の世界的権威Didier Pittet先生による院内ラウンドと講演会

世界的な手指衛生推進者で CDC や WHO の手指衛生ガイドラインの作成者であるDidier Pittet 先生(ジュネーブ大学)をお招きして、院内ラウンドによるご指導をいただき、ご講演を賜りました。院内ラウンドではスタッフに直接お声がけをいただき、手指消毒のタイミングやポイント、手指消毒薬の配置や啓発ポスターの配置など細部に渡るご指導をいただきました。その後の「Message for hand hygiene supporters in each department」と題したご講演では、医療従事者における手指衛生の重要性を私達職員に伝えていただき、感染制御の重要性を伝えていただきました。講演終了後には記念撮影を行い、先生の著書である「Clean Hands Save Lives」にサインを頂き、感激です。Pitett先生ありがとうございました。 -

東京iCDCフォーラム―1200日の闘いを次につなげる―

標記フォーラムが東京で開催され、参加しました。東京iCDC(Tokyo Center for Infectious Disease Prevention and Control:東京感染症対策センター)は、感染症に関わる様々な領域において、調査・分析、情報収集・発信などを行う専門家のネットワークです。私は長崎大学の先輩である賀来満夫先生(東京iCDC所長)にお声がけいただき、東京iCDCのメンバーにも加えていただいています。今回のフォーラムではセッションの司会を務めさせていただきました。全国の感染症の専門家と情報交換ができ、大変貴重な機会を頂いています。また定期的に送られてくる東京都からの感染症に関する情報は大阪の私達にとっても大変貴重です。賀来先生に感謝申し上げます。大阪も頑張ります! -

第19回Infection control forum in Southern Area of Osaka(ISAO)

標記研究会が開催されました。私からショートレクチャーとして「JAID/JSC感染症治療ガイド2023に基づく感染症治療選択の考え方」について講演をしました。今回、本ガイドラインの呼吸器感染症を担当し、委員長としてまとめさせていただきました。全国の多くの先生にご執筆をいただきました。ありがとうございました。ISAOの特別講演では、大阪大学医学部附属病院 看護部/感染制御部(兼)副看護部長の鍋谷佳子先生に「楽しく取り組む感染管理」についてご講演を賜りました。鍋谷先生は大阪のICNが最も頼りにしている存在で、ご講演では長年の感染管理に携わってきた経験を踏まえ、基本的な感染対策の重要性を強調され、人を動かして安全文化を作って行き方について、具体例を交えてお話しいただきました。自律的な姿勢、ビジョンを描く、ポジティブフィードバック、目的を共有する仲間をもつ、レジリエンス・・・たくさんのメッセージを頂き、元気が湧きました。鍋谷先生、ありがとうございました。