授業支援システム(Moodle)による非同期型オンライン授業の作成

授業支援システム(Moodle)を利用した非同期型オンライン授業の作成について:参考モデル

各種資料の作成方法やシステムへの掲載方法は[こちら](学内者限定:ポータルIDでログイン)

■科目名のすぐ下のエリア(出欠、アナウンスメントがあるところ)におくもの

- シラバス(PDF)←日程・回数・評価方法など当初予定から変更した点を明確にしたもの

- その他、すべての回に関わる資料など

- 例:Web数学学習システムの使い方(PDF)、数学到達度評価システムの使い方(PDF)、Microsoft Office Lensの説明(URL)など。

■各回の授業(トピック1、トピック2、…)におくもの

- その回のイントロ(学習の仕方の指示などをテキストで記載)

- 記述例:「教科書p.○〜○を読んで、解説動画を視聴し、以下に指示する演習・課題を行うこと」

- 教科書の該当部分をスキャンしたPDF

- 学生が教科書を買えないことへの対応として必要(教科書全部を丸ごと掲載は不可)

- PDFにコピー制限などをかけたほうがよいと思います。[PDFにセキュリティを設定する方法(Adobe)]

- 演習書の該当部分(解答のページも)をスキャンしたPDF(指定の演習書がある授業の場合)

- これも、教科書と同じです。

- 解説資料(テキストのみ(pptなど) or 音声付き or 動画)

- 初回などごく簡単な内容なら教科書の該当部分を読ませるだけでもよいかもしれないが、2回目以降は何らかの動画が必要と思います。

- その回の授業内容、学生の理解レベルに合わせて、必要な資料の形式・内容を判断してください。

- 動画の作り方については、「動画作成方法」をご覧ください。

- 府大の授業支援システムでは、動画をPCS連携コンテンツとして登録することで利用できます。動画コンテンツの登録方法については、FDセンターのページ(学内者限定:ポータルIDでログイン)をご覧ください。

- フォーラム、チャットなど

- 学生の質問に応対する場を設定

- チャットはリアルタイムでの応対に向いているが、数人程度とのやりとりを想定。

- 結局、フォーラムが一番か。

- 演習など提出を求めないワークの指示 ←課題提出のみでも可。

- 記述例:「教科書の問○.○〜問○.○をノートに解くこと」「演習書p.○○の問をすべて解いて答え合わせをすること」

- ・課題の指示 学生がきちんと学習に取り組んだかを把握するため、何らかの提出課題を設定してください。以下の複数のパターンが考えられます。

[ノートにやらせて対面授業可能になってから提出させる]課題をPDFなどでおいてノートに解かせる。提出は後日、対面授業のときに。提出にシステムを使わない点は楽だが、前期が全てオンラインになると提出できなくなるので注意。- (前期すべてオンライン授業となりましたのでダメになりました。)

- [ノートにやらせて授業支援システムの「課題」機能を使って提出させる]

- 課題をPDFなどでおいてノートに解かせる。

- ノートに書いたものをスマホなどで写真にとって提出させる。授業支援システムの課題提出を使う。

- スマホのアプリを用いてノート・プリントをスキャンしてPDF化する方法については、「授業支援システム(Moodle)で手書きのノート・プリントを提出させる方法」にまとめました。この中のMicrosoft Office Lensの説明では、アプリを起動してノートの写真をとるところから授業支援システム(Moodle)で課題提出するまでの流れを動画にしておいてあります。

- [オンライン演習:Web数学学習システムを使う場合(微積・線形のみ)]

- (記述例)「Web数学学習システムの<微積分学>「数列の極限 (等比数列)」「数列の極限 (等比数列と n^a)」「数列の極限 (等比数列と階乗)」を5/10(日)までにやっておくこと。全問正解を目指しましょう。」

- オンラインテストではありませんが、正解数などの記録は確認できるので平常点として利用可能。

- 学生の学習記録は担当教員にお渡ししします。(別途相談)

- 微積、線形、解析学基礎の各回内容とシステムの問題との対応表は「マイストレージ(学外PC)」の「数学オンライン授業支援」においておきます。

- [オンライン小テスト:数学到達度評価システムを使う場合(微積・線形のみ)]

- (記述例)「数学到達度評価システムの<線形代数>「直線・平面の方程式とパラメータ表示(初級)(中級)」のオンラインテストを受けて合格しておくこと。締切は、5/10(日)23:59とします。」

- テストは何度でも受けられます。練習モードもあるので十分練習してから受験できます。

- 学生の学習記録は担当教員にお渡ししします。(別途相談)

- 微積、線形、解析学基礎の各回内容とシステムの問題との対応表は「マイストレージ(学外PC)」の「数学オンライン授業支援」においておきます。

- [オンライン小テスト:授業支援システムの小テスト機能を使う]

- 選択式、数式記述式などが利用可能。

- 長所:数学到達度評価システムと違い、学生の結果の把握が授業支援システム内でできる。

- 短所:教員間で問題のリソースを共有しないと、全部自分でつくらないといけなくなるので、ある程度のスキルと時間が必要。

- 詳しい説明はこちら→「Moodle 1.9 インストラクタ用ガイド(富山大学版)」

◆注意点

- 授業開始時点では、学生は教科書を持っていないことが想定されるため、それを前提に資料を準備する必要がある。

- インターネット接続、PC、プリンタなどの環境が揃っていない学生に配慮することが必要。

- とくに、PDFを授業支援システムで配布して印刷させるなどは難しいかもしれないので注意が必要。

- スマホでしか閲覧できないかもしれないことに配慮すること。

- 動画を使う場合は、ファイルサイズを小さくすること。

★★★ 画面設定イメージ ★★★

トップの設定

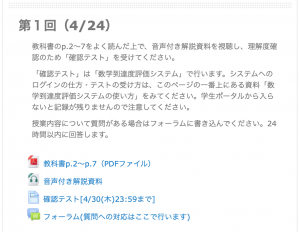

数学到達度評価システムを使う場合の設定例

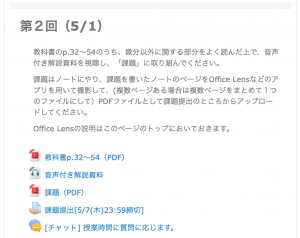

課題をファイルで提出させる場合の設定例

投稿日時:2020年4月9日 2:43 PM 更新日時:2020年4月24日 2:30 PM