健常な状態に戻れるからこそ、フレイル対策は重要

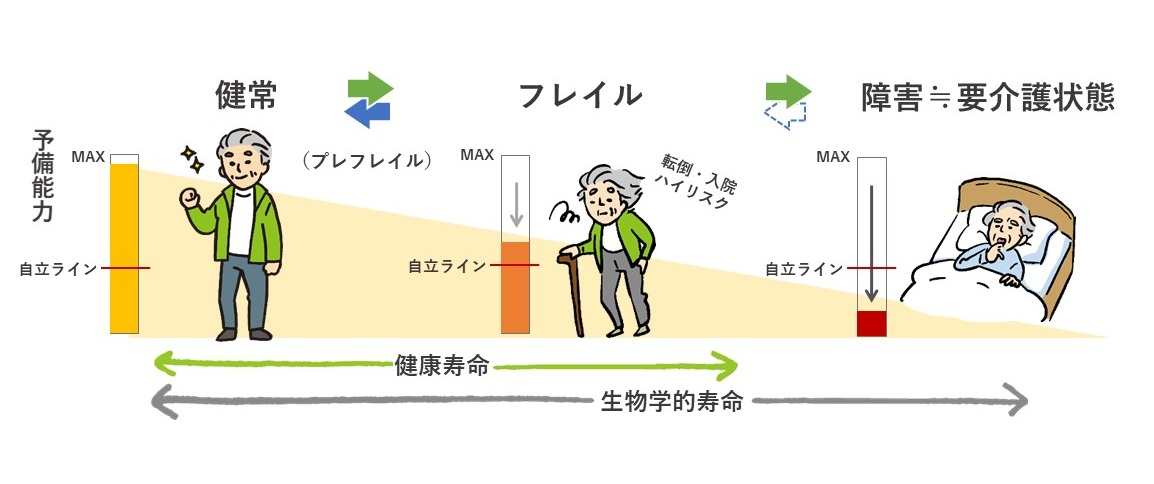

急速な高齢化が進む中、近年はメディア等で介護予防やフレイル対策の話題を目にする機会が増えています。フレイルとは、年を取って心身の働きや社会的なつながりが弱くなった状態。健常と要介護状態の中間の段階を指します。上村先生はフレイル対策の重要性について、次のように語ります。

「フレイルは、明らかな病気がなくても加齢によって生じます。感染症などのストレスがかかると要介護状態に移行する危険性がありますが、健常への可逆性があるステージでもあるため、予防の取り組みが重要視されています」

フレイルという用語は、2014年5月に日本老年医学会によって提唱されました。語源は英語の「frailty」ですが、そのまま日本語に訳すと「虚弱」「脆弱」といった表現になってしまうため、不可逆的でネガティブな印象を払拭するために新たな言葉が作られたそうです。

「適切に介入すれば健常に戻る、つまり可逆性があるということを強調するために、フレイルという表現が使われています。ちなみに名詞ではfrailty、形容詞ではfrailなので、翻訳としては正確ではないのですが、短い言葉でシンプルに表現するのは、普及のメッセージとして良かったのではないかと思います」

2019年に厚生労働省が策定した健康寿命延伸プランや、2020年からスタートしたフレイル健診など、国の政策にフレイル対策が取り入れられていることから、現在は少しずつ一般の人たちに認知されています。

介護予防の取り組みを、さらに広げて持続可能なものに

介護予防やフレイル対策に関する研究に取り組んできた上村先生。前任校の富山県立大学では、アクティブラーニング型の介護予防教室を行っていました。

「従来の健康教育は、専門家が指導したり運動を処方したりして、一方通行になりがちです。そこで、大学の授業でもよく行うアクティブラーニングの手法を用いることにしました。教室で提示された課題について、対象者自身が宿題として調査し、それを持ち寄ってディスカッションをして、行動を計画する、といった能動的なプロセスを取り入れたんです」

特にこのプログラムで狙いとしていたのは、対人交流による観察学習と、ピア規範の醸成。簡単にいうと、観察学習とは、人から刺激を受けることで、「周りの人がやっているから、自分にもできそう、やろうかな」といった気持ちを引き出すこと。ピア規範の醸成とは、ピア(仲間)と一緒に健康づくりをするという一体感を得て、自信や行動意欲につなげることを指します。

介護予防教室1期生のメンバー

こうした狙いが功を奏したのか、参加者からは「周りの人の頑張りを見て、自分も意識が変わった」「一緒に取り組む仲間の存在に励まされた」といった声が多く聞かれたのだとか。さらに、このプログラムの参加者が今度は発信する側になり、学習成果を地域の文化祭で発表したり、自治会の主催で健康に関する情報交換の場を設けたりと、さまざまな地域活動へと広がっていきます。

「2016年に1期生としてプログラムに参加した人たちは、今でも地域での活動を続けてくれています。私が富山から大阪に赴任してからも、『他の集まりでも立候補して、プログラムで学んだことを皆にレクチャーしました』といったお便りをいただくこともあり、とてもうれしいですね」

これまでの取り組みに確かな手ごたえを得た上村先生ですが、一方で「自分の手が届く範囲での介入には、やはり限界がある。ここからどうやってカバー範囲を広げ、持続可能な仕組みを作っていくのか」と課題も感じていたそうです。そこで現在は、「もっと広い視点で、社会の中での介護予防を考えたい」と自治体の介護予防事業に積極的に携わっています。

「介護予防事業は全国の自治体で実施されていますが、効果の検証・評価は十分に行われていないのが現状です。そこで、市町村と連携して、実際に健康寿命延伸につながっているのかなどをデータから分析しています。例えば羽曳野市との共同研究では、地域の誰もが参加できる、介護予防などを目的とした活動を行う“通いの場”への参加群と、非参加群を比較したところ、参加群の方が要介護・死亡の発生率が抑制されていることが明らかになりました」

こういったデータ分析結果を、羽曳野市の交流イベントで住民向けにプレゼンテーションして、健康づくりへのモチベーション向上を図ったり、今後の介護予防事業を市の担当者と一緒に考えたりと、さまざまな形で連携を取りながら研究活動を進めています。

住民向けイベントの様子

家族間でも地域でも、健康行動や情報が伝播していく

介護予防やフレイル対策を社会の中でさらに広げていくためには、「健康づくりに取り組むのは、当たり前でありポジティブなこと」という世の中の雰囲気や環境をどれだけ作っていけるかが大切だと上村先生は語ります。

「ひと昔前は、特に地方では『ウォーキングをしていると、暇な人だと思われる』という声もあったようです。でも今では健康づくりがかなり広く浸透して、市民権を得ていますよね。かっこいいウェアを着て、ウォーキングをしたりジムに通ったりして、健康づくりを意識していることがポジティブなイメージになってきているかなと思います」

社会が変わりつつある一方で、運動に苦手意識がある人や、どうしても億劫に感じてしまう人もいると思います。各家庭で家族の介護予防のためにできることや、何か意識しておくべきことはあるのでしょうか。

「親の教育歴が子どもの虫歯に関連する、夫婦間での健康行動は伝播する、といった研究があるのですが、家族間の相互作用は大きいと思います。子から親へ、あるいは孫から祖父母へ、といった作用経路もあるのではないでしょうか。例えば運動が苦手でも、運動に限らず社会参加や身体活動につながるような行き先や用事を日常的に持つことは、介護予防において非常に重要です。そういった行き先となるような地域資源が近所にあるかどうか、まずは家族の方が関心を持って、家庭内で情報共有できると良いかもしれませんね」

上村先生の研究によると、「外出先の数が多い高齢者ほど、活動量が多い」ことも明らかになっているとのこと。年齢や認知機能といった諸条件を揃えて分析したところ、「滞在地点が1箇所多いと、活動が約1,300歩多い」、「移動が車だったとしても、スーパーマーケットや公共施設など外出先での活動が積み重なり、身体活動の増加につながる」といった結果が出ているそうです。

また、「行き先となる地域資源については、自治体の広報誌や公式SNS、地域の回覧板、公園の掲示板、医療機関や介護保険事業者など、情報の入手先をいくつか持っておくと良いのでは?」と上村先生。こういった情報源を、家族で一緒にチェックする時間を作ってみるのも、健康づくりへの意識を高めるための良いきっかけになりそうです。

さらに、情報を入手する上では、日頃からヘルスリテラシーを高めておくことも重要だと上村先生は続けます。

「世の中には信憑性の低い情報も氾濫しているので、きちんと見極める力が大切です。ヘルスリテラシー研究の第一人者である聖路加国際大学の中山 和弘先生が提案されている『か・ち・も・な・い』という5つのチェックポイントは、家族で共有しておくと良いでしょう」

か:書いたのは誰か、発信しているのは誰か?→信頼できる専門家または組織か、個人なら所属があやしいかも

ち:違う情報と比べたか?→他の多くの情報とは全く違うかも

も:元ネタ(根拠)は何か?→引用文献がなければ勝手に言っているだけかも

な:何のための情報か?→商業目的(広告)でしかないかも

い:いつの情報か?→古くて現在では違うかも

出典:中山 和弘 『これからのヘルスリテラシー 健康を決める力』 (講談社 2022) https://www.healthliteracy.jp/internet/post_10.html

ヘルスリテラシーの重要性と、今後の研究の展望について、上村先生は最後にこう語ってくれました。

「以前は個人やグループ単位での教育や介入によって、ヘルスリテラシーを高めて健康行動を促進することに取り組んできましたが、これからは『地域のヘルスリテラシー』をいかに育てていくかを検討したいと考えています。そのためには、住民・住民組織・地域のメディアといった『地域のコミュニケーションインフラ』を構築・強化していくことが重要です。本人のやる気の有無にかかわらず、地域の中で『教え合い』や『誘い合い』が自然に生まれ、情報や行動が伝播していくような場づくりや仕組みづくりに携わっていけるといいですね。これからも大阪府内の自治体と連携しながら調査・研究を進めていきたいです」

プロフィール

リハビリテーション学研究科 リハビリテーション学専攻 准教授

リハビリテーション学研究科 リハビリテーション学専攻 准教授

博士(リハビリテーション療法学)。京都大学医学部保健学科卒業、京都大学大学院医学研究科修士課程修了、名古屋大学大学院医学系研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、名古屋大学未来社会創造機構特任助教、富山県立大学工学部教養教育センター講師を経て現職。国立長寿医療研究センター外来研究員。理学療法士、専門理学療法士(生活環境支援理学療法)。

※所属は掲載当時