共同研究

共同研究について

大阪公立大学では、当センターや医学研究科でターゲットとしている「疲労」「疲労の科学」「疲労回復」「抗疲労」をはじめとする予防医学・先制医療の研究はもとより、全学的にも「アンチエイジング」「安全・安心」「都市の健康科学」という観点の様々な課題に取り組んでいます。

当センターにおいても、設立以来、「抗疲労」「健康科学」に関する共同研究(臨床試験)の依頼が数多く寄せられており、プレスリリースや学会発表など、研究成果報告にも積極的に取り組んでいます。

共同研究にご関心のある企業様などがいらっしゃいましたら、下記お問合せフォームより、ご相談下さい。

![]() パソコンによる認知課題の実施風景

パソコンによる認知課題の実施風景

抗疲労試験の事例紹介

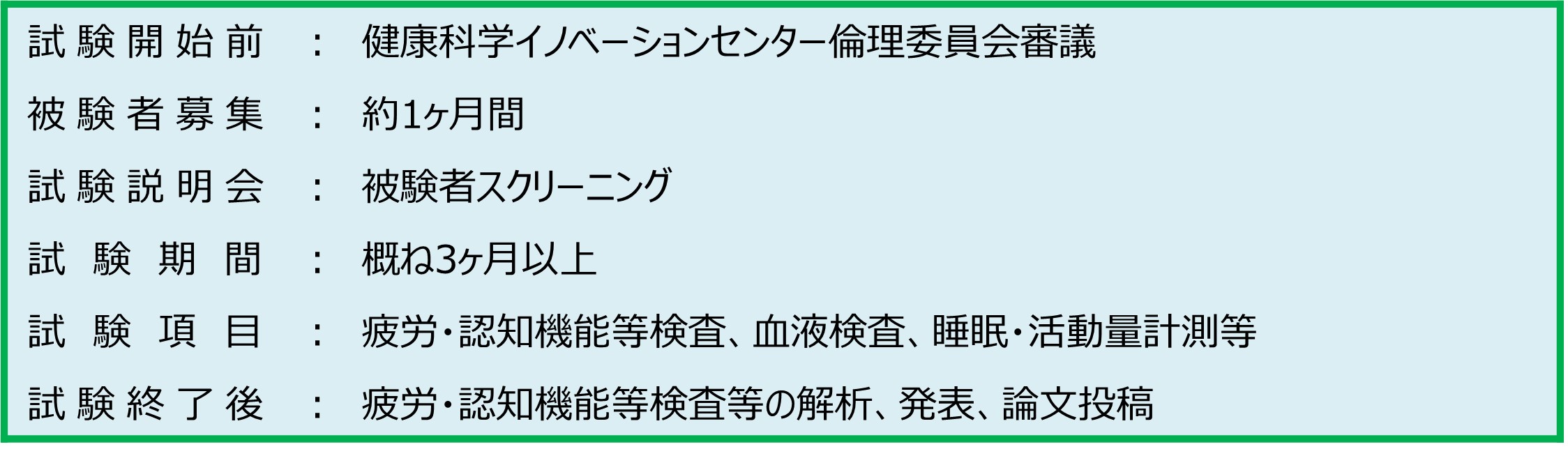

〈試験スケジュールの一例〉

クロスオーバー試験

- 介入臨床研究(単回摂取)

グループA: 抗疲労製品の単回摂取期間【1時間】→ウォッシュアウト期間(製品を摂取しない期間)【1~2日間】→非抗疲労製品の単回摂取期間【1時間】

グループB: 非抗疲労製品の単回摂取期間【1時間】→ウォッシュアウト期間(製品を摂取しない期間)【1~2日間】→抗疲労製品の単回摂取期間【1時間】

★疲労検査を抗疲労製品・非抗疲労製品の単回摂取中または前後に行う - 介入臨床研究(継続摂取)

グループA: 抗疲労製品の継続摂取期間【4週間】→ウォッシュアウト期間(製品を摂取しない期間)【2~4週間】→非抗疲労製品の継続摂取期間【4週間】

グループB: 非抗疲労製品の継続摂取期間【4週間】→ウォッシュアウト期間(製品を摂取しない期間)【2~4週間】→抗疲労製品の継続摂取期間【4週間】

★疲労検査を抗疲労製品・非抗疲労製品の継続摂取前後に行う

〈評価項目の一例〉

| 主要評価項目 |

自律神経機能検査(VM302) 質問票(CHSI質問票、Chalder疲労質問票、CES-D、VAS) 血液検査(血液学的検査、一般生化学検査、d-ROMs、BAP※) 認知機能検査(認知課題の反応時間・正答率) |

| 副次評価項目 | 睡眠検査(アクチグラフ等)、活動量 |

※山口大学 野島研究室計測