2019年度開催報告

動画や資料を二次利用として学外に公開する場合、承認が必要です。

その際は、大阪公立大学 高等教育研究開発センター(gr-las-highedu@omu.ac.jp)までご連絡ください。

◆2019年度 第2回「授業デザイン研修 II」― 授業科目全体をデザインするための基礎 ―

(参加者4名)

| 日時 | 2020年2月19日(水)13:00-17:00 |

| 会場 | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス B4棟東K102教室 |

| 対象者 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員(定員:12名) ※大阪府立大学・大阪市立大学の教員対象 |

| 主催 | 大阪府立大学 高等教育開発センター |

| 共催 | 大阪市立大学 大学教育研究センター、全学FD委員会 |

| 目的 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員に、授業を行うための基礎を身につけてもらう。特に、「授業デザイン研修Ⅱ」では、シラバスを作成するワークショップを通じて、授業科目(半期15回)を設計する際の基礎を身につけてもらう。 |

| 到達目標 | 学生の学びを促すシラバスを書くことができるようになる。より具体的には、 (1) 学生の視点に立った達成目標を定めることができるようになる。 (2) 授業内外での学生の学びを考慮して,授業各回の計画を立てられるようになる。 (3) 達成度を測るのに適した手法を選び,成績評価に取り入れることができるようになる。 |

| 研修内容 | シラバスについてレクチャーを受けた後、講師・参加者間で検討を行いながら事前に作成したシラバスのブラッシュアップを行う。 |

| 時刻 | 内容 |

| 13:00-13:10 | (1)オープニング ・自己紹介 |

| 13:10-13:30 | (2) ミニ講義1「授業科目の目的と達成目標」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:30-13:50 | (3)ワーク:目的、達成目標の検討 |

| 13:50-14:20 | (4)ミニ講義2「授業計画」 講師:星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 14:20-14:30 | 休憩 |

| 14:30-15:30 | (5)ワーク:授業計画の検討 |

| 15:30-15:40 | 休憩 |

| 15:40-16:20 | (6)ミニ講義3「成績評価」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 16:20-16:30 | (7)ワーク:成績評価方法の検討 |

| 16:30-16:50 | (8)発表(グループ内での共有) |

| 16:50-17:00 | (9)クロージング・研修のふり返り(学んだことをどう生かすか) 星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 動画と資料 *動画はレクチャー部分のみを公開 |

▼最新のレコーディング動画および資料は、以下のWebページに学内限定で掲載しています。 https://www.fd-center.osakafu-u.ac.jp/seminar-top/classdesign/ |

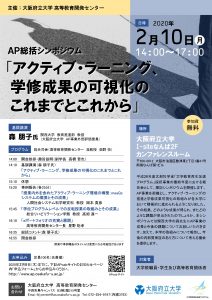

◆AP総括シンポジウム「アクティブ・ラーニング、学修成果の可視化のこれまでとこれから」

高等教育開発センターでは、平成26年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム」採択事業の最終年度における報告会として、AP総括シンポジウムを開催しました。(参加者:82名)

| 日時 | 2020年2月10日(月)14:00~17:00 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 I-siteなんば2F カンファレンスルーム(C1、C2、C3) 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号 南海なんば第1ビル |

| 主催 | 大阪府立大学 高等教育開発センター |

| 目的 | AP事業を契機とし、アクティブ・ラーニングの推進と学修成果可視化の取組みが各大学において積極的に進められるようになりました。その結果、どのような成果が得られ、またどのような課題が見出されたのでしょうか。本シンポジウムでは関西大学の森先生にAP事業の成果と今後の課題についてお話しいただきます。加えて、本学の取組みについて報告し、今後の内部質保証のあり方について考える機会を提供します。 |

プログラム

総合司会:高等教育開発センター 准教授 畑野 快

| 14:00~14:10 | 開会挨拶・趣旨説明(副学長 高橋哲也) |

| 14:10~15:10 | 基調講演 「アクティブ・ラーニング、学修成果の可視化のこれまでとこれから」 講師:森 朋子氏(関西大学 教育推進部 教授/本学AP事業外部評価委員) |

| 15:10~15:20 | 休憩 |

| 15:20~16:35 | 事例報告(各25分) |

| 15:20~15:45 「授業内外を含めたアクティブ・ラーニング環境の構築:meaQsシステムの概要とその成果」 人間社会システム科学研究科 教授 岡本 真彦 |

|

| 15:45~16:10 「学位プログラムレベルでの反転授業の取組みとその成果」 総合リハビリテーション学類 教授 高畑 進一 |

|

| 16:10~16:35 「eポートフォリオの充実と展開」 高等教育開発センター長 星野 聡孝 |

|

| 16:35~16:55 | 総括コメント(森 朋子氏) |

| 16:55~17:00 | 閉会挨拶 |

資料と動画

2月10日APシンポジウム_ポスター![]() (PDFファイル/524.37KB)

(PDFファイル/524.37KB)

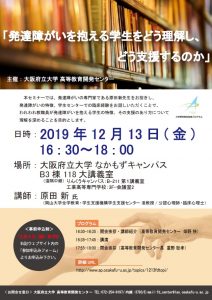

◆APセミナー「発達障がいを抱える学生をどう理解し、どう支援するのか」

本セミナーでは、発達障がいの専門家である原田新先生をお招きし、われわれ教職員が発達障がいを抱える学生の特徴、その支援のあり方について理解を深めることを目的として、発達障がいの特徴、学生センターでの臨床経験をお話しいただきました。(参加者:62名)

| 日時 | 2019年12月13日(金)16:30~18:00 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 なかもずキャンパス B3棟118大講義室 <遠隔中継会場> ・りんくうキャンパス B-211 第1講義室 ・工業高等専門学校 3F 会議室2 |

| 講師 | 原田 新 氏(岡山大学全学教育・学生支援機構学生支援センター准教授/公認心理師・臨床心理士) |

| 主催 | 大阪府立大学 高等教育開発センター |

| 資料(学内限定) | 「発達障がいを抱える学生をどう理解し、どう支援するのか」 |

| 動画(学内限定) | 障害の社会モデルの考え方 |

【プログラム】

16:30-16:35 開会挨拶・講師紹介(高等教育開発センター 畑野 快)

16:35-17:45 講演

17:55-18:00 閉会挨拶(高等教育開発センター長 星野 聡孝)

(参加者4名)

| 日時 | 2019年12月6日(金)13:00-17:30 |

|---|---|

| 会場 | 中百舌鳥キャンパス B2 ラーニングコモンズ プレゼンテーションエリア |

| 対象者 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員 (定員:12 名)*先着順 |

| 主催 | 大阪府立大学 高等教育開発センター |

| 共催 | 大阪市立大学 大学教育研究センター、全学FD委員会 |

| 目的 | 新任教員に、授業を行うための基礎を身につけてもらう。特に、「授業デザイン研修Ⅰ」では、ミニ授業(15分程度)を行うワークショップを通じて、1回の授業を設計・実施する際の基礎を身につけてもらう。 |

| 到達目標 | (1) 授業1回分の設計を、インストラクショナルデザインの基本プロセスに沿って行えるようになる。

(2) 様々な教授学習技法の中で、自分の目的にあったいくつかの技法を授業設計に組み込み、実際の授業で実施できるようになる。 |

| 研修内容 | 教授学習法についてレクチャーを受けた後、ミニ授業(15分程度)を計画し、その計画に沿って模擬授業を実践する。模擬授業の後には講師・参加者で検討を行う。 |

| 時刻 | 内容 |

| 13:00-13:10 | (1)オープニング ・自己紹介 |

| 13:10-13:30 | (2) ミニ講義1「授業の目的と達成目標」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:30-13:50 | (3)ミニ講義2「アクティブ・ラーニング」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:50-13:55 | 休憩 |

| 13:55-14:25 | (4)ミニ講義3「授業のフレームワークを作る」 講師:星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 14:25-15:55 | (5)ワーク「ミニ授業の準備」 ・スライドの作成、ミニ授業の練習等 |

| 15:55-16:00 | 休憩 |

| 16:00-17:30 | (6) 発表「ミニ授業」 ・授業紹介 ・ミニ授業(1人15分) ・討議・検討(1人3分)

(7)クロージング ・研修のふり返り(学んだことをどう生かすか) |

| 動画と資料

*動画はレクチャー部分のみを公開 |

▼最新のレコーディング動画および資料は、以下のWebページに学内限定で掲載しています。 https://www.fd-center.osakafu-u.ac.jp/seminar-top/classdesign/ |

◆2019年度 第1回「授業デザイン研修 II」― 授業科目全体をデザインするための基礎 ―

(参加者8名)

| 日時 | 2019年11月1日(金)13:00-17:00 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス C5棟1231中会議室 |

| 対象者 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員(定員:12名) ※大阪府立大学・大阪市立大学の教員対象 |

| 主催 | 大阪府立大学 高等教育開発センター |

| 共催 | 大阪市立大学 大学教育研究センター、全学FD委員会 |

| 目的 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員に、授業を行うための基礎を身につけてもらう。特に、「授業デザイン研修Ⅱ」では、シラバスを作成するワークショップを通じて、授業科目(半期15回)を設計する際の基礎を身につけてもらう。 |

| 到達目標 | 学生の学びを促すシラバスを書くことができるようになる。より具体的には、 (1) 学生の視点に立った達成目標を定めることができるようになる。 (2) 授業内外での学生の学びを考慮して,授業各回の計画を立てられるようになる。 (3) 達成度を測るのに適した手法を選び,成績評価に取り入れることができるようになる。 |

| 研修内容 | シラバスについてレクチャーを受けた後、講師・参加者間で検討を行いながら事前に作成したシラバスのブラッシュアップを行う。 |

| 時刻 | 内容 |

| 13:00-13:10 | (1)オープニング ・自己紹介 |

| 13:10-13:30 | (2) ミニ講義1「授業科目の目的と達成目標」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:30-13:50 | (3)ワーク:目的、達成目標の検討 |

| 13:50-14:20 | (4)ミニ講義2「授業計画」 講師:星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 14:20-14:30 | 休憩 |

| 14:30-15:20 | (5)ワーク:授業計画の検討 |

| 15:20-15:50 | (6)ミニ講義3「成績評価」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 15:50-16:00 | 休憩 |

| 16:00-16:30 | (7)ワーク:成績評価方法の検討 |

| 16:30-16:50 | (8)発表(グループ内での共有) |

| 16:50-17:00 | (9)クロージング・研修のふり返り(学んだことをどう生かすか) 星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 動画と資料 *動画はレクチャー部分のみを公開 |

▼最新のレコーディング動画および資料は、以下のWebページに学内限定で掲載しています。 https://www.fd-center.osakafu-u.ac.jp/seminar-top/classdesign/ |

◆法人職員ステップアップ研修・SDワークショップ『IRの初歩(情報の土台をつくる)』

| 日時 | 2019年10月4日(火) 14:00~16:00 |

|---|---|

| 会場 | なかもず A11棟 3階南会議室 |

| 講師 | 教育推進課 西田 悠輔 |

| 対象者 | IR について、また、Excel を活用したデータ分析について学びたい職員(非常勤職員含む) (日常業務で簡単な関数を含む Excel ワークシートを使用している方を想定しています) |

| 科目内容 | 日本の高等教育機関におけるIR(Institutional Research) の存在感は年々増しており、大学等の職員にも IR 推進の前提となるデータリテラシーの向上が求められている。本研修では、業務における Excel 活用事例を通して、参加者が IR について理解すること、 IR に資するデータリテラシーと業務効率化に繋がる Excel 活用術を身に付けることを目標とする。 |

| 資料・動画

(学内限定) |

資料:IRの初歩(情報の土台をつくる)

動画1:1. 研修の目的 ~ 3-1. IRとは?(MP4) |

(参加者:18名)

第3回工学FDセミナーでは、成績評価の目的・意義から出発して、高等教育において近年注目が集まっているルーブリックを用いた評価についての基本的な考え方を理解し、ルーブリック評価表作成の基本を身につることを目的とし、グループワークを交えて講演いただきました。(参加者: 112名)

<参考>

第1回工学FDセミナー(2017年9月実施)

「工学教育でアクティブ・ラーニングを導入し、

実践する上で必要なこと」

第2回工学FDセミナー(2018年9月実施)

「学生を授業に巻き込むための発問法」

| 日時 | 2019年9月24日(火)13:30~15:30 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 なかもずキャンパス B3棟 118大講義室 |

| 講師 | 榊原 暢久 氏(芝浦工業大学 教育イノベーション推進センター/工学部 教授) |

| 主催 | 工学域・工学研究科教育運営委員会 |

| 共催 | 高等教育開発センター |

| 資料と動画 | 配付資料 【学内限定】

1 スライド資料「ルーブリック評価入門」 |

|---|

「入試問題と著作権」どこが問題なのか?

「英語著作物の著作権申請」現状と注意点等、

作問における著作権の注意事項をズバリ解説いただきました。

| 日時 | 2019年8月29日(木)15:00~16:30 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 なかもずキャンパス B3棟118大講義室 ※遠隔中継あり:はびきのキャンパス B-201講義室 りんくうキャンパス B-211第1講義室 |

| 講師 | 内田 弘二 氏(一般社団法人日本著作権教育研究会 理事(法務担当)) |

| 対象 | 本学教職員 |

| 主催 | 入試課 |

| 共催 | 高等教育開発センター |

| 動画 | ※セミナーの資料・動画・写真の掲載は、9月30日をもって終了いたしました。 |

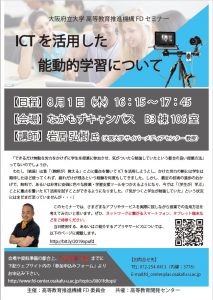

◆高等教育推進機構FDセミナー「ICT を活用した能動的学習について」

大阪大学の岩居先生を招き、「(学生が)学ぶ」ことに重点を置いたICT活用をテーマに、授業・学習支援ツールである様々なアプリやサービスの授業での活用方法について、ご自身の活用例も交えてお話いただきました。またセミナーでは、参加者が実際にスマートフォン、タブレット端末を使用し、アプリやサービスの活用方法を体験しました。(参加者:31名)

【日時】2019年8月1日(木)16:15~17:45

【場所】なかもずキャンパスB3棟106室

【講師】岩居 弘樹氏 (大阪大学 サイバーメディアセンター 教授)

【主催】高等教育推進機構

【共催】高等教育開発センター

| 資料と動画 | ◆資料:「ICTを活用した能動的学習について」【学内限定】

♦動画:【学内限定】(MP4) |

|---|

◆2019年度 第1回「授業デザイン研修 I」(参加者11名)

| 日時 | 2019年7月5日(金)13:00-17:30 ※休講日 |

|---|---|

| 会場 | 中百舌鳥キャンパス B2 ラーニングコモンズ プレゼンテーションエリア他 |

| 対象者 | テニュア・トラック助教および授業経験の浅い若手教員 (定員:12 名)*先着順 |

| 主催 | 高等教育開発センター |

| 共催 | 大阪市立大学 大学教育研究センター 全学FD委員会 |

| 目的 | 新任教員に、授業を行うための基礎を身につけてもらう。特に、「授業デザイン研修Ⅰ」では、ミニ授業(15分程度)を行うワークショップを通じて、1回の授業を設計・実施する際の基礎を身につけてもらう。 |

| 到達目標 | (1) 授業1回分の設計を、インストラクショナルデザインの基本プロセスに沿って行えるようになる。

(2) 様々な教授学習技法の中で、自分の目的にあったいくつかの技法を授業設計に組み込み、実際の授業で実施できるようになる。 |

| 研修内容 | 教授学習法についてレクチャーを受けた後、ミニ授業(15分程度)を計画し、その計画に沿って模擬授業を実践する。模擬授業の後には講師・参加者で検討を行う。 |

| 時刻 | 内容 |

| 13:00-13:10 | (1)オープニング ・自己紹介 |

| 13:10-13:30 | (2) ミニ講義1「授業の目的と達成目標」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:30-13:50 | (3)ミニ講義2「アクティブ・ラーニング」 講師:畑野快(高等教育開発センター 准教授) |

| 13:50-13:55 | 休憩 |

| 13:55-14:25 | (4)ミニ講義3「授業のフレームワークを作る」 講師:星野聡孝(高等教育開発センター長) |

| 14:25-15:55 | (5)ワーク「ミニ授業の準備」 ・スライドの作成、ミニ授業の練習等 |

| 15:55-16:00 | 休憩 |

| 16:00-17:30 | (6) 発表「ミニ授業」 ・授業紹介 ・ミニ授業(1人15分) ・討議・検討(1人3分)

(7)クロージング ・研修のふり返り(学んだことをどう生かすか) |

| 動画と資料

*動画はレクチャー部分のみを公開 |

▼最新のレコーディング動画および資料は、以下のWebページに学内限定で掲載しています。 https://www.fd-center.osakafu-u.ac.jp/seminar-top/classdesign/ |

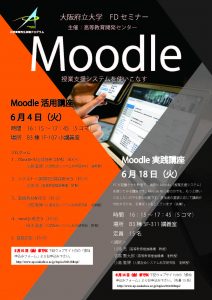

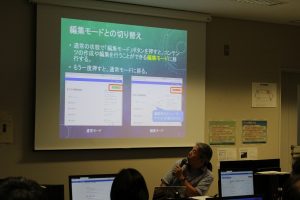

◆「Moodle実践講座」

PC が設置された教室で、実際にMoodle(授業支援システム)を使う講座を開催し、meaQsシステムを使った問題作成やテスト機能の活用実践を行いました。(参加者12名)

| 日時 | 2019年6月18日(火)16:15~17:45 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 なかもずキャンパス B3棟 3F-311講義室 |

| 講師 | 川添 充(高等教育推進機構 教授) 吉冨 賢太郎(高等教育推進機構 准教授) 小島 篤博(人間社会システム科学研究科 准教授) |

| 主催 | 高等教育開発センター |

| 資料 (学内限定) |

Moodle実践講座 小テストの概要 |

◆「Moodle活用講座」

Moodle(授業支援システム)の活用事例を紹介しました。(参加者19名)

| 日時 | 2019年6月4日(火)16:15~17:45 |

|---|---|

| 会場 | 大阪府立大学 なかもずキャンパス B3棟 1F-107小講義室 |

| 講師 | 小島 篤博(人間社会システム科学研究科 准教授) 川添 充(高等教育推進機構 教授) 岡本 真彦(人間社会システム科学研究科 教授) |

| 対象 | 本学の教員 |

| プログラム | 1.Moodleの全体像をつかむ(30分) 小島 篤博(人間社会システム科学研究科 准教授)2.小テスト・課題提出機能を使う(15分) 川添 充(高等教育推進機構 教授)3.動画教材を使う(15分) 小島 篤博(人間社会システム科学研究科 准教授)4.meaQsを使う(15分) 岡本 真彦(人間社会システム科学研究科 教授)5.質疑応答(15分) |

| 主催 | 高等教育開発センター |

| 資料・動画

(学内限定) |

<資料>

資料1:Moodleの全体像をつかむ 資料2:小テスト・課題提出機能を使う 資料3:動画教材を使う 資料4:meaQsを使う <動画> 動画3:動画教材を使う(MP4) 動画4:meaQsを使う(MP4) |

高等教育開発センタースタッフによるレクチャーと質疑応答の形態で、以下のとおり実施しました。

日時 4月4日(木)13:00~15:00

日時 4月4日(木)13:00~15:00

場所 中百舌鳥キャンパス B3棟107講義室

対象 2018年9月以降に大阪府立大学に赴任された教員 (学内教職員は、レクチャー単位で参加可能)

プログラム

13:00~13:25 趣旨説明/FD について(高等教育開発センター主任・准教授 深野 政之)

13:25~14:20 レクチャー(1)「授業を育てる」(高等教育開発センター長・教授 星野 聡孝)

14:20~14:25 休憩

14:25~14:50 レクチャー(2)「データからみる府大生の特徴」(高等教育開発センター・准教授 畑野快)

14:50~15:00 質疑応答 まとめにかえて(高等教育開発センター長 星野 聡孝 教授)

資料と動画

レクチャー(1)

資料:「授業を育てる」※学外の方でもご覧いただけます。二次利用は、おやめください。

動画:「授業を育てる」(mp4)【学内限定】

レクチャー(2)

資料:「データからみる府大生の特徴」【学内限定】

動画:「データからみる府大生の特徴」(mp4)【学内限定】

◆新任教員FD研修

【ビデオ研修】

必要なときにいつでも視聴できるように、 新任教員FD研修の一部を録画ビデオの視聴によるビデオ研修にしました。

「授業におけるICTの活用について」(小島 篤博 准教授)

教員が授業で利用できる情報システムには、資料配布や課題提出、出席管理などが可能な授業支援システムと、実習等で利用できる情報教育PCがあります。これらを活用していただくための方法についてご説明します。

| 動画(約15分) 【学内限定】 |

授業におけるICTの活用について(動画) |

| 資料 【学内限定】 |

授業におけるICTの活用について |