疲労計測とバイオマーカー

疲労および疲労感の計測には、主観的指標のスケールとバイオマーカーを用いた客観的指標が開発されてきました。

疲労の主観的程度を表す指標は、簡易的には、Visual Analogue Scale (VAS) やFace Scaleを用いることが多く、また、臨床の場では、国際的にはChalderの質問票、我が国ではこの和文訳も含め大阪大学・大阪市立大学で開発されてきた64項目や101項目の質問票、これらの改訂新質問票(文献2, 3)が用いられています。

一方、客観的指標としてのバイオマーカーに関する研究が鋭意行われてきました。これは大別すると、生理学的バイオマーカーと生化学・免疫学的バイオマーカーに分けられます。

1)生理学的バイオマーカー

生理的バイオマーカーは3つに大別できます。「脳機能」、「循環動態・自律神経機能」、「行動量・睡眠態様」を指標とするものです。

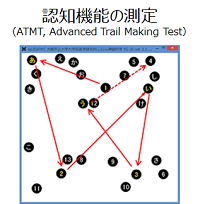

「脳機能」では、疲労に従い、注意力・集中力の低下が起こり、認知機能課題において反応時間が遅延したり、エラー回数が増加したりします。

具体的には、ATMT(Advanced Trail Making Test)法、仮名拾いテスト、クレッペリン試験とそのPC版や、N-back testなど、主に、パソコンなどのディスプレイ上で五分~数十分の作業時の反応時間やエラー回数の測定により、評価ができます。脳機能計測機器である機能的磁気共鳴イメージング(fMRI)や脳磁図(MEG)を用いて、疲労時に実際に脳のどの部位やどの神経回路の機能低下が生じるかについても明らかになってきています。

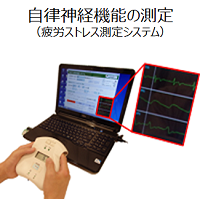

「循環動態・自律神経機能」では、疲労状態において、特に、リラックスや癒しをもたらす副交感神経系の機能が低下し、緊張や活動を促す交感神経系の機能が優位になることが、心電図を用いた心拍変動解析や指尖加速度脈波の周波数解析で明らかになっています。

「循環動態・自律神経機能」では、疲労状態において、特に、リラックスや癒しをもたらす副交感神経系の機能が低下し、緊張や活動を促す交感神経系の機能が優位になることが、心電図を用いた心拍変動解析や指尖加速度脈波の周波数解析で明らかになっています。

現在、自律神経系の計測が疲労度評価のための信頼性の高い指標の一つと考えられています。心拍変動解析のR-R間隔、加速度脈波のa-a間隔は、ほぼ同じ傾向を示すことが明らかになり、疲労度を表すものとして、心拍変動周波数解析による低周波成分LF(主に交感神経系の活動を表す)と高周波成分HF(主に副交感神経系の活動を表す)の比(LF/HF)を取り、その値を年齢・性別のデータベースと比較するものです。

「行動量・睡眠態様」では、アクティグラフなどを用いて数日~週単位の終日活動量を記録し、覚醒時の活動量を把握するほか、睡眠時間、睡眠パターン、中途覚醒状況などを把握できます。慢性疲労時には、覚醒時の活動量も低下し、慢性疲労症候群患者では、様々な形の睡眠障害、小児慢性疲労症候群患者では、とくに日内リズム障害が顕著です。

2)生化学的・免疫学的バイオマーカー

血液、唾液、尿などの採取により、疲労・慢性疲労・慢性疲労症候群において様々な生化学的・免疫学的物質の変動を検知できます。疲労に特異的な生化学的・免疫学的バイオマーカーの同定検証は様々行われていますが、現時点では、パフォーマンスの低下と平行して動く物質をパターン認識していく戦略がとられています。疲労の原因の上流から探っていくと、酸化ストレスマーカー(血液中:d-ROMs、 抗酸化能BAP、 尿中:8-isoprostane, 8-hydroxy-deoxy-guanosineなど)、細胞障害マーカー(LDH, CPKなど)、免疫系因子(TGF-α, IFN-α, TNF-α, IL-1β, IL-6、 抗核抗体など、主に慢性疲労症候群)、修復系エネルギー獲得・修復必要因子(血液中・臓器中アミノ酸, TCAサイクル中間代謝物質)などが有用なバイオマーカーとなります。

大阪大学の作道章一・博士らは、近赤外分光法を用いて、健常者と慢性疲労症候群患者を特異度高く判定する方法を開発しました。東京慈恵会医科大学の近藤一博・教授らは、唾液中のヒトヘルペスウイルス6型、7型のコピー数が厳しい疲労や慢性疲労症候群のバイオマーカーとして有用であることを示しました。その再活性化に関与するFatigue factor、また、回復をもたらす抵抗因子が同定されて、これらが疲労度の評価に、応用可能であることを示唆する研究成果が出ています。

参考文献

-

-

-

-

-

- 渡辺恭良,水野敬 著 「おもしろサイエンス 疲労と回復の科学」, 日刊工業新聞社, 2018年

- 渡辺恭良 編 「最新・疲労の科学~日本発:抗疲労・抗過労への提言」別冊「医学のあゆみ」, 医歯薬出版株式会社, 2010年

- Fatigue Science for Human Health (Watanabe Y. et al. eds.), Springer, 2008.

- 著 「おいしく食べて疲れをとる」JAPANESE FOOD「ああ疲れた」にこの1冊!, 丸善出版, 2016年

-

-

-

-

- 健康科学とは

-

-

-

- 健康と自覚症状

- 疲労のメカニズム

- 疲労計測とバイオマーカー

- 抗疲労食品素材・製品の開発

-

-

-