文科省新学術領域「重力波天体」

The Osaka City University and Osaka Prefectural University merged to form the Osaka Metropolitan University in 2022. Here we record some of the web resources at the old sites that were hosted by our laboratory at Osaka City University.

大阪公立大学発足にともない、大阪市立大学でホストしていた研究会、科研費等の資料の一部をここに保管しています。

文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」(平成24年度-28年度) 重力波天体の多様な観測による宇宙物理学の新展開

MEXT New Innovative Area: New development in astrophysics through multimessenger observations of gravitational wave sources

計画研究班A01 計画研究班A02 計画研究班A03 計画研究班A04 計画研究班A05 総括班X00 公募研究

研究領域について (English)

研究領域名 重力波天体の多様な観測による宇宙物理学の新展開

領域代表 京都大学・大学院理学研究科・教授 中村卓史

本領域の目的

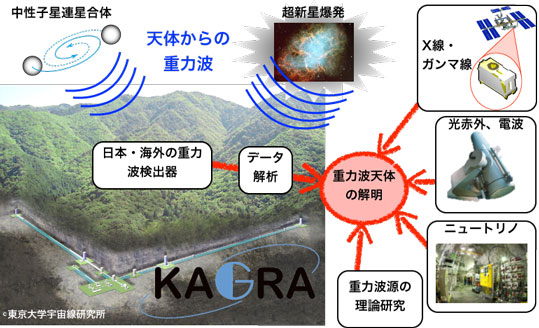

100年程前にアインシュタインは一般相対性理論に基づいて重力波の存在を予言したが、まだ直接には検出されていない。米国、欧州と日本は重力波を直接検出するために、各国で大型干渉計型重力波検出器を建設し、その高感度化を進めており、2016年にも重力波の初検出がなされる情勢である。強い重力波は星が重力崩壊してブラックホールになる現象や2つの中性子星が衝突合体する現象等の高密度で重力が極めて強い場合に発生し、強い重力場の未知の情報を人類に初めてもたらすと考えられる。重力波源は必然的に高密度であり、温度も極めて高いことが期待されるので、強い重力波を放出する重力波天体は必然的に強いガンマ線・X線・光学・電波ならびにニュートリノの源でもある。重力波源からのガンマ線・X線・光学・電波・ニュートリノ放射を日本の総力を挙げて同時検出する体制を確立し、(1)アインシュタインの100年程前の予言は正しかったのか?(2)我々人類・地球の起源となる物質は如何にして生まれたのか?等の長年の人類の大きな疑問に答えるのが本領域の主な目的である。

本領域の内容

重力波天体の観測を確立するために、重力波そのものの観測と、補い合う関係にある天体観測が必要である。これらに、重力波天体の理論的な研究をあわせたものが本領域を成している。多様な観測として、A01ガンマ線・X線観測、A02可視・赤外線・電波観測、A03ニュートリノ観測の3つの計画研究が、重力波にはA04重力波観測データ解析、A05重力波源の理論研究の2つ計画研究が対応する。これらの計画研究は、相互の追観測や同時観測で連携し、重力波天体の正体やその仔細なメカニズムの解明を研究する。

期待される成果と意義

日本のKAGRAや海外の重力波検出器が重力波を捉えるとき、同時に、その他の観測にも信号が期待される。例えばコンパクト連星合体の場合、重力波観測から重力波の到来方向がおおまかに推定できる。これをガンマ線・X線でフォローアップすることで、より狭い範囲に絞ることができる。さらに光学観測で観測し、母銀河を特定する。あるいは銀河系内での超新星爆発では、ニュートリノによるイベント検出に対応する時間帯の重力波情報を確認する。同時観測がなされれば、こうした天体の解明に重要な情報をもたらす。また追観測や同時観測は、「重力波」の観測に確信を与えてくれるという大きな意義も持っている。

キーワード

一般相対性理論:アインシュタインが1915年に提唱したニュートン重力を内包した重力の一般理論。現在この理論に基づいてブラックホール等の強い重力場の現象が研究されているが、強い重力場での一般相対性理論の実験・観測による検証は未達成であり、21世紀科学で最後に残された重力を含む統一理論の完成にとっても極めて重要である。 重力波: アインシュタインが一般相対性理論に基づいて存在を予言した重力の波。重力波は電磁波のように真空中を光速で伝搬し、重力波の周りの時間と空間に歪みをもたらす。間接的な存在証明は1989年になされたが、その伝搬と直接検出は未達成で21世紀科学の大きな課題である。

研究期間と研究経費

平成24年度-28年度 798,500千円